外国人労働者の教育とは?現状・課題・効果的な支援や育成方法を解説!

少子高齢化による人手不足が深刻化する中、外国人労働者の活躍は日本社会においてますます重要となっています。

しかし、せっかく採用した人材が長く定着しないケースも見受けられます。その主な要因のひとつとして、十分な教育・研修体制の整備が進んでいないことが挙げられます。

言語や文化の違いが現場のコミュニケーションや定着を難しくし、結果的に生産性低下やリスク増大の要因となるため、受け入れ企業にとって教育体制の構築は欠かせません。

本記事では、外国人労働者の教育・研修の重要性や具体的な取り組みポイントについて分かりやすくご紹介します。企業の人事・教育担当者様、外国人雇用を検討されている皆様の実務に役立つ内容となれば幸いです。

外国人労働者の定義と現状

現在、日本ではさまざまな業界で外国人労働者の数が増え続けています。ここでは、日本における外国人労働者数の現状や変化、また、外国人労働者を受け入れている主な産業について見ていきます。

日本における外国人労働者の現状と推移

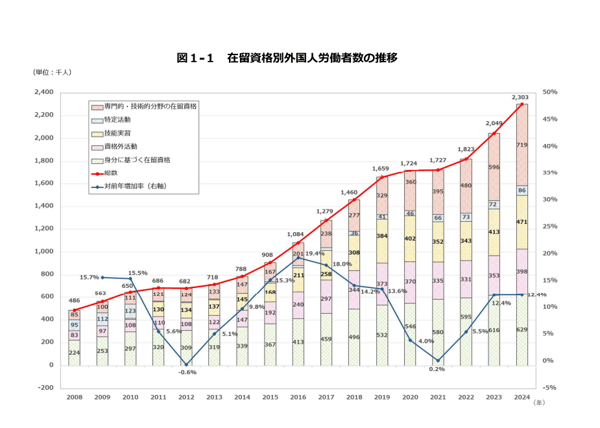

厚生労働省の令和6年のデータによると、外国人労働者数は2,302,587人で前年比253,912人増加しており(※図1)、これは届出が義務化された平成19年以降、過去最多を更新しています。対前年増加率は12.4%と前年と同率でした。

外国人を雇用する事業所数は342,087所で前年比23,312所増加、これも届出義務化以降、過去最多を更新しています。対前年増加率は7.3%と前年の6.7%から0.6ポイント上昇し、外国人労働者を受け入れる企業数は加速して増えていることが分かります。

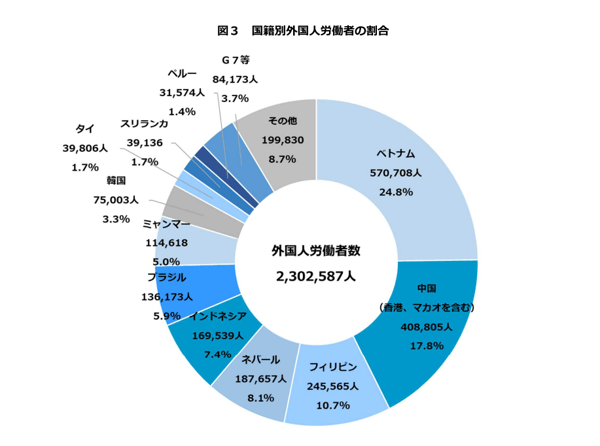

外国人労働者の国籍別をみてみると、ベトナムが最も多く570,708人(外国人労働者数全体の24.8%)、次いで中国408,805人(同17.8%)、フィリピン245,565人(同10.7%)と続いています(※図2)。

図1:外国人労働者数の推移

参照:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

図2:国籍別外国人労働者数の割合

参照:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

受け入れ業界の特徴

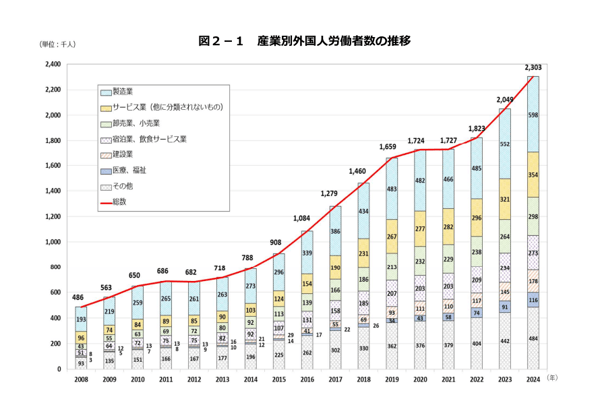

外国人労働者が従事している業界を見てみると、「製造業」がもっとも多く全体の26%を占めています。次いで「サービス業」「卸売業・小売業」「宿泊業・飲食サービス業」「建設業」と続いています(※図3)。

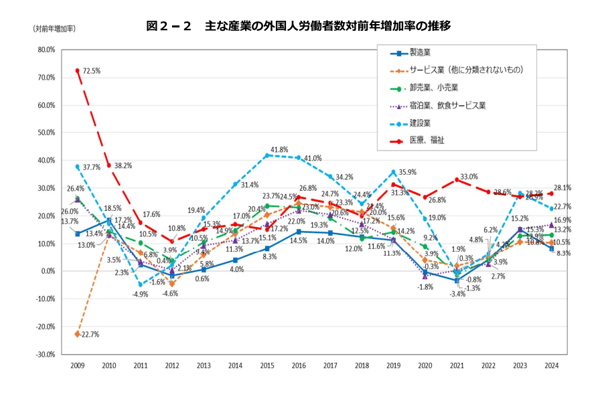

前年増加率でみると、1位は「医療・福祉」分野で前年より28%増加しています(※図4)。

図3:産業別外国人労働者数の推移

参照:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

図4:主な産業の外国人労働者数対前年増加率の推移

参照:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

外国人労働者教育が重要視される背景

外国人労働者への教育が十分に行われないと、現場ではさまざまな問題が発生する可能性があります。

ここでは、なぜ外国人労働者の教育が重要視されているのか、その背景について解説していきます。

労働災害の発生リスクへの対応

工場や建設現場など危険を伴う職場では、安全教育の不足が重大な事故につながる可能性があります。想定される具体的なリスクは以下のとおりです。

- 安全手順を理解していないことで事故が発生しやすくなる

- 文化や慣習の違いにより、危険に対する認識が異なる

- 事故が起きた場合、企業側の責任が問われる

労働災害が発生すれば、企業の管理体制そのものが問題視され、行政指導や損害賠償といったリスクを負う可能性があります。

このように安全管理を怠ると、企業の信用を大きく損なう結果につながりかねません。だからこそ、徹底した安全教育の実施が不可欠なのです。

生産性の低下を防ぐ

十分な教育訓練が行われない場合、業務がスムーズに進まず、企業の生産性が低下するリスクがあります。具体的には次のような問題が考えられます。

- 業務の流れを理解するのに時間がかかり、作業の遅れにつながる

- 作業指示が正しく伝わらず、ミスが増える可能性がある

- 同じミスが繰り返され、修正作業に時間を取られることで全体の効率が悪化する

このような状況が続けば、業務全体の生産性が低下し、最終的には企業の競争力に悪影響を及ぼすことが懸念されます。

業務品質のバラつきをなくす

製造業や建設業においては、品質管理が企業の信頼を支える重要な要素です。

しかし、外国人労働者への教育訓練が十分でない場合、製品やサービスの品質低下につながる恐れがあります。

具体的には次のような問題が考えられます。

- 作業手順を理解しないまま業務を行うことで、品質にばらつきが生じやすくなる

- 統一した基準が浸透せず、不良品の発生率が上がり、検品作業の負担が増える

- 顧客からの信頼を失い、取引減少やクレーム増加につながる可能性がある

こうした問題が続くならば、企業の評判が損なわれ、最終的には売上にも悪影響を及ぼす危険性があります。

働く意欲の低下と離職率の増加を防ぐ

外国人労働者に十分な研修や教育を提供しない場合、仕事への意欲が低下しやすくなります。その結果、次のような問題が発生し、離職率の増加につながることが懸念されます。

- 仕事内容や職場ルールを理解できず、不安を感じる

- 成長の機会が得られず、仕事への興味を失う

- 職場で孤立しやすくなる

このような状況が続けば、外国人労働者が離職を選択するケースは増えてしまうでしょう。

その結果、企業は人材確保に一層苦労することになり、教育訓練の重要性を改めて認識する必要があるといえるでしょう。

外国人労働者の受け入れや教育に関する問題とは?

外国人労働者を受け入れるうえで、教育は欠かせない取り組みです。しかし実際には、外国人労働者への教育には次のような課題が存在しています。

コミュニケーションが取りにくい

外国人労働者を雇用する際によく見られる課題の大きなひとつが、「言語の壁」によるコミュニケーションの難しさです。

日本語を十分に理解できない場合、仕事の指示や説明を誤解しやすくなり、結果として業務の質や安全性に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、業務の中で日本語を学ぶ機会を設けていても、習得のスピードや理解度は人それぞれです。

日本語の習得に時間がかかる人の場合、仕事の指導内容を正しく理解できるようになるまでに、どうしても時間を要してしまうケースが少なくありません。

文化や慣習の違いがある

外国人労働者と日本人労働者の間には文化や監修の違いが存在します。日本では当たり前のルールやマナーも外国人労働者にとっては理解しにくい場合もあります。

例えば、日本企業は始業時間に厳しい傾向にありますが、国によっては時間に対してルーズな場合もあります。

また、日本の上下関係や敬語の使い方、上司への接し方などについての考え方は独特で、理解するのに時間がかかることがあります。

さらに、休日や祝日の過ごし方、有給休暇の取得に対する考え方も文化によって異なるため、日本の一般的な働き方や慣習に慣れるまで苦労するケースも少なくありません。

技術や知識の差がある

外国人労働者が持つ知識や技術は、出身国の教育制度や職業経験によってさまざまです。そのため、日本の職場で求められるスキルが十分でない場合もあります。

たとえば、製造業や建設業では、母国と日本で作業手順や安全基準が異なることがあります。経験豊富な外国人労働者であっても、日本の職場でスムーズに業務をこなせるとは限りません。

さらに、日本の職場では多くの業界用語や略語が使われます。これらを十分に理解していないと、指示の誤解や作業ミスにつながる可能性があります。

厚生労働省が推進する外国人労働者教育支援策

日本では深刻な人手不足が問題となっており、政府はその解決策の一つとして外国人材の積極的な活用を進めています。厚生労働省も、外国人労働者向けの教育支援策を推進しています。

支援内容

厚生労働省は、外国人労働者が安心して働き、企業に定着できるよう、さまざまな教育・支援策を進めています。主な内容は以下の通りです。

①外国人雇用管理アドバイザー制度

専門家が企業に無料でアドバイスします。外国人労働者の教育、労務管理、職場定着について相談ができます。例えば、日本語教育の仕組みづくりやトラブル対応方法などについて指導します。

②人材確保等支援助成金(就労環境整備コース)

外国人労働者向け教育・サポートを行った企業に助成金を支給する制度です。

③多言語対応の教材・教育ツールの提供

言葉の壁がある外国人でも直感的に理解できる教材を企業に提供しています。以下のようなツールがあります。

- 安全衛生教育教材(建設業・製造業など作業別、11言語対応)

- 漫画や動画教材で日本の労働ルールをわかりやすく解説

- 視覚的注意喚起ツール(ピクトグラムやイラスト入りポスター)

④外国人就労・定着支援研修(JICEが実施)

- 日本語でのコミュニケーション

- 日本の職場文化や労働習慣

- 社会保険や雇用ルール

利用できる補助金制度

厚生労働省は、企業が外国人労働者の教育や定着を支援するために、取り組む企業に対して「人材確保等支援助成金(就労環境整備コース)」という補助金制度を設けています。

人材確保等支援助成金(就労環境整備コース)は外国人労働者の職場定着を目的とした制度です。

この助成金では、外国人労働者が安心して長く働けるように職場環境を整えるための支援が中心となります。具体的には以下のような取り組みに補助が出ます。

①労務管理体制の整備

外国人労働者担当の「雇用労務責任者」を選任し、定期面談(3か月に1回以上)を実施する。労務相談窓口の設置や案内(外国語対応を含む)をする。

②多言語対応の整備

就業規則や社内ルールを外国語に翻訳して周知する。社内マニュアルや安全標識を多言語化する。

③生活・就労支援

日本語教育の導入(社内での研修や外部講師の依頼)や生活支援担当者の配置(銀行口座開設、住居探し、行政手続きのサポートなど)、外国人労働者の一時帰国休暇制度を設ける。

④トラブル・相談対応

苦情や相談を受けられる体制の整備(母語で相談できる仕組みなど)。

助成金の支給額は、1施策につき20万円、最大80万円までとなっています。賃金が5%以上増加した場合、支給対象経費の2/3(上限72万円)、増加条件を満たさない場合は1/2(上限57万円)となります。

効果的な外国人労働者教育の進め方

外国人労働者に対する教育が大切です。外国人労働者への教育の進め方にはどのようなものがあるのでしょうか。

日本語教育を効果的に行うコツ

外国人労働者の教育を進めるうえで、日本語教育は非常に重要な柱となります。以下の観点を押さえて、実践的かつ安心して学べる環境づくりを目指しましょう。

①わかりやすい日本語の活用

日本語教育の初期段階では、できるだけ簡潔で明確な言葉を使って対話することが大切です。敬語や略語は避け、シンプルな表現に心がけましょう。加えて、ジェスチャーや実際の事例、具体的なものを示しながら説明すると理解度が高まります。こうした工夫は業務上の誤解を防ぐことに加え、現場での信頼関係の醸成や外国人労働者の安心感につながります。

②業務実践を通じた学習

日本語力の向上には、職場での実践的なコミュニケーションを通じて学ぶことが効果的です。仕事内容に直結する会話やフレーズをリアルな場面で活用することで、自然に日本語が身につき、会話の流れや業務特有の表現も定着します。反復して使用することで、習得度や自信も向上します。

③継続的・多様な学びの仕組み

言語習得は反復と継続が不可欠です。定期的な日本語教育の機会を設けることで、単語や表現が定着しやすくなります。教育方法も多様に選択しましょう。たとえば、企業内研修により業務現場で必要な日本語を学ぶ、外部の日本語学校で基礎から応用まで体系的に学習する、独学や日常生活の体験を通じて知識を深める等、それぞれのニーズや状況に合わせて最適な方法を組み合わせることが重要です。

これらの取り組みにより、外国人労働者が安心して働き、早期戦力化や職場定着につながる環境づくりを実現できます。

OFF-JT教育で理解を深める工夫

外国人労働者の学びの定着を促進するためには、OFF-JT(職場外研修)教育の取り組みが重要です。以下の2つのポイントを押さえることで、より効果的な学習環境を整えることができます。

①作業マニュアルの活用

作業手順や注意点を視覚的にまとめたマニュアルを用意することで、言語力が十分でない方でも要点を理解しやすくなります。メモを取る習慣がない場合は、マニュアルに直接書き込みを促すと良いでしょう。また、自分の母国語でメモを記入しても問題ない旨を伝えることで、復習の際にも内容がわかりやすくなり、理解度の向上に繋がります。

②ITツールを活用した自己学習支援

eラーニングや動画教材を活用すれば、日本の業務の進め方、ルール、法令、社会保険制度などを分かりやすく学ぶことが可能です。時間や場所に制約されず、自分のペースで繰り返し学習できる点も大きなメリットです。さらに、映像やシナリオを通じて日本ならではの職場文化を理解できるため、現場での実践力や職場への適応力をスムーズに養うことができます。

OJT教育を現場で活かす方法

外国人労働者への教育を成功させるには、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)の進め方に工夫が必要です。ここでは、現場でのOJTを効果的に進めるための2つの重要な視点を解説します。

①お互いの価値観や文化的背景を尊重する

外国人労働者と日本人従業員の間には、文化や価値観の違いが存在します。例えば、業務の進め方や時間の感覚、指示の伝え方などが異なる場合があるため、単に自社のやり方を押し付けるのではなく、「何故その方法が大切なのか」という理由も含めて丁寧に説明し、双方向のコミュニケーションを心掛けましょう。こうした対話を通じて相互理解が深まり、誰もが働きやすい現場づくりが可能となります。

②その場で具体的なフィードバックを重ねる

OJTの現場では、仕事に対するフィードバックをできるだけタイムリーに、かつ具体的に伝えることが重要です。「何が良かったのか」「どの部分をさらに改善できるのか」を明確に伝えることで、本人の納得感や安心感につながります。また、ミスを指摘するだけでなく、努力や成長が見られた際にはしっかり認めて褒めることで、モチベーション向上と主体的なスキルアップを促すことができます。

これらのアプローチを実践することで、外国人労働者が早期に現場へ適応し、長期的な定着と活躍へとつながります。

安全衛生教育を徹底する取り組み方

外国人労働者に対して効果的な安全衛生教育を行うには、いくつかの重要な観点を押さえることが大切です。

①現場体験を通じた実践的な指導

安全衛生教育は、座学だけでなく実際の作業現場で体験を交えながら進めることが極めて有効です。機械や道具の取り扱いについては、現場で実際に手を動かし、正しい作業手順を実演・指導しましょう。さらに、避難誘導や非常時の対応も、シミュレーションや避難訓練を通じて実際に体験してもらうことで、実践力と理解を高めることができます。

②定期的な見直しと継続的な学習の仕組みづくり

安全衛生の知識やルールは一度学べば終わりではなく、変化や新たなリスクが発生するたびにアップデートが必要です。毎月短時間でもセミナーや勉強会を開催し、具体的な事故事例や最新の注意ポイントを共有することで、知識の定着と最新情報へのキャッチアップを促します。また、新しい機械の導入や作業手順の変更などがあれば、その都度必ず最新情報を伝え、全員が同じ水準で理解できるようサポートしましょう。

外国人労働者の教育に重要なポイント

外国人労働者が日本の現場で円滑に業務を遂行するためには、組織的な教育・研修体制が不可欠です。厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理指針」でも、その重要性が明確に示されています。事業主には、外国人労働者が在留資格の範囲内で十分に能力を発揮できるよう、体系的な教育と働きやすい職場環境の整備が求められます。

ここからは、外国人労働者教育において特に押さえておくべきポイントについて解説します。

母国語対応の教材を作成する

外国人労働者が業務内容や手順を正しく理解し、現場で力を発揮するためには、母国語に対応した教材の導入が不可欠です。しかし、すべての資料を多言語に翻訳することは、企業にとって大きな負担となる場合があります。

こうした課題への対応策として、以下のようなアプローチが有効です。

- 多言語対応マニュアルや動画教材の活用

- ピクトグラムやイラストを多用した視覚的・非言語マニュアルの作成

- 自動翻訳などデジタルツールを活用して教材の多言語化を推進

これらの方法を柔軟に組み合わせることで、外国人労働者にも分かりやすく、手間を抑えた効率的な教育体制が構築できます。

日本の職場文化を伝える

日本の職場では「報連相(ほうれんそう)」や「安全第一」といった文化が浸透していますが、こうした概念は外国人労働者にとって必ずしもなじみ深いものではありません。重要なのは、単にルールを伝えるだけでなく、「なぜこの文化や習慣が大切なのか」という背景まで丁寧に説明し、納得感を持ってもらうことです。

具体的には、下記の取り組みが効果的です。

- 実際の職場で起こった具体的な事例を挙げて解説する

- ロールプレイや実践的な研修を積極的に導入する

- 双方向の交流やディスカッションなど、相互理解を深める機会を設ける

これらの方法を採り入れることで、日本独自の働き方や価値観を押し付けるのではなく、外国人労働者が自ら理解し受け入れられる環境づくりにつながります。

日本語教育を工夫する

外国人労働者が業務に円滑に取り組むためには、日本語によるコミュニケーションスキルが不可欠です。特に、業務指示の正確な理解や職場での会話への積極的な参加が求められます。十分なコミュニケーションが確保されていない場合、指示の誤解や情報伝達のミスが発生しやすくなり、その結果として作業効率の低下、品質問題、さらには事故のリスクにもつながります。

こうした課題に対応するためには、現場の業務に必要な日本語フレーズを重点的に指導することが重要です。具体的には、以下の取組みが有効です。

- 現場でよく使われるフレーズや単語をピックアップし、リスト化する

- 日常業務の中で実際に使いながら学べる環境づくりを進める

- 音声教材やスマートフォンアプリなど、多様な教育ツールを活用する

これらの工夫を取り入れることで、外国人労働者は日々の業務を通じて実践的に日本語を習得でき、よりスムーズな職場適応と戦力化が期待できます。

業務内容を教育する

外国人労働者が日本の現場で活躍し、必要なスキルや知識を習得するためには、業務内容に関する体系的な教育が不可欠です。日本特有の業務フローや現場ルールを理解することで、生産性の向上や安定した業務品質の維持が実現します。

特に、正確な業務手順の習得と徹底は、安全で安心な職場づくりの基盤となります。たとえば、製造の現場では決められたプロセス通りに作業を進めることで、製品品質の一貫性を保つことができます。また、機械の操作方法を正しく指導しないまま作業を任せてしまうと、労働災害など重大なリスク発生につながるため注意が必要です。

実践的な業務教育の手法としては、OJT(On the Job Training:職場内実務訓練)が推奨されています。OJTを導入することで、現場の実際の作業を通じて即戦力となる力を身につけることができ、業務理解の深化および早期の職場定着に寄与します。

継続的に学べる仕組みを作る

研修は一度きりで完了とせず、定期的かつ持続的に学習できる環境の整備が不可欠です。外国人労働者が職場に定着し、成長を実感できるためには、繰り返し学べる仕組みの構築が重要な鍵となります。

主な取り組み例としては、以下が挙げられます。

- 定期的な振り返り研修の開催

- 自主的な学びを促進するオンライン教材の整備

- 指導者自身のスキルアップ施策の同時実施

このような継続的学習体制を導入することで、外国人労働者のスキル向上や職場への定着を一層強力に後押しすることが可能となります。

外国人労働者教育に利用できるツールと具体的な活用方法

外国人労働者の教育には、さまざまなツールが利用可能です。ここでは、教育に活用したい3つの主要な機能と、それぞれの具体的な活用方法について解説します。

多言語対応の教材配信

最近では、動画マニュアルや教育コンテンツの作成・配信から、従業員ごとの学習履歴や教育管理まで、ワンストップで対応できるサービスやツールが多様化しています。特に外国人労働者の教育現場でこれらを効果的に活用するには、多言語対応が不可欠です。教材を多言語で提供することは、情報を正確かつ円滑に伝達し、現場への定着を促進するためにも非常に重要なポイントとなります。

外国人材教育における多言語対応には、主に以下の2点が特長として挙げられます。

1つ目は、動画マニュアルの自動多言語字幕・音声読み上げ機能です。たとえば、日本語ナレーションの動画コンテンツをAIが自動で文字起こしし、字幕化。その字幕を多言語翻訳したり、各言語で音声読み上げを行うことで、外国人労働者も直感的に内容を理解しやすくなります。

2つ目は、既存ドキュメントの多言語自動翻訳機能です。ExcelやPowerPointなど各種資料をそのままアップロードするだけで、多言語への自動翻訳が可能となります。

こうした機能を備えたサービスやツールを導入することで、外国人労働者がより分かりやすく、現場で実践しやすい教材環境を構築できます。

進捗管理と効果測定の自動化

タスク管理機能を備えたツールの導入により、進捗状況や業務成果の見える化を自動で行えるようになり、現場の業務効率向上に貢献します。自社独自の業務プロセスもシステム上で登録・管理可能となるため、日々のタスクや業務進捗を一元的に把握できます。

主な機能例は以下の通りです。

- 外国人スタッフのタスク進捗管理

- タスクごとの担当者の割り当て機能

- 期限切れタスクへのアラート自動通知

これらの機能によって、業務の効率化だけでなく、標準化もサポートすることが可能です。

これらの機能を活用することで、業務の効率化だけでなく、複数拠点にまたがる標準化や業務フローの均質化を力強くサポートします。

オンラインコミュニケーション機能の活用

外国人労働者の教育や日常的な業務連絡を円滑に進めるには、オンラインコミュニケーション機能を搭載したツールの導入が効果的です。これらのツールは、個別・グループチャット機能によって、従業員同士や管理者とのコミュニケーションを一つのプラットフォームで完結できるのが特長です。連絡手段を統一することで、外国人従業員からの質問や相談にも迅速に対応しやすくなり、現場での不安解消や業務遂行力の向上に寄与します。

主な機能例は以下の通りです。

- 業務連絡や重要事項の一斉配信を可能にする「お知らせ機能」

- 個別・グループチャットによるリアルタイムのやり取りを実現する「チャット機能」

また、翻訳機能を搭載したツールであれば、日本語で送信したメッセージが自動的に相手の言語へ翻訳されるため、通訳者への依頼や別途翻訳ツールの活用が不要となり、よりスムーズなコミュニケーション環境を整えられます。

これらの機能を活用することで、外国人労働者が安心して業務に取り組めるだけでなく、多様なバックグラウンドを持つ従業員が現場でともに働きやすい環境づくりを強力にサポートします。

外国人労働者教育の成功事例

外国人労働者への教育に取り組んで、成果を上げている自治体や企業もあります。外国人労働者教育の成功事例を3つご紹介します。

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社は、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、通信など多様なサービスをグローバルに展開しています。従業員の約2割が外国籍であり、その国籍は100ヵ国以上に及ぶなど、非常に多様な人材が活躍しています。真のグローバル企業として、多様性を尊重した職場環境づくりを推進していることが特徴です。

具体的な取り組みの一つとして、言語の壁を解消するために社内公用語を英語とし、各国から優秀な人材を採用・登用できる体制を整備。これが楽天グループの国際ビジネスを支える大きな基盤となっています。

また、国籍・人種・宗教・性別など多様な背景を持つ従業員が安心して働けるよう、文化的・宗教的配慮にも力を入れています。本社「楽天クリムゾンハウス」のカフェテリアでは、動物性食品の有無を明示し、多様な食文化に対応したメニューを無料で提供。宗教や宗派を問わず利用できる祈祷室や、お祈り前の足洗い場も設置されています。

さらに、ジェンダー平等の実現にも積極的です。女性管理職比率や男女間賃金格差などのデータを定期的に分析し、誰もが活躍できる公正な職場づくりに継続して取り組んでいます。

フルヤ工業株式会社

フルヤ工業株式会社は、プラスチック製品の製造を手がける企業です。

同社の代表は、ベトナム人の勤勉さや器用さに以前より注目しており、外国人技能実習制度を活用して外国人労働者の受け入れに取り組みはじめました。

現場では、日本語研修とOJT(職場内訓練)を組み合わせた体系的な教育体制を整備しました。具体的には、週1回の定刻後日本語教室の継続的な開催や、総務部門社員による個別のサポート指導など、語学力向上に向けた取り組みを積極的に実施しています。

その結果、入社から半年ほどで日常会話が可能となり、現在は28名のベトナム人技能実習生が職場の即戦力として活躍しています。

また、高度外国人材の採用にも積極的に取り組んでいます。

さらに、技能実習生同士の交流やチームワークを円滑にするため、ベトナム人技術者を正社員として迎え、実習生の相談役やサポート役を担ってもらっています。

このように、フルヤ工業株式会社では、多国籍人材が安心して能力を発揮し活躍できる環境づくりを推進し、多様性を活かした職場づくりに注力しています。

カシオ計算機株式会社

カシオ計算機株式会社は、電子機器の製造・販売を行う企業であり、多様な人材が安心して成長できる職場環境づくりに力を入れています。ここでは、同社が実践している外国人従業員向けの主なサポート策をご紹介します。

母国への帰省を支援する特別休暇制度

外国人社員には有給休暇が与えられていますが、長期間の休暇取得に課題がありました。そこで、会社は「母国帰国休暇」を制度化し、入社3年以上の外国人社員を対象に3年ごとに特別休暇を付与しています。この取り組みにより、社員が安心して母国に帰省できる環境を整備しています。

ビジネス日本語スキルのサポート

希望する外国人社員を対象に、ビジネス日本語能力を測る試験の受験費用を会社が補助しています。この制度により、日本語学習の動機付けを図り、職場内や顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。

宗教・文化への配慮

多様な価値観を尊重するため、イスラム教徒の社員に配慮した祈祷室の設置や、豚肉を使用した料理の明示など、宗教・文化に関するきめ細かな対応を実施しています。これにより、全ての従業員が安心して業務に専念できる職場環境を提供しています。

まとめ

本記事を通じて、外国人労働者の受け入れ・定着には、現場に即した安全衛生教育や業務フローの明確化、多言語対応をはじめとした教育体制の整備が不可欠であることをご紹介しました。

加えて、コミュニケーションの質を高め、文化的な相互理解を促す取り組み、eラーニングやクラウド型SaaSツールの活用は、管理負担の軽減と人材の早期戦力化に直結する重要なポイントです。

現場に適した教材の選定や助成制度の活用も積極的に検討しましょう。

外国人労働者が安心して長く活躍できる環境づくりが、組織の生産性やサービス品質の向上につながります。

ぜひ本記事の知見を踏まえ、自社の教育・研修体制の見直しと実践的な改善にお役立てください。