業務改革の進め方とは?成功事例と効果的な手法・ポイントをわかりやすく解説

近年、働き方改革や市場変化を背景に、企業や自治体で「業務改革」への注目が高まっています。

しかし、「どこから着手すべきか分からない」「実行が続かない」と悩む企業も少なくありません。業務改革は単なる効率化ではなく、変化に対応し競争力を高めるための戦略的な取り組みです。

本記事では、業務改革の基本や業務改善との違い、導入のメリットと進め方、さらに実際の事例を交えて解説します。

業務改革とは?

今、多くの業界で注目されている業務改革とは、どのようなものでしょうか。ここでは業務改革の定義や注目されている背景、業務改革を推進するメリットについて解説します。

業務改革とは何か

業務改革とは、業務プロセスや組織構造を抜本的に見直し、組織全体の効率化と最適化を図る取り組みのことです。英語では「BPR(Business Process Re-engineering)」とも呼ばれます。

単なる部分的な改善ではなく、「この業務は本当に必要か」「より良い方法はないか」といった根本的な問いから出発し、業務全体を再設計するのが特徴です。たとえば、手作業の多い工程をデジタル化したり、部門をまたぐ業務フローを再構築したりすることで、コスト削減・ミスの防止・リードタイム短縮・顧客満足の向上などが期待されます。

近年は、働き方改革やデジタル技術の進化を背景に、民間企業だけでなく地方自治体でも業務改革の動きが広がっています。業務改革はDX推進や人材育成、組織文化の変革とも深く関わり、企業の持続的な成長を支える重要な取り組みです。

業務改革が注目される背景

業務改革が注目される背景には、少子高齢化による人手不足、働き方改革の推進、国際競争の激化、そしてデジタル技術の進化など、複数の要因が関係しています。これらの変化により、従来の業務プロセスでは柔軟に対応することが難しくなり、生産性の向上と業務効率化が急務となっています。

人手不足の深刻化

少子高齢化の進行により、労働力人口は年々減少しています。特に中小企業や地方企業では採用競争が激しく、限られた人材で成果を上げることが求められています。そのため、業務の削減・効率化・自動化を通じて、一人あたりの生産性を高める取り組みが不可欠です。

労働生産性の向上が求められている

日本の労働生産性は先進国の中でも低い水準にあります。この課題を解決するには、成果に結びつかない業務や属人化した業務を見直し、標準化・再設計を進めることが重要です。これにより、人が価値を生む業務に集中できる環境づくりが求められています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の進化

コロナ禍を契機に、クラウドやAI、RPAなどのデジタル技術の導入が急速に進みました。これらの技術は業務の自動化や効率化を可能にし、人手不足の緩和や付加価値の高い業務へのシフトを促します。業務改革は、こうした技術を最大限に活用するための基盤づくりとして位置づけられています。

働き方改革の推進

政府主導の働き方改革により、労働時間の短縮や柔軟な働き方が求められています。これを実現するには、業務の可視化や属人化の解消、コミュニケーションの効率化が欠かせません。長時間労働を前提とした従来の業務構造を見直すうえで、業務改革の必要性が高まっています。

国際競争の激化

グローバル化の進展により、日本企業は海外企業との競争にさらされています。競争力を維持・強化するためには、効率的で高生産な業務プロセスの確立が不可欠です。業務改革は、国際市場で戦うための重要な経営戦略として位置づけられています。

業務改革がもたらす主なメリット

業務改革を推進することで、企業は生産性の向上やコスト削減だけでなく、従業員の意欲向上や組織の強化など、さまざまな効果を得ることができます。ここでは、代表的なメリットを紹介します。

業務効率化と生産性向上

業務を根本から見直すことで、組織全体の効率化と生産性向上が期待できます。時間の経過とともに、業務は複雑化し、部門ごとに異なるフローや重複作業が発生しがちです。業務改革では、こうした無駄を削減し、全社的な最適化を図ることで、より大きな成果を生み出せます。部分的な改善に比べて、抜本的な効果が得られる点が大きな特徴です。

従業員のモチベーション向上

業務効率化によって長時間労働が改善されれば、ワークライフバランスの実現にもつながります。育児や介護との両立など、多様な働き方が求められる中で、柔軟で無理のない働き方ができる環境は従業員にとって大きな魅力です。さらに、不要な業務から解放され、より価値の高い仕事に集中できるようになることで、仕事への意欲や満足度も高まります。

属人化解消

特定の人にしかできない「属人化」は、業務停滞や引き継ぎの非効率化を招く要因です。業務改革では、業務の見える化・標準化を進め、誰でも再現できる仕組みを構築します。これにより、担当者の不在時でも業務が滞らず、組織全体としての安定性が向上します。

人材育成の効率化

業務プロセスを整理・標準化することで、人材育成の効率化にもつながります。OJTや研修の内容が明確になり、新入社員の早期戦力化が進むほか、ベテラン社員のノウハウ共有も促進されます。結果として、組織全体でスキルの底上げが図れ、教育コストの削減にもつながります。

コスト削減・利益最大化につながる

業務の効率化によって、重複作業や手戻りが減少し、人件費や運用コストの削減が可能になります。浮いたリソースを新たな成長投資へと回すことで、企業全体の収益性を高めることができます。

以上のように、業務改革の実施は、企業にさまざまなメリットをもたらします。これらのメリットは、企業全体の土台強化につながり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

業務改革とよく似た言葉の違い

「業務改革」という言葉は、「業務改善」や「BPR」「DX」などと混同されやすい言葉です。しかし、それぞれの目的やスケール、取り組みの範囲には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの概念の違いを整理して解説します。

業務改革と業務改善の“言い換え”は正しい?

業務改革と業務改善は似ていますが、取り組みの規模や目的が異なります。

業務改善は、既存プロセスの部分的な見直しや効率化を目的とした「小さな改善」です。一方、業務改革は、業務プロセスそのものを再設計・再構築し、組織全体を抜本的に変える「大きな変革」です。

業務改善の例としては、書類のデータ化、メールテンプレートの導入、ダブルチェック体制の整備など、現場レベルで短期間に実行できる取り組みが挙げられます。

一方で業務改革は、紙中心の業務を全社的にデジタル化する、営業・受注・請求プロセスを再構築するなど、全社的な視点で業務構造を見直す取り組みです。構想から実行までに時間とコストを要しますが、成功すれば企業全体に大きなインパクトをもたらします。

つまり、業務改善が「現場主導の部分最適化」なら、業務改革は「経営主導の全体最適化」と言えるでしょう。

BPR・DXとの“言い換え”ではない本質的な違い

BPRとの違い

BPR(Business Process Re-engineering/ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)は、「業務改革」を構成する中心的な手法の一つです。日本語ではしばしば「業務改革」と訳されますが、厳密には少し異なります。

BPRは、既存の業務プロセスを根本から見直し、再設計する具体的な手法を指します。

一方で、業務改革は業務プロセスの見直しにとどまらず、組織構造や人材育成、文化的変革なども含めたより広い取り組みを意味します。

つまり、業務改革が「目的」だとすれば、BPRはその「実現手段」と言えます。

DXとの違い

DX(デジタルトランスフォーメーション)も業務改革と混同されやすい概念です。どちらもデジタル化や効率化を目指す点では共通していますが、目的と対象範囲が異なります。

DXは、AI・IoT・クラウド・ビッグデータなどのデジタル技術を活用し、ビジネスモデルそのものを変革して新しい価値を生み出す取り組みです。

一方、業務改革は、業務のやり方やフローを見直し、効率化・最適化を図ることを目的としています。

つまり、業務改革は「社内業務の最適化」を目的とし、DXは「企業全体の競争力強化・価値創出」を目指す点が違いです。

また、DXを実現するためには、まず基盤として業務改革を進め、業務を整理・標準化しておくことが不可欠です。

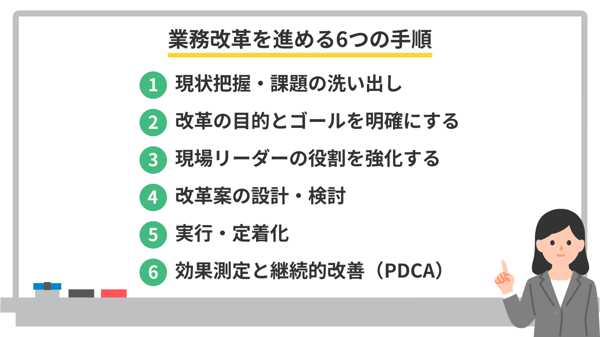

業務改革の進め方

業務改革は、生産性向上や業務効率化を通じて企業の成長を支える重要な取り組みです。しかし、「どこから手をつければよいか分からない」という声も少なくありません。ここでは、業務改革を効果的に進めるためのステップを順を追って解説します。

現状把握・課題の洗い出し

まず、現場の業務フローや作業実態を可視化し、非効率な部分や属人化、重複業務などの課題を明確にします。作業時間や手戻りの発生頻度、エラー件数などのデータを収集し、従業員へのヒアリングを行うことで、現場の実態を正確に把握します。

改革の目的とゴールを明確にする

次に、業務改革の「目的」と「ゴール」を明確に設定します。たとえば、生産性の向上、人材の有効活用、DX推進など、目的によって取り組みの方向性は異なります。

また、「なぜ今やるのか」「何を実現したいのか」を全社で共有することが重要です。目的の共有が不十分だと、現場の理解や協力を得にくくなります。

現場リーダーの役割を強化する

業務改革を成功させる鍵は、現場リーダーの存在です。リーダーは経営層と現場の橋渡し役として、改革の推進役を担います。

主な役割は以下の通りです。

- 現場の課題を正確に吸い上げ、上層部に伝える

- 改革の目的をメンバーに説明し、理解と協力を得る

- 現場に合った改善策を試行しながら実行する

- 改善後のフィードバックを整理し、再提案につなげる

現場リーダーが信頼を得ているほど、改革への参加意欲が高まり、定着がスムーズになります。

改革案の設計・検討

課題と目的を踏まえ、業務の再構築案を設計します。単なる効率化に留まらず、「どうすれば最もシンプルで持続可能な仕組みにできるか」を検討することが大切です。

たとえば以下のような観点があります。

- 業務の標準化・マニュアル化

- 自動化ツール(RPAなど)の導入

- 部門間連携の改善

- 不要な業務の削減・統合

複数案を比較検討し、費用対効果や現場への影響を考慮して最適な改革案を選定します。

実行・定着化

設計した新しい業務フローを導入し、現場に定着させていきます。最初から全社展開するのではなく、まずは一部部署で試行導入し、課題を洗い出したうえで全体へ拡大していくのが効果的です。

変化による混乱を防ぐため、丁寧な説明とフォローアップを行い、現場の不安を軽減することも重要です。

効果測定と継続的改善(PDCA)

導入後は、設定したKPI(指標)に基づいて成果を測定します。効果が出ている部分・課題が残る部分を分析し、必要に応じて見直しを行います。

業務改革は一度で完了するものではなく、PDCAを回しながら継続的に改善していくことで、より高い成果を生み出すことができます。

業務改革を行うメリット

業務改革を実施することで、組織には多くのメリットがもたらされます。ここでは特に効果の大きい3つのメリットを紹介します。

業務の可視化と標準化の推進

業務改革を進めることで得られる大きなメリットの一つが、業務の可視化と標準化が推進されること

業務改革によって得られる最も大きな成果のひとつが、「業務の可視化」と「標準化」の推進です。

業務を見直す過程では、誰が・いつ・何を・どのように行っているのかを詳細に洗い出すため、属人化した作業や曖昧な手順が明確になります。これにより、業務全体の流れが「見える化」され、関係者が共通認識を持てるようになります。

さらに、可視化された情報をもとに最も効率的で再現性の高い手順を標準化すれば、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるようになります。結果として、業務のムラやミスの削減、教育・引き継ぎの効率化など、生産性向上につながります。

マニュアルや育成体制の整備

業務改革を進める過程では、各作業の手順や必要なスキルが明確になるため、自然とマニュアル化が進みます。これにより、担当者ごとのやり方の違いが減り、誰でも一定の品質で業務を行えるようになります。

また、業務内容が整理・体系化されることで、「何を・どの順番で・どのように教えるか」が明確になります。その結果、新人教育やスキルアップ研修を効率的に実施でき、育成の属人的な負担軽減にもつながります。業務改革は、単なる業務効率化にとどまらず、人材育成の基盤強化にも貢献するのです。

業務の再設計による効率化

業務改革のもう一つの重要なメリットは、「業務の再設計による効率化」です。

既存の業務フローを見直し、不要な作業の削減や重複の解消を行うことで、業務の無駄を排除し、生産性を大きく向上させることができます。

たとえば、複雑だった承認プロセスを簡素化したり、紙ベースの業務をデジタル化したりすることで、スピードと正確性が格段に向上します。こうした再設計によって、従業員がより付加価値の高い業務に時間を割けるようになり、組織全体の成果最大化につながります。

業務改革を支える人材育成のポイント

業務改革は、全社が一丸となって推進する大規模な取り組みです。では、その中心となって改革を担う人材には、どのようなスキルやマインドが求められるのでしょうか。また、そうした人材をどのように育成すればよいのでしょうか。ここでは、業務改革を支える人材育成のポイントを紹介します。

ポイント1.必要なスキルは論理的思考力と課題解決力

業務改革を成功に導くには、変革をリードできる人材の存在が欠かせません。

業務改革は、単なる効率化ではなく、組織の働き方や価値提供の仕組みそのものを見直す取り組みです。その中核となるのが、現場と経営の双方をつなぎながら変革を推進する担当者です。

この担当者に求められるスキルの中でも特に重要なのが、「論理的思考力」と「課題解決力」です。

現状を客観的に分析し、課題の本質を見極め、解決策を導き出す力が求められます。

さらに、改革を現場に根付かせるためには、「現場との信頼関係を築くコミュニケーション力」も不可欠です。業務改革はトップダウンだけでは進みません。現場の意見を丁寧に聞き、納得感を得ながら進めていく力が、成果を左右します。

ポイント2.必要なマインドは柔軟性と粘り強さと行動力

業務改革の推進役には、スキルと同じくらい「マインドセット」が重要です。

まず求められるのは、変化を恐れず新しい考え方を受け入れる「柔軟性」です。従来のやり方に固執せず、より良い方法を模索し続ける姿勢が、改革を前に進めます。

また、改革の過程では失敗や抵抗に直面することも少なくありません。そのようなときに必要なのが、「粘り強さ」と「行動力」です。困難に直面してもあきらめず、課題を一つずつ解決していく姿勢が、最終的な成功につながります。

ポイント3.人材育成には自律的な成長を促すフィードバックと支援が必要

優れた業務改革担当者は、最初から完成された存在ではありません。重要なのは、経験を通じて学び、考え、行動を変えていける「自律的な成長」を促す環境を整えることです。

そのために、以下のような支援が効果的です。

適切なフィードバックの習慣化

日々の行動に対して具体的なフィードバックを行い、「何が良かったか」「どこを改善すべきか」を明確に伝えます。結果だけでなくプロセスを評価することで、成長を促進します。

メンター・支援者の配置

経験豊富な先輩や上司が伴走し、方向性を確認したり、課題を相談できる環境を整えます。これにより、担当者のモチベーション維持や心理的安定が図れます。

心理的安全性のある環境づくり

「失敗しても学びに変えられる」安心感のある職場では、人はより積極的に挑戦できます。上司やチームの支援的な姿勢が、業務改革を推進する人材の成長を支えます。

業務改革の成功事例

業務改革に取り組んだ企業の成功事例をご紹介します。

事例1.株式会社小豆島国際ホテル

株式会社小豆島国際ホテル(従業員125名、資本金1億円)は、香川県土庄町で1963 年創業のリゾートホテルを運営する事業者です。

同社の経営課題は、収益力の向上と人材確保でした。特に小豆島では、少子高齢化と人口減少が進んでおり、このような環境のなかで人材を確保し続けていくためには、自社の生産性向上と他の業種に引けを取らない労働条件を整備する必要がありました。

そこで、同社は外部の経営コンサルタントを活用し、業務の見直しを図りました。総支配人のリーダーシップのもと、業務改善に意欲的な従業員とコンサルタントで構成するチームを編成し、客室整備業務等における既存の業務の無駄を洗い出し、不要業務の廃止や見直しを行いました。業務の必要性を精査し、廃止や見直しを進めたことで、年間で 1,800 時間もの業務時間の削減効果が得られました。

このような生産性向上によって生み出した利益を、福利厚生面等で従業員に還元していることもあって、島外からの新卒社員を採用することにもつながっているといいます。

外部コンサルタントを活用し、業務見直しを進めて、効率化だけでなく、付加価値向上や人材確保に効果がみられた事例です。

事例2.サワダ精密株式会社

サワダ精密株式会社(従業員72名、資本金 4,250万円)は、兵庫県姫路市にある金属加工及び各種自動機、試験装置、検査装置の設計製作等を行う企業です。

同社の経営課題は、従業員の離職が続いていることでした。従業員の意見から、休日の不足と残業の多さに不満を感じている者が多いことが分かりました。これに対して、従業員の勤務時間を減らし、休日の増加と残業削減を実現しました。さらに、従業員からの声を吸い上げ、業務改善につなげる取組を本格化させました。各従業員が加工作業の工程や作業環境等について改善できると気付いたことを記入、提出する「カイゼンカード」という仕組みを確立しました。

この取り組みを継続した結果、生産現場では作業時間の短縮が実現しました。年間休日は、取り組み前の90日から現在は105日へと増加し、残業時間も約半分にまで削減されています。こうした働きやすい環境の整備が、従業員の定着率向上にもつながっています。

事例3.有限会社朋友

有限会社朋友(従業員17 名、資本金300万円)は、千葉県流山市にあるプラスチック製品を製造する事業者です。

同社の経営課題は、リーマンショックによって売上が半減し、債務超過に陥ったことです。

利益が出ない原因は、設備稼働率が低く、結果として外注が多くなっていることにありました。24時間稼働の工場の実働を調査した結果、作業者作業工程にバラツキがあること、さらに段取り替えによって発生する一時的な機械の停止で、稼働率が低くなっていることが分かりました。さらに生産計画が粗く、機械の稼働率は調査前に90%以上と見込まれたが、実際は60%でした。

そこで、同社はIoTを活用した新生産管理システムを導入し、機械の稼働状況を随時計測・収集しました。その上で社長のリーダーシップのもと、全従業員を巻き込み、経営改善に向けた取組みの重要性について意識を共有しました。具体的には段取り替えを効率的に行うため、従業員が技術向上に取り組むなど、稼働率向上へ向けてPDCAを回していきました。

その結果、機械の稼働率は約60%から約80%まで上昇、外注費割合は約9%から約4%へ減少、利益率は約4倍に高まりました。経営状況も好転し、2015 年決算以降4期連続で増収増益を達成し、2018年1月決算ではついに債務超過の解消を実現しました。

まとめ

業務改革とは、業務の目的達成という視点から、現状の業務プロセスを抜本的に見直す取り組みです。単なる効率化ではなく、企業の競争力を高めるための戦略的な変革といえます。

業務改革を進めることで、業務の効率化や生産性の向上、顧客満足度の向上など多くの効果が期待できます。そのため、民間企業だけでなく自治体などでも推進が進んでいます。改革を成功させるには、「既存のやり方にとらわれず、ゼロベースで考える」「関係者を巻き込みながら進める」といった姿勢が欠かせません。

もちろん、業務改革は大きな変化を伴うため、簡単ではありません。しかし、環境変化のスピードが増す今こそ、継続的な見直しと挑戦が求められます。自社の現状を丁寧に見直し、未来に向けた業務改革に取り組むことが、持続的な成長への第一歩となります。