インシデントとは?簡単にわかりやすく対応方法・予防策・事例を解説

現場での業務を進める中では、思いがけない問題やトラブルが発生することが避けられません。

特に「インシデント」は、企業の信頼や事業継続に影響を及ぼすリスクの兆候として、どの現場でも注視すべき重要なテーマです。

本記事では、ビジネス現場で注目される「インシデント」の基本的な考え方やトラブルとの違い、原因や防止のポイントまで、分かりやすく解説します。リスクへの備えを強化したい方は、ぜひ参考にしてください。

インシデントとは

インシデント(incident)とは、「業務や作業の過程で発生した、望ましくない出来事や異常の総称」です。必ずしも大きな被害や事故になるわけではなく、軽度な不具合や一時的な異常も含まれます。その重要なポイントは、通常業務の流れを妨げたり、潜在的なリスクにつながる出来事という点です。

具体例としては、システムの一時的な停止や、操作ミスによる小さなトラブル、ヒヤリ・ハット(一歩間違えば大事故になりかねなかった事象)などが挙げられます。これらを単なる「ミス」や「些細な問題」として軽視せず、必ず記録・分析して再発防止に活かすことが重要です。インシデントの放置は、重大な事故や損害へとつながるリスクが高まり、組織の信頼失墜や業績への直接的な影響を与える恐れもあります。

つまり、インシデントは実際の事故やトラブルだけではなく、その前兆や予兆も含めて幅広く捉えるべき概念です。適切な対応と管理を行うことで、組織の安全性や安定した事業運営を実現できるものです。

分野ごとのインシデントの意味合い

インシデントは、業界や業種によって多少ニュアンスや扱いが異なりますが、「望ましくない出来事、異常事象」という点は共通しています。以下に、主な分野ごとのインシデントの意味合いをまとめます。

情報セキュリティ・ITサービス

この分野では、システムやネットワーク、データに関する異常がインシデントとなります。代表的な例として、不正アクセスやウイルス感染、情報漏えい、サーバーの停止などが含まれます。

製造・工場分野

製造現場におけるインシデントは、労働災害や設備トラブルの兆候、品質トラブルに発展する恐れのある異常まで幅広く対応します。例えば、機械の誤操作や部品の不具合が見つかった場合、実際に事故が起きていなくてもインシデントとして管理されます。

医療・介護

医療現場では、患者に直接の被害は出ていなくても、医療ミスやヒヤリ・ハットといった事故に繋がる可能性のあった出来事がインシデントに当たります。例えば、投薬ミスが未遂に終わったケースや、医療器具の取扱いで安全性が損なわれそうになった場面などです。

公共・交通分野

交通・運輸業界などでは、事故や災害につながる前段階の安全リスクがインシデントに該当します。例えば、列車の信号異常や航空機の小規模な機材トラブル、交通規則違反などが挙げられます。

インシデントの種類

インシデントには多様なケースがありますが、代表例として情報漏えい、システム障害、ヒヤリ・ハットの3つが挙げられます。

①情報漏えい

情報漏えいとは、組織が管理する機密情報や個人情報が、意図せずして外部に流出してしまう事態を指します。例えば、社内資料を誤って外部関係者にメール送信してしまった場合や、紛失したUSBメモリから情報が流出した場合などがあります。

情報漏えいが発生すると、顧客や取引先からの信頼低下に直結し、法的トラブルに発展することもあるため、早期の発見・対応と抜本的な予防策の徹底が極めて重要です。

②システム障害

システム障害は、情報システムやIT機器が正常に稼働しなくなる状態を指します。例えば、業務用サーバーが停止したり、ネットワークが切断されてしまうと、社員が通常通り業務を進められなくなります。

原因究明が難しいケースも多く、業務遅延や経済的損失へつながるリスクも含みます。そのため、障害発生時には迅速な原因特定と早急な復旧対応、さらに再発防止策の策定が不可欠です。

③ヒヤリハット

ヒヤリ・ハットは、事故や深刻なトラブルには至らなかったものの、発生の可能性があった出来事をいいます。例えば、工場で作業員が不注意な動作をしそうになったが事故は未然に防がれた場合や、システム操作の誤りで軽度な影響を及ぼしたものの大きな被害が生じなかった場合などが該当します。

ヒヤリハットは一見些細な事象に見えますが、こうした出来事を記録・分析することで、重大事故の予兆やリスク要因を特定し、将来の事故やトラブルの未然防止に役立ちます。

このように、インシデントは直接的な被害のみならず、潜在的なリスクや未遂に終わった事象まで幅広く全体を含みます。

いずれのインシデントであっても、「早期発見」「迅速かつ適切な対応」「再発防止体制の整備」が、現場の安全性確保と安定した事業運営のために欠かせません。

■参考記事はこちら

ヒヤリハットとは?業種別の事例と具体例、報告書の書き方などを例文付きで解説

事故・問題・トラブルとの違い

仕事や組織運営の現場では、「インシデント」「事故」「問題」「トラブル」といった言葉がよく使われます。一見似ている言葉ですが、それぞれ意味や対応の焦点が異なります。正しく理解することで、適切な対応や再発防止につなげることができます。

事故との違い

事故は、実際に人的・物的な被害や損害が発生した出来事を指します。インシデントのうち、影響が現実化したものと考えるとわかりやすいでしょう。

例えば、工場で機械が原因で従業員が怪我をした場合や、システム障害で顧客のデータが消失した場合などです。事故が発生すると、損害対応や法的対応、補償の手続きが必要になることがあります。

問題との違い

問題は、インシデントや事故の根本原因や本質的な課題のことを指します。単発の出来事にとどまらず、再発防止や恒久的な解決を目的として扱われます。

例えば、サーバーが頻繁にダウンする原因として老朽化した機器の交換が必要である場合や、顧客情報の誤送信が発生する原因としてメール配信システムの権限管理に不備がある場合などが該当します。問題に対しては、原因分析を行い恒久的な対策を講じることが重要です。

トラブルとの違い

トラブルは、日常的な問題や困りごとを広く指す言葉です。事故や問題、インシデントを含むこともありますが、ニュアンスとしては比較的軽めで、「困った状況」に焦点を当てることが多いです。

例えば、会議室の予約が重なった場合や、PCの設定がうまくいかず作業が遅れた場合などです。トラブルに対しては、迅速に解決することが求められます。

このように、どれもが「望ましくない出来事」でも、その性質や対応によって区別されます。

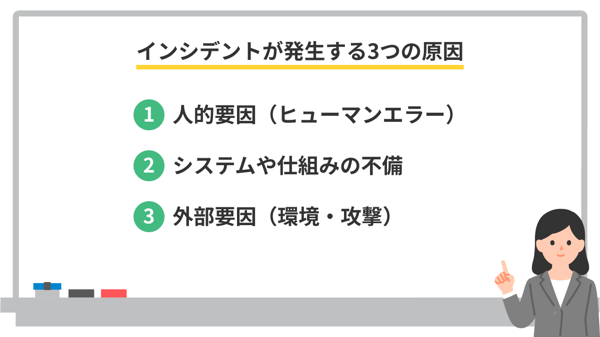

インシデントが発生する原因

インシデントが発生する原因は、大きく分けると 「人」「仕組み」「環境・外部要因」 の3つに分類できます。わかりやすく整理すると以下のようになります。ここでは一つずつ解説します。

原因1.人的要因(ヒューマンエラー)

インシデントの原因として最も多いのが「人的要因(ヒューマンエラー)」です。

これは、不注意や知識・経験の不足により引き起こされるものであり、発生頻度が高い傾向にあります。例えば、パスワードを付箋に記載してデスクに貼るといった情報管理の甘さや、操作手順を十分に確認せずに設定を誤って変更してしまう場面などが該当します。

また、業務の多忙や先入観による確認不足も、リスクを高める要因となります。

さらに、従業員への教育や研修が不十分だと、このようなミスはより起こりやすくなります。

原因2.システムや仕組みの不備

システムや仕組みの不備も、インシデント発生の主要な要因となります。

たとえば、セキュリティ対策や運用ルールが十分に整っていない場合、問題発生時に適切な対応が取れず、被害が拡大するリスクがあります。

また、システムやソフトウェアに存在する脆弱性をそのまま放置していると、外部からのサイバー攻撃を受けやすくなります。

加えて、バックアップ体制や復旧プロセスが十分に構築されていない場合、障害やトラブル発生時に迅速な業務再開が難しくなり、事業活動に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

このように、仕組みやシステム自体の脆弱さがインシデントの引き金となるケースも少なくありません。

原因3.外部要因(環境・攻撃)

人間や技術によるコントロールが困難な、地震・台風・豪雨といった自然災害は外部要因の1つです。これらの被害はシステムやネットワークへ直接ダメージを与えるだけでなく、停電や大規模な通信障害など事業の継続に大きな支障をもたらす要因となります。

また、社会情勢の変動やサプライチェーンの混乱といった間接的な外部要因が引き金となり、インシデントを招くケースも見受けられます。

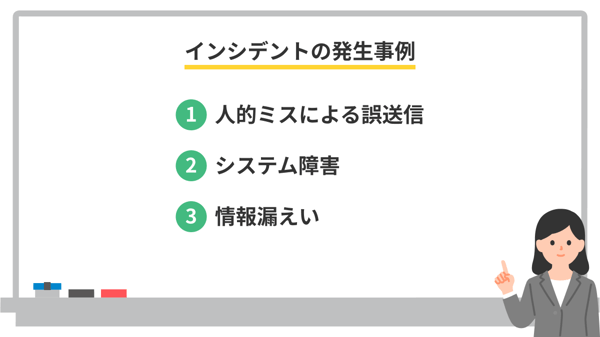

インシデント発生事例

実際に企業で起きたインシデント事例を3つ紹介します。事例は、原因は異なるが、企業活動や信用に深刻な影響を与える、という共通点があります。

事例1.人的ミスによる誤送信

ある医療機関では、職員が患者への連絡メールを誤って別の患者に送信してしまい、病状や治療内容などの機微な個人情報が意図せず外部に流出するインシデントが発生しました。

主な原因は、宛先を入力する際の確認作業が不十分だったこと、および送信前のチェック体制や仕組みが不備だったことにあります。

この事象は、患者のプライバシー権の侵害につながり、医療機関に対する信頼低下を招きました。

再発防止策として、ダブルチェック体制の導入やメール誤送信防止ツールの活用など、組織的な対策強化が求められる結果となりました。

事例2.システム障害

ある銀行では、基幹システムのアップデート作業中に予期せぬトラブルが発生し、オンラインバンキングやATMサービスが一時的に停止するという大規模なシステム障害が起こりました。

その結果、利用者は口座からの引き出しや決済ができず、日常生活やビジネスに多大な支障をきたしました。

この事案は社会的にも大きな課題となり、調査の過程で、アップデート手順の事前検証が不十分だったことが主な原因であることが明らかになっています。

事例3.セキュリティ脆弱性を突かれたシステム不正アクセス

大手小売チェーンでは、長期間運用していた顧客管理システムに不正アクセスが発生し、外部に数百万件規模の個人情報漏えいという深刻なインシデントが起きました。

主な要因は、システムに脆弱性が放置されたままになっていたことや、セキュリティパッチの適用が遅れていたことです。

この結果、多くの顧客からの信用を失い、企業として高額な損害賠償や謝罪への対応が求められる事態となりました。

インシデントに対応するメリット

インシデントへの対応は細かく気を配る作業が多く、従業員の中にはインシデント対応を「やらされている」と感じている人もいるかもしれません。ここでは、きちんとインシデントに対応することによって得られるメリットについて解説します。

メリット1.被害の最小化

インシデント管理を徹底し、事前に対応方針を策定しておくことで、深刻な事故への進展を防ぐことが可能です。

仮にインシデントが発生した場合でも、迅速かつ的確な対応を行うことで、情報漏えいやシステム障害といった被害を最小限に抑えることができます。

特に初動対応のスピードは、システムダウンなどの重大な事態の未然防止にとって非常に重要です。

これにより、発生しうるコストや損害の削減にもつながります。

メリット2.再発防止と改善につながる

インシデントの原因を明らかにし、業務プロセスやシステムに対して適切な改善策を講じることで、同様のトラブルの再発を防ぐことが可能です。

また、発生したインシデントの原因分析や対応方法をナレッジとして蓄積することで、今後類似のインシデントが起きた際には、迅速な対応や、より多くの人材が適切な対処にあたれるようになります。

これにより、組織全体のリスク管理能力が着実に強化されます。

メリット3.組織の信頼性向上

重大なインシデントが発生し、システム停止や取引先データの流出によってセキュリティの脆弱性が表面化した場合、企業は社会的信用を大きく損なうリスクに直面します。

しかし、こうした場面においても迅速かつ適切な対応を行うことで、顧客や取引先、社内の関係者からの信頼を維持することが可能です。

問題発生時に冷静かつ組織的な対応ができる体制を整え、その姿勢を示すことが、継続的な信頼確保において極めて重要な要素となります。

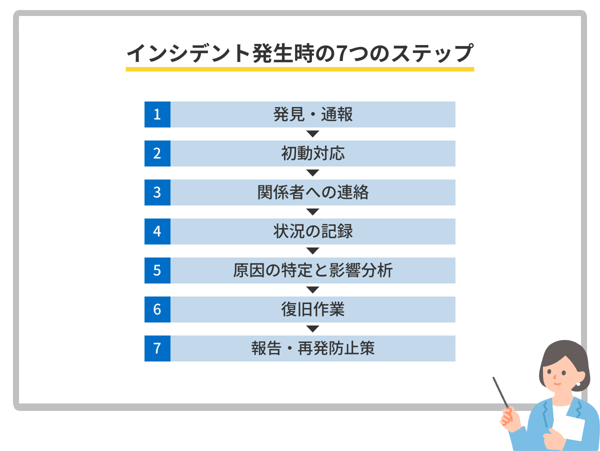

インシデント発生時の対応方法

インシデントが発生したとき、どのように行動すべきなのでしょうか。インシデント発生時の対応方法を以下にステップ形式で整理しました。

ステップ1.発見・報告

インシデントの対応は、まず「気づいた人」が最初の行動をとることから始まります。異常な挙動や不審な出来事を発見した場合、その人が専門知識を持っていなくても構いません。大切なのは、自分だけで解決しようとせず、速やかに上司や担当窓口、インシデント対応チームに報告することです。

報告は、できる限り正確な情報を伝える必要があります。例えば「発生した日時」「場所」「発見者」「異常が確認された具体的な内容(システムの停止、画面の不具合、不審なログや通信、異常な行動など)」を簡潔にまとめることが重要です。

この段階では、報告は「速さ」と「正確さ」を両立させることが重要です。原因の追及に時間をかけるよりも、分かっている事実を簡潔に整理して速やかに関係者へ共有することが第一です。詳しい調査や分析は専門部署が引き継ぐため、発見者はまず「異常をいち早く報告する役割」に専念するのが望ましいです。

ステップ2.初動対応

報告を受けた担当者や責任者は、まず被害の拡大防止を最優先に初動対応を実施します。

サイバーインシデントであれば、不正アクセスの疑いがあるアカウントの一時停止や、感染の疑いがある端末のネットワーク遮断、対象システムの一時停止などが被害拡大防止策として有効です。

物理的インシデントや災害時は、現場エリアの封鎖や電源遮断などの措置を取ることがあります。

なお、どのような事態でも最優先すべきは「人命の安全」です。人的被害が生じている場合は、設備対応よりもまず負傷者の救護・避難を優先し、必要に応じて消防・救急など外部機関への連絡を行います。安全が確認された後に技術的・物理的な拡大防止策に移行します。

ステップ3.関係者への連絡

インシデント発生時は、組織の連絡網を活用し、インシデント対応責任者や情報システム担当、セキュリティチームへすみやかに報告・エスカレーションを実施します。

連絡内容には、発生日時・場所・影響範囲・実施した対応などを簡潔にまとめ、追加対応について指示を仰いでください。

経営陣は、例えば報告時刻をJSTで統一するなど、報告や記録のルールを定め、今後の時系列整理や全体把握がしやすい体制を整えておくことが重要です。

ステップ4.状況の記録

インシデント発生時は通報と同時に、証拠の保全作業も並行して実施します。具体的には、システムログの取得、該当サーバやデバイスのスクリーンショット、ネットワークトラフィックのキャプチャ、メール・コマンド履歴の保存などが必要です。

シャットダウンや再起動は消失しやすい証拠を破棄する恐れがあるため、必ず証拠保全方針を確認し、慎重に対応してください。

また、収集した証拠は変更不可能な状態で保管し、「誰が」「いつ」「どのように」複製や移動を行ったか記録管理することが大切です。

ステップ5. 原因の特定と影響分析

続いて、セキュリティやシステム担当者による技術調査を行います。ログや通信履歴の解析、アクセス履歴突合、外部接続パターンの確認などを通じて、侵入経路や攻撃手法、被害範囲を明確化します。

併せて「影響を受けたユーザー数」「業務停止による損失の試算」「個人情報・機密情報の流出有無」など、ビジネスインパクトの評価を行い、経営層や法務部とも連携して報告レベルを判断しましょう。

影響が社外にまで及ぶ場合や、全関係者への個別連絡が困難な場合は、メディアや自社ウェブサイトを通じた公表を検討します。その際、被害拡大を防ぐために時期や内容を慎重に判断する必要があります。 また、消費者や顧客に影響が出る際は、専用の問い合わせ窓口を設け、状況把握と対応に努めます。

ステップ6.復旧作業

技術調査で得られた情報を基に、段階的な復旧計画を策定し、サービス復旧に着手します。

単に元の状態へ戻すだけでなく、同様インシデントの再発を防止するための対策(パッチ適用・設定変更・認証情報の見直し・脆弱性の修正等)を盛り込むことが重要です。復旧後は入念な検証を経て、通常運用へ移行します。

復旧作業にはロールバックプランを事前に準備し、必ずテスト環境での検証を実施してから本番復旧を進めてください。復旧後も一定期間は通常より厳格な監視を継続し、潜在リスクや再発の兆候を早期に検知できる体制を維持しましょう。

ステップ7.報告・再発防止策

インシデントが収束した後は、必ず事後報告書を作成し関係者へ提出します。

報告書には、発生から復旧までの時系列、原因の仮説と証拠、実施対応とその効果、未解決事項、再発防止策・改善計画、各担当者と期限などを明記します。

状況によっては、顧客や取引先、あるいはメディア等へ外部発表が必要になる場合もあります。その際は法務・広報と連携のうえ、表現を統一し、誤情報や混乱を未然に防止しましょう。個人情報漏えいなど法的な届出が必要となる場合は、関係法令に則り速やかに対応するため、顧問弁護士や規制当局へ事前相談を行ってください。

最後に、インシデントの経験から得た教訓を業務フローやシステム設定の改善に反映し、必要に応じて関係者への教育や研修を行いましょう。こうした取り組みを組織全体で共有し、今後のリスク軽減につなげます。

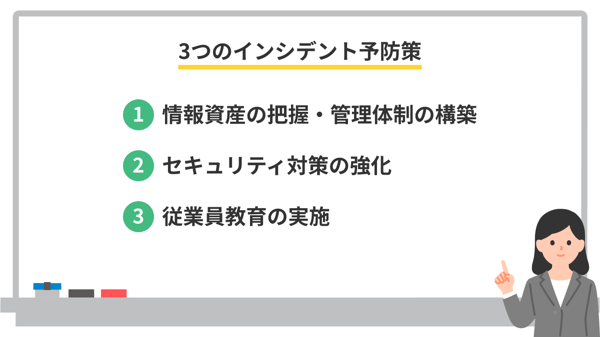

インシデントの予防策

インシデントの予防策は、日常的な確認・見直しによる問題管理が有効です。具体的には、情報資産の把握・管理体制の構築やセキュリティ体制の強化、社内研修などの取り組みが求められます。

情報資産の把握・管理体制の構築

インシデント防止のためには、情報資産の適切な把握と管理体制の確立が不可欠です。はじめに、社内で保有しているすべての情報資産を整理し、サーバーや記憶媒体、紙書類などの保管場所や管理状況を細かく確認しましょう。こうした現状把握により、潜在的なリスクや今後講じるべき対策が具体的に見えてきます。

たとえば、兵庫県尼崎市では全市民分の個人情報が保存されたUSBメモリの一時紛失という事案が発生し、情報資産管理の徹底がいかに重要であるかをあらためて示しています。

セキュリティ対策の強化

セキュリティ強化を怠ると、サイバー攻撃やマルウェア感染などのリスクが格段に高まります。そのため、組織としては安全性を高めるための対策を計画的かつ体系的に実施することが不可欠です。具体的には、パスワードや端末の厳格な管理、ソフトウェアの定期的なアップデートの徹底、Webブラウザの安全な設定、クラウドサービス利用に関する明確な社内ルールの整備、そして信頼性の高いセキュリティソフトの導入などが基本となります。

加えて、組織として統一したルールを設けるだけでなく、従業員一人ひとりが情報セキュリティへの意識を高く持つための取り組みも重要です。こうした対策を多面的に実施することで、組織全体としてセキュリティリスクを大幅に抑えることが可能となります。

従業員教育の実施

従業員一人ひとりがサイバーセキュリティについて適切な知識を身につけることで、インシデントの発生を大きく低減できます。そのため、社内教育としては具体的なセキュリティ研修を定期的に実施し、継続的な意識向上を図ることが不可欠です。

研修においては、次のようなポイントに重点を置くと効果的です。

- メール送信に関しては宛先や添付ファイルの確認を徹底し、CCとBCCを適切に使い分けることを指導します。

- パスワード管理では、ツールごとに異なるパスワードを設定し、他者に見える形で管理しないことが重要です。

- マルウェア対策としては、不用意にメールを開封せず、Webページの信頼性を確認してから閲覧することを徹底します。

- 情報漏えい防止のためには、USBメモリの取り扱いに注意し、SNSやブログへの投稿にも慎重になるよう教育します。

- 公衆無線LANやWi-Fiを利用する場合は、ファイル共有機能をオフにし、アクセスポイントの安全性を確認することを伝えます。

- デバイスの故障や人的ミスに備えて定期的にバックアップを実施し、データに応じた適切なバックアップ先を選択することも指導します。

これらの研修を定期的に行うことで、組織全体の危機意識を高いレベルで維持し、サイバーインシデントの発生リスクを大幅に低減できます。

まとめ

インシデントは事業運営上避けられないリスクであり、深刻化すれば組織の存続に大きく影響します。

特に情報セキュリティの脅威に対しては、日頃から全社体制での予防と対応準備が不可欠です。日常的な教育や体制強化を進め、万が一の際は迅速・適切な対応が信頼維持につながります。