人事評価制度の見直し方を徹底解説|よくある課題・改善方法・成功事例を紹介

働き方の多様化や労働力減少などといった社会の変化に影響を受け、近年、人事評価制度を見直す企業が増えています。環境に適した評価制度へと整備することは、組織の発展や離職者の防止を図るうえで非常に重要です。

本記事では、人事評価制度の見直しに役立つ情報を幅広くご紹介しています。よくある課題や改善方法のほか、ツールの選び方、企業事例などもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。

人事評価制度の目的

人事評価とは、従業員の成果や能力、勤務態度などを評価すること、またはその仕組みのこと。主に、給与や賞与、役職などの処遇を公平に決めるために行われます。

従業員の評価を決めるのは「人」です。人の判断には主観が入りやすく、評価に不公平が生じる恐れがあります。

そのために人事評価制度があるのです。共通のルール、基準、仕組みを構築することで、公平かつ客観的、論理的な評価をつけることが可能になります。

人事評価と聞くと「給与や賞与を決めるためのもの」とイメージしがちですが、それだけが目的ではありません。従業員および組織の成長も、人事評価制度の重要な目的のひとつです。

書籍『人事評価の教科書』にて、著者の高原暢恭氏も以下のように述べています。

人事評価の基本中の基本は、人事評価が「人が人をマネジメントする手段の一つ」であるということです。

引用元:高原暢恭(2008)『人事評価の教科書 悩みを抱えるすべての評価者のために』株式会社労務行政

従業員の強みや弱み、成長、成果を「評価」として可視化することで、組織・個人が取り組むべき課題が明確になります。戦略的な経営、人材育成を実現するためにも人事評価制度を設けることが重要なのです。

人事評価制度の見直しはなぜ必要?

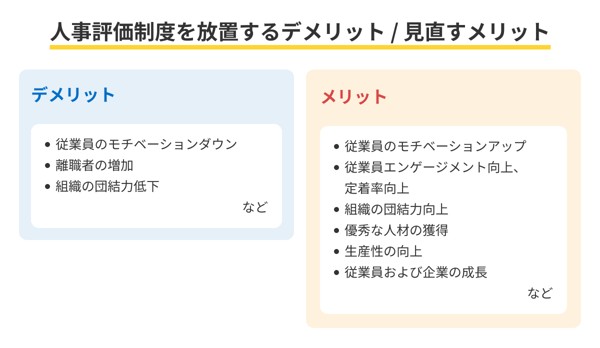

人事評価制度の不備は、企業にさまざまな悪影響をもたらします。放置するとどのようなことが起きるのか、反対に、改善するとどのような効果が得られるのか、デメリット・メリットを確認しておきましょう。

放置するリスク・デメリット

人事評価制度を見直しせず放置すると、以下のようなことが起きる可能性があります。

- 従業員のモチベーションダウン

- 離職者の増加

- 組織の団結力低下 など

従業員にとって、人事評価は自分の給与や賞与に関わる重要なことです。それが不適切となれば、仕事に対するモチベーションは下がるでしょう。見直そうとしない企業に対し不信感を抱き、離職者が増加する可能性もあります。

また、人事評価制度は「企業ビジョン・戦略」の浸透と実現も兼ねているため、うまく機能しないと組織のチームワーク力が低下する恐れがあります。激動の時代に必要不可欠な団結力が失われることは、企業にとっての大きな痛手となるでしょう。

見直すことで得られるメリット

では、人事評価制度を見直すとどのようなメリットが得られるのでしょうか。

- 従業員のモチベーションアップ

- 従業員エンゲージメント向上、定着率向上

- 組織の団結力向上

- 優秀な人材の獲得

- 生産性の向上

- 従業員および企業の成長 など

目標に向かって取り組むこと、その成果や成長に対して適切に評価されることは、従業員のモチベーション向上に繋がります。働くことにやりがいを感じ、エンゲージメントが高まることから、人材の定着も見込まれるでしょう。成長意欲の高い組織が構築され、団結力も高まります。

また、そのような企業は外部からも良い印象を持たれます。優秀な人材が集まりやすくなり、生産性の向上、組織の発展と良い循環が生まれるでしょう。

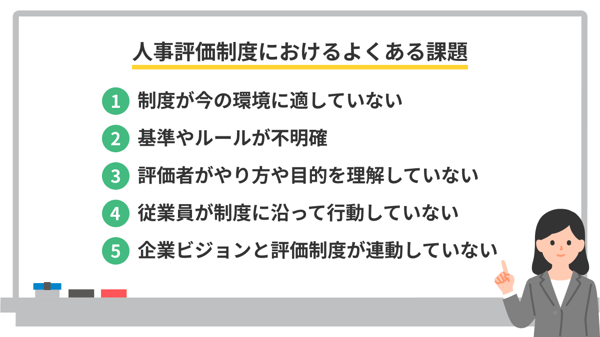

人事評価制度におけるよくある課題

漠然と人事評価制度が機能していないと感じることはあるものの、何が良くないのか、何から手をつければ良いのか迷うこともあるでしょう。

そこで、人事評価制度におけるよくある課題を5つ挙げていきます。自社の状況に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

課題1.制度が今の環境に適していない

時代の変化と共に、人事のあるべき姿も変わります。人や社会が変わったのなら、教え方もマネジメント方法も変える必要があるでしょう。

しかし、人事評価制度は見落とされがちです。大きな問題が発生しない限り変えることはなく、気づけば「いまの環境と制度に大きなズレが生じていた」なんてケースも珍しくありません。

人事評価制度の定期的な見直しには、そのような環境とのミスマッチを発見する狙いがあります。

課題2.基準やルールが不明確

形骸化した人事評価制度は、評価基準やルールが曖昧になっていることがよくあります。「評価に根拠がない」「評価の付け方がバラバラ」「従業員が評価に納得していない」というような状況は、基準・ルールが不明確であることが原因です。

不透明な人事評価は、従業員のモチベーション低下、企業の信用低下につながります。制度の見直しと共に、従業員に理解してもらうための取り組みが必要です。

課題3.評価者がやり方や目的を理解していない

公平かつ効果的な人事評価を行うには、知識とスキルが必要です。評価者に「客観的かつ論理的に考える能力」「人事評価を経営戦略に活用する能力」「組織のビジョンを評価に反映させる能力」がないと、人事評価を効果的に行うことはできません。

従業員を評価する立場となる現場の監督者、マネージャー層の教育は、多くの企業にとって課題と言えるでしょう。

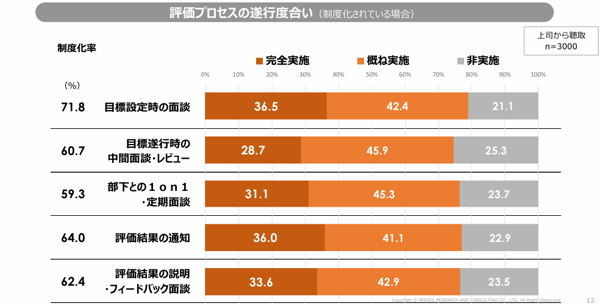

課題4.従業員が制度に沿って行動していない

いくら制度を整えても、従業員が制度に沿って行動できていなければ意味がありません。

引用元:人事評価と目標管理に関する定量調査 |パーソル総合研究所

「パーソル総合研究所」が行った調査によると、約2割の企業が「制度化されているにもかかわらず面談などを実施できていない」というのが現状です。制度が組織の環境に合っていない、もしくは評価者のスキルが不足していることなどが原因として考えられます。

人事評価制度を機能させるには、内容の見直しだけでなく、制度が組織にきちんと浸透しているか、従業員の行動に反映されているかチェックする必要があるでしょう。

課題5.企業ビジョンと評価制度が連動していない

人事評価制度の目的は、企業の成長、企業ビジョンの達成です。しかし、気づけば「賞与や昇格を決めるため」という目的にすり替わっていることがよくあります。

特に、近年は時代の変化に伴い、ビジョン・戦略を変更しなければならないシーンが多々あります。組織のゴールと人事評価のゴールがズレやすい環境とも言えるでしょう。

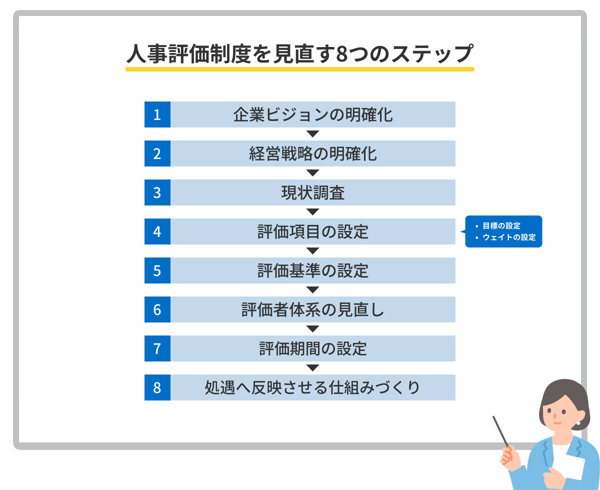

人事評価制度を見直す8つのステップ

人事評価制度の見直しを効率よく進めるには「調査」「分析」「準備」を徹底することが必要です。そして、それらをスムーズに進めるため、流れを把握しておくことが重要です。

8ステップで解説していきますので、何から始めれば良いか迷った際はぜひ参考にしてみてください。

ステップ1.企業ビジョンの明確化

人事評価制度の目的を果たすため、まずは企業ビジョンを明確にします。企業ビジョンは、後に決める評価項目、評価基準、評価目標など、すべての軸となります。

企業ビジョンの明確化では、経営陣を巻き込むのが理想です。認識のすり合わせを行うことで、団結力を高めて取り組むことができます。

ステップ2.経営戦略の明確化

企業ビジョンは規模が大きく、従業員には漠然としたもののように感じられます。ビジョンを個人の目標や評価にそのまま落とし込むのは難しいでしょう。

そこで必要となるのが「経営戦略の明確化」です。ビジョン達成までの道筋を明確にすることで、いつまでに、誰が、何をすべきかがハッキリします。具体的な目標および評価項目を設定できるようになるのです。

企業ビジョンを達成するには、どうすれば良いか。経営戦略の実現には、どのような人材が必要か。このように組み立てていくことで、企業に必要な人材評価制度の姿が見えてきます。

ステップ3.現状調査

効率の良い人事評価制度改善のため、課題を把握する必要があります。活動前には現状調査が欠かせません。

人事評価の何がうまくいっていないのか、従業員がどのような不満を持っているかなどを調査し、問題点を洗い出します。人事評価制度の目標と現状を照らし合わせることで、何から取り組むべきか見極められるでしょう。

ステップ4.評価項目の設定

次に重視すべきは、評価項目の明確化です。能力・成果・情意の3つに分類し、バランスよく設計することで偏りを防ぎます。

また、目標設定も重要であり、達成基準や成果ごとの評価点を具体的に定めておくことが求められます。

さらに、公正さを保つために、職種や役職ごとに評価項目のウェイトを見直し、役割や目標に合わせて適切に配分することが、納得度の高い評価制度につながります。

ステップ5.評価基準の設定

主観的な評価の防止、標準化のため、基準の見直しも行います。誰もが同じ物差しで評価できるよう、具体的に示すのがポイントです。

基準の決め方は、評価項目によって変わります。例えば、成果評価は業績目標、利益目標などといった定量的な基準で判断します。情意評価は「指示を受けるだけでなく、自らを発見して解決に取り組むことができる」というような具体的な文章で基準を設定します。

可能な限り定量的に、難しい場合は詳細までわかりやすく表すことがポイントです。

ステップ6.評価者体系の見直し

評価の内容が決まったら、体制の見直しも行います。誰が誰を評価するのかを整理し、「公平に」「漏れなく」「効率よく」評価できる体制へと整えます。

被評価者の直属の上司が評価し、その後さらに上の階級の上司が評価するという流れが一般的です。しかし、例外もあります。

例えば、役職としては直属の上司ではあるが、日々現場で監督・指示している人が別にいるという場合、一次評価者にふさわしいのは現場の監督者です。従業員の働きを実際に見ている人の方が、適切な評価が付けられるからです。また、プロジェクトのリーダーを任されている人は、たとえ役職がなくとも一次評価者にふさわしいと言えます。

組織図にとらわれず、従業員のことを「一番よく知っている人」を評価者とすることが重要です。

ステップ7.評価期間の設定

一般的な人事評価の期間は1年間、もしくは上期・下期で分けて設定されることが多いです。会計年度に合わせることで、経営戦略と人事評価を連動させることができるからです。

また、階層ごとに評価期間を変えるケースもあります。これは、業務に求められるレベルが高く複雑なほど、成果が出るまでに時間がかかるからです。

ただし、評価期間が長すぎると報酬やフィードバックが遅くなり、従業員のモチベーションが下がる恐れがあるため、長くとも1年以内に収めましょう。

ステップ8.処遇へ反映させる仕組みづくり

処遇を決めることも、人事評価制度における重要な役割のひとつです。評価をどのように給与や賞与、昇格に反映させるかも見直す必要があるでしょう。

具体的には「どの評価を何に反映させるのか」を決めます。一般層の昇格には能力評価を、管理職層の昇格には成果評価を主軸に決める、といった具合です。

処遇の決め方が不適切だと、従業員が「ボーナスが少ない」「なぜあの人が昇格したのかわからない」などというような不満を抱く恐れがあります。明確なルールを定めて、納得度の高い人事評価を目指しましょう。

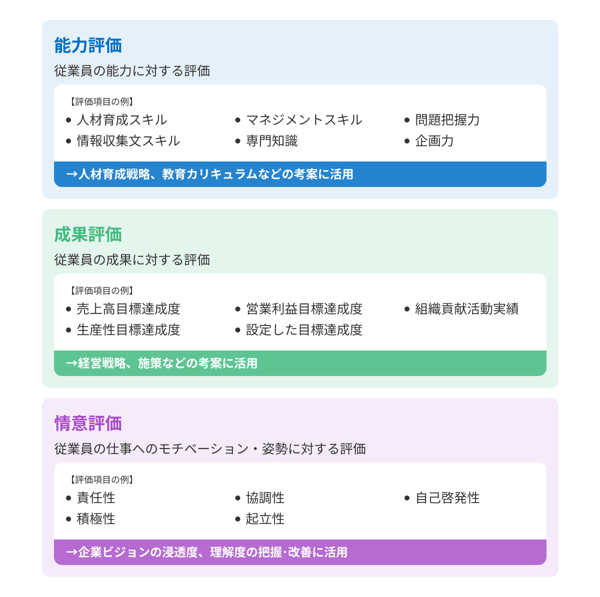

評価項目を決める3つの視点「能力」「成果」「情意」

評価項目を決定する3つの要素「能力評価」「成果評価」「情意評価」について、もう少し詳しく見ていきましょう。

能力評価

能力評価とは、業務で成果を出すための「能力」に対する評価のこと。所持しているスキルの種類や高さだけでなく、その能力を「どれほど発揮できたか」も重要です。

項目例には「人材育成スキル」や「情報収集スキル」「マネジメントスキル」などが例として挙げられます。従業員が今後伸ばすべきスキルが明確になる能力評価は、戦略的な人材育成の実現に役立つでしょう。

成果評価

成果評価は、従業員の「成果」に対する評価のこと。経営戦略の実現を目的とし、従業員および組織が「どれほど戦略を実行できているか」を見極める項目です。

成果評価は経営戦略の見直しや、施策の見直しに役立ちます。組織がビジョン達成に向かって動けているか、次にどのようなアクションを起こすべきかが明確になり、戦略的な経営の実現が可能になるでしょう。

情意評価

情意評価は、従業員の仕事に対するモチベーションや姿勢を見るための評価です。経営理念の体現を目標とし、「企業が従業員に求める理想の姿」にどれほど近づけているかを測ります。

情意評価は、企業ビジョンの浸透度を示す指標になります。情意評価が高いほど、従業員が企業のビジョンを良く理解し、体現できていると言えるでしょう。

評価項目が偏ると「成果さえ出していれば、どのようなプロセスでも構わない」「従業員に熱意はあるのに、組織の業績が上がらない」というような偏った組織になりかねません。3つの視点で多角的に、バランス良く評価することが重要です。

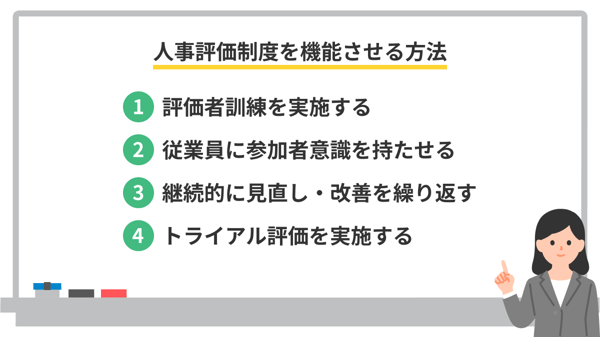

人事評価制度を機能させる方法

人事評価制度の改善は、仕組みを見直すだけでは終わりません。組織に浸透させ、機能させることが重要です。

では、実際にどうすれば良いのでしょうか。以下の4つの施策について解説します。

評価者訓練を実施する

正しい評価をつけるには、ルールを設けるだけでは不十分です。評価者のスキルを向上させる必要があります。

評価者には、客観的な視点で評価する方法や考え方、相手の考えを聞き出す方法などの学習が必要です。そのほか、部下の目標を管理するスキルや、フィードバックのやり方なども学ぶ必要があります。

特にフィードバックは、評価者と被評価者の関係構築や、評価に対する納得度の向上に欠かせない取り組みなので、研修を実施して正しいやり方を学んでもらいましょう。

従業員に参加者意識を持たせる

人事評価は、企業が従業員を評価するものです。しかし、トップダウンの一方的なやり方は、従業員が疎外感や不信感を持つ原因となります。どれほど良い制度でも、突然「人事評価改善した」と告げられれば誰しも不安になるものです。

そのため、改善活動には従業員にも参加してもらうのがおすすめです。現状調査として現場にヒアリングを行うなど、早い段階で取り組みに関わってもらうことで、参加者意識を持たせるのです。

巻き込んで取り組むことは、組織の透明性を高めることにも繋がります。組織に対する信頼を維持するためにも、従業員が参加する機会を設けましょう。

継続的に見直し・改善を繰り返す

人事評価制度における最適解は、その時の状況によって変わります。一度の見直しで終わらせるのではなく、定期的にチェックと改善を行うことが大切です。

見直しのタイミングは自由ですが、人事・人材育成における社会の変化や法改正、制度の変更、企業改革を行うときなどが適切と言われています。また、制度が適切か判断できるよう、日頃から観察を続けること、評価時に返りを行うことが重要です。

トライアル評価を実施する

人事評価制度を変更する際、すぐに処遇へ反映させるのはリスキーです。従業員のお金やキャリアに関わることなので、失敗した場合、信頼関係が崩れる恐れがあります。

そのため、本格的に運用する前に「トライアル評価」を実施することが勧められています。『小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』という書籍にて、著者の山本浩二氏は以下のように述べています。

プロセスの内容が理解できたからといって、すぐに評価結果を賃金に反映するのは待ってください。逆効果になる場合があるからです。具体的には、「トライアル評価」を最低3回は実施した後に行いましょう。

引用元:山本浩二(2020)『[改訂新版]小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』株式会社あさ出版

評価者の練習も兼ねて、トライアルを実施しましょう。

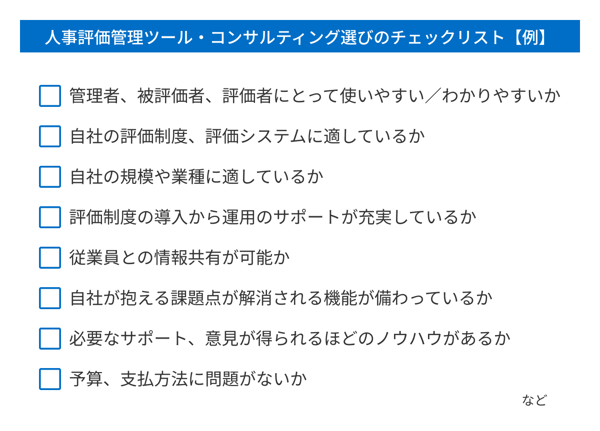

人事評価管理ツール・コンサルティングを見直す際のポイント

何十人、何百人もの評価を管理するのは困難です。人事評価制度が本当に適切か判断するのも簡単ではありません。

そこで活用されるのがツールやコンサルティングです。ただし、適切なサービスを選ばないと逆効果になる恐れがあるため、注意する必要があります。

チェック項目の例には以下が挙げられます。

自社の課題は何か、ツール・コンサルティングに求めることは何かを事前に分析したうえで選びましょう。

人事評価制度の見直しに成功した企業事例3選

人事評価制度の見直しに成功した企業は、どのようなことを行ったのでしょうか。具体的なイメージを掴むため、以下の3社の事例を見てみましょう。

事例1.アンドールシステムサポート株式会社

電子システムの開発事業を行っている「アンドールシステムサポート株式会社」は、テレワークの拡大、働き方の多様化に合わせて人事評価制度の見直しを行いました。

当社は求める人物像を明確にし、評価軸や評価項目、評価基準、運用方法などといった基本の見直しに取り組みました。上層部だけで決めるのではなく、現場にヒアリングを行い、従業員の意見を反映させることを特に意識したそうです。

また、失敗のリスクを減らすため、等級・報酬への影響が少ない制度から変更したという点にも注目です。

事例2.株式会社2りんかんイエローハット

オートバイ用品店を展開する「株式会社2りんかんイエローハット」。当社は以前、店舗の業績で評価が決まる成果主義の人事評価を行っていましたが、当時の戦略実現には人材育成の強化が必要だと考え、変革に踏み切りました。

人事評価制度の改革に向けて、まず社員の5年後のビジョンを明確化。やるべきことを具体化し、それを評価基準に反映させました。

また、従業員の声を拾うため、現場の従業員を含めたプロジェクト推進チームを発足。副店長制も導入し、納得度の高い人事評価と評価者育成を実現しました。

プロジェクトの完了には約7年もの時間がかかったとのこと。ですが、時間をかけたからこそ、従業員と組織の成長を促す仕組みを構築できたのだと『小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』の著者、山本浩二氏は語っています。

■参考:山本浩二(2020)『[改訂新版]小さな会社の人を育てる人事評価制度のつくり方』株式会社あさ出版

事例3.株式会社アクトリゾート 足摺テルメ

高知県のリゾートホテル「アシズリテルメ(旧:国民宿舎 足摺テルメ)」。当社は「職業能力開発サービスセンター」が提供する「キャリア診断サービス」の利用をきっかけに、人事評価制度の見直しに取り組みました。

会社が求める人物像が曖昧、もしそのような人材を確保できても適切に評価できない、という課題を抱えていた当社は、厚生労働省の「職業能力評価基準」を参考に独自の評価シートを作成。シート内の言語を、日常業務で使う言語へと変え、従業員にとってわかりやすいシートの作成を心掛けました。

また、当時取り組みに携わった「高知職業能力開発サービスセンター」の濱田良三氏(以下濱田氏)は、以下のように述べています。

「これから自社版へのカスタマイズに取りかかる方は『職業能力評価基準(職業能力評価シート)』から重要な項目のみを絞って抽出し、できるだけシンプルな物を作ってから、後から必要なものを追加する方がよいかもしれません。そうした方が、やり直しがしやすいし、頓挫することもないと思います。」

濱田氏の言葉から、はじめから完璧な制度を作ろうとする必要はないこと、継続的に改善することが重要だということがわかります。

また、当時の総支配人、宮崎豊氏は以下のように述べています。

評価に慣れてもらうことも大切ですが、評価者側の課題もあります。評価者のさじ加減で評価が決まったり、人が行うゆえに何らかの間違いも起こりうる。だから評価システムをいきなり賃金テーブルにのせるべきではないと考えます。

やはりトライアルの実施は、失敗のリスクを減らすうえで必要不可欠だと言えます。テストと改善を繰り返し、アップデートし続けることが何より重要です。

■参考:職業能力評価基準 活用事例集| 中央職業能力開発協会

まとめ

人事評価制度の見直しには時間がかかるものの、途中であきらめずに進めることが大切です。

制度改革から現場への浸透・運用まで結びつけるためには、全体の流れをしっかり把握した上で計画的に取り組むことが求められます。