業務効率化の成功事例6選|導入の戦略・課題・ツール活用まで徹底解説

近年、ますます重要性が高まる「業務効率化」。代表的な取り組みとしてはデジタルツールの活用が挙げられますが、大規模な組織改革にはコストがかかります。

業務改善に充てられる予算も時間も、人もいない……そんな中小企業にも突破口はあります。業務効率化に成功した企業事例と、その手法からヒントを探っていきましょう。

業務効率化が求められる背景と現状

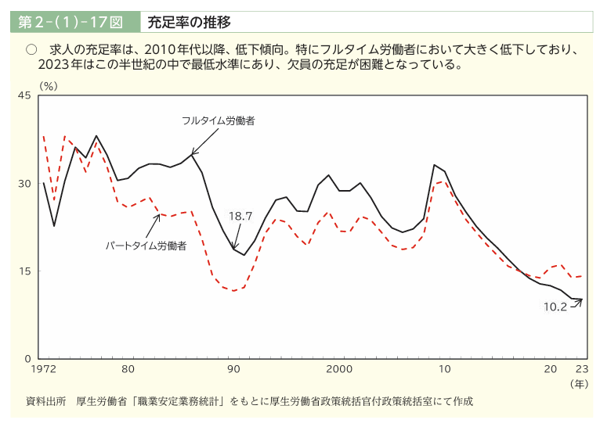

人手不足は、いま多くの企業が抱えている問題のひとつ。厚生労働省の資料によると、2010年頃から充足率(新規求人に占める就職件数の割合)は低下傾向にあり、人員の確保に苦戦している企業が多いことが見て取れます。

引用:「令和6年版 労働経済の分析 ー人手不足への対応ー」厚生労働省

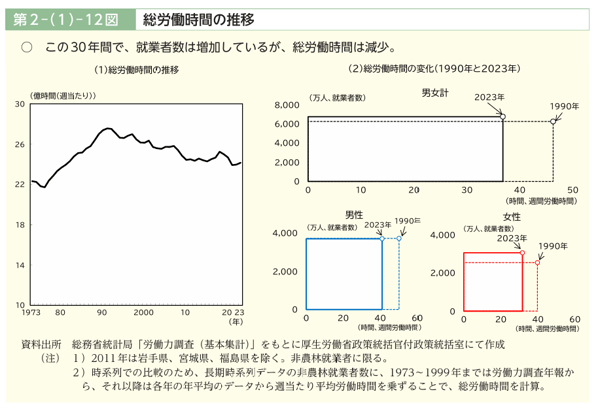

また、近年はワークライフバランスが重要視されており、労働時間の短縮を進める企業が増えています。以下のグラフや図のとおり、1990年頃と2023年頃の総労働時間の差は明らかです。2019年から始まった働き方改革の影響も考えられます。

引用:「令和6年版 労働経済の分析 ー人手不足への対応ー」厚生労働省

少ない人員、少ない時間で利益を生み出すには、業務効率化が必要不可欠。現代の環境に適応するため、企業は「生産性を高める仕組みづくり」に取り組む必要があるのです。

業務効率化の成功事例

業務を効率化する手段は多岐に渡ります。何から手をつければ良いか迷うこともあるでしょう。

そのようなとき、他社の事例が解決へと導いてくれることがあります。6つの企業事例を見ていきましょう。

事例1.ケーズメタル株式会社

金属製品の精密加工板金、工作機械のカバー制作などを手掛ける「ケーズメタル株式会社」。当社は、紙ベースで行われる会計事務所とのやり取りに非効率性を感じ、業務改善に取り組みました。

IT導入補助金制度を活用したり、支援事業者のサポートを受けたりしながら、ITツールを導入。データをクラウド化し、会計事務所とリアルタイムで情報を共有できる環境を構築しました。

その結果、約2カ月かかっていた試算表作成の作業時間が半分に。浮いた時間は、経営戦略の考案など付加価値の高い業務に活用できるようになったとのことです。

参考:「IT導入補助金」を活用した業務効率化の取組事例」中小企業庁

事例2.ライオンパワー株式会社

FA・LAロボットシステムなどの開発、製造を行っている「ライオンパワー株式会社」。当社は仕事が集中したある時期、一部の従業員の残業時間が月80〜100時間を超え、若手社員の離職が目立つようになりました。

そこで、2019年頃から当社は「多能工化」を推進。部門内の全員が複数の機械を操作できるよう、従業員育成を行いました。

取り組み開始から半年ほどで、全員が部門内ほぼすべての装置の操作が可能に。残業削減への意識を高める「ポイント制」施策の効果も相まって、残業時間を半分まで減らすことに成功しました。

参考:「ライオンパワー株式会社|働き方改革特設サイトCASESTUDY」厚生労働省

事例3.クリーニング エイトドライ

長崎県に複数店舗を構える「クリーニング エイトドライ」。当社は、事業拡大を見据えた従業員の定着率向上を目指し、業務効率化に取り組みました。

なかでも効果的だったのは、POSレジシステムの導入。1顧客あたり5~8分ほどかかっていたクリーニングの受付対応時間が、約半分に。新人スタッフの養成期間も6カ月間から3カ月間にまで短縮され、業務全体の生産性が向上したとのことです。

参考:「クリーニング エイトドライ|働き方改革特設サイトCASESTUDY」厚生労働省

事例4.株式会社 宝寿園

「株式会社 宝寿園」は、自然健康食品の販売を行っている小売企業。当社は、約5万件もの注文を抱えていた頃、従来の販売管理システムに限界を感じていました。

そこで、販売管理・仕入れ・在庫管理に長けた新たなITツールを導入。さらに、指定伝票発行システムも導入し、2つのツールを連動させることで、販売管理業務と経理業務の効率化を同時に実現しました。

伝票発行業務が自動化されたことにより、作業時間は従来の約6分の1に短縮。人的ミスも減り、サービスクオリティが向上したことから、顧客数も2割ほど増加したそうです。

参考:「IT導入補助金」を活用した業務効率化の取組事例」中小企業庁

事例5.株式会社 唐沢農機サービス

農機具販売サイト「ノウキナビ」を運営する「株式会社 唐沢農機サービス」。当社は以前、農機具の専門知識が必要な電話対応業務にて、属人化が起きていました。

そこで、情報の共有化とマニュアル化を強化。部署の誰もが等しく情報・状況を把握できる仕組みを構築しました。

その結果、従業員が業務で判断に迷うことが減り、顧客対応がスピーディーに。月20時間ほどあった残業時間は8時間にまで短縮され、顧客にとっても従業員にとっても良い環境がつくられたとのことです。

参考:「株式会社唐沢農機サービス|働き方改革特設サイトCASESTUDY」厚生労働省

事例6.有限会社 奥州秋保温泉蘭亭

「有限会社 奥州秋保温泉蘭亭」は、1995年から続く宮城県の旅館。宿泊業に多い長時間労働や定着率の低さに対処するべく、当社は労働環境の整備および生産性の向上に取り組んでいます。

代表的な施策として挙げられるのは、従業員のマルチタスク化、セルフレジ導入をはじめとする業務のIT化です。改善を企画する際は「各部署に業務の洗い出しを任せる」など、積極的に従業員を巻き込んで取り組んでいます。

そのように進めた結果、従業員に問題意識・目的意識が芽生えたとのこと。社内でのコミュニケーションも活性化され、会社全体で業務効率化に取り組む文化が育まれたそうです。

参考:「有限会社奥州秋保温泉蘭亭|働き方改革特設サイトCASESTUDY」厚生労働省

業務効率化を成功させるための戦略

業務効率化を着実に成功させるには「戦略」が必要です。どのような戦略を立てるべきか、ここで4つの案をご紹介します。

戦略1.目的・目標の明確化

目的および目標が不明確だと、組織が混乱します。団結力を高めるため、そして従業員の行動を促すため、はじめに目的・目標を明確にすることが大切です。

業務効率化のゴールを決める際は、会社側と従業員側、双方の視点で考えます。「会社側の視点」とは、例えば生産性向上や利益向上、人件費の削減などです。「従業員の視点」には、業務負担の軽減や労働時間の短縮などが例として挙げられます。

「組織の生産性を高めるには、労働時間を短縮し、働きやすい環境を作る必要がある。そのためには、どの業務をどのように効率化すべきか。」というように、両方の視点を意識しながら戦略を組み立てていきましょう。

戦略2.課題の「見える化」

業務効率化の成果を出すには、根本となる原因を突き止める必要があります。そのためには正確な現状把握、つまり「見える化」が必要です。

可視化する内容は、例えば以下のような項目です。

- 業務内容

- 業務量

- 担当部署/担当者

- 担当者のスキル

- 業務の成果物

- 発生しているミスやトラブル

- 業務フロー など

業務効率低下の根本原因は、思わぬところに潜んでいる可能性があります。多角的な分析を可能にするため、詳細まで見える化しましょう。

戦略3.ターゲットの設定

あれもこれも、といっぺんに取り組もうとすると失敗しやすいです。どの部署・どの業務から改善するのか、ターゲットを絞りましょう。

優先順位の付け方として「成果の大きさ」を基準とする方法が挙げられます。業務効率化によって得られる成果が大きいほど、より早く最終目標に到達できるからです。

反対に、小規模の改善から始めるという手もあります。小さくても成果がすぐに出ることで、達成感が得られ、従業員のモチベーションアップが期待できます。状況に合わせてやり方を選びましょう。

戦略4.「改革」か「改善」か

業務効率化へのアプローチは、主に2種類あります。今の取り組み方を否定せず、仕組みや仕掛けを工夫する「改善」と、まったく新しい取り組みにチャレンジする「改革」です。

改善して効率化する方法は、日常業務での問題を解決したい場合に向いています。改革は、事業拡大など組織の成長を目的とする場合に適しています。

どのようにアプローチするか、業務効率化の目的に合わせて方向性を定めましょう。

実践的な手法・ツール選定のポイント

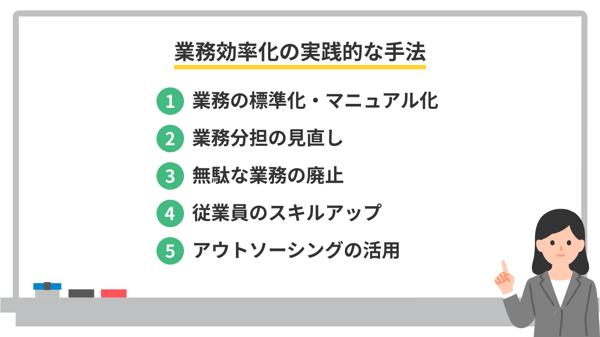

業務効率化と聞くとITツールの導入が真っ先に浮かびますが、他にもさまざまな手法があります。具体的にどのような取り組み方があるのか、5つ例を挙げてみましょう。

また、ツール選びのポイントについても解説しますので、ITツールの導入を検討している方は参考にしてみてください。

ポイント1.業務の標準化・マニュアル化

業務効率化のカギは、組織の「チームワーク」です。業務を標準化・マニュアル化することで、従業員同士が協力して効率よく遂行できるようになります。

とはいえ、すべてマニュアル化すれば良いのかというと、そうではありません。

パターン化された単純業務は、基準を設定することで標準化できます。一方、クリエイティブ性が求められる業務の標準化は、教育や仕組みの構築に時間がかかります。実現不可能ではないもののコストがかかるため、標準化・マニュアル化すべきか見極めてから取り組みましょう。

ポイント2.業務分担の見直し

業務負担の偏りは効率低下を招きます。適切に業務を分担できているかチェックが必要です。

偏りを見つけるには、やはり「見える化」が欠かせません。担当者やスキルを可視化し、負担がアンバランスになる原因を突き止めましょう。その後、業務移管の計画を立て、必要に応じてマニュアル作成や教育を行う……という流れで進めると効率的です。

ポイント3.無駄な業務の廃止

業務の効率化には、改善と改革の他「廃止」という手もあります。無駄な業務は、思い切ってやめてしまうという方法です。

廃止の見極めポイントは「利益につながるかどうか」「廃止することで支障が出るかどうか」です。利益が出ていない、もしくは少ないのであれば、廃止できないか検討してみましょう。

ポイント4.従業員のスキルアップ

業務効率が上がらない原因として、従業員のスキル不足も挙げられます。例えば、コミュニケーションスキルが低いと、ミーティングや部下育成に時間がかかります。業務に必要な専門知識が不足していれば、効率よく業務を進める方法を思いつくことなんてできないでしょう。

本人の成長を待っているだけでは変わりません。業務効率化に必要なスキルを見極め、計画的に教育しましょう。

ポイント5.アウトソーシングの活用

業務を廃止できない、改善しようにも従業員教育に時間がかかる……というときは、社外に協力を促すのもひとつの策です。

アウトソーシングの活用では、ノンコア業務を任せるのがポイント。組織のビジョンに沿った意思決定が必要な業務は、外部に任せないようにしましょう。バックオフィス業務やSNS運用など、直接利益につながらない業務にアウトソーシングを活用するのがコツです。

業務効率化のツール選定のポイント

IT化する業務の見極め

ITツールは便利ですが、どの業務をIT化すべきか見極めることが重要です。マニュアル化するときと同じく、自動化には単純作業が向いています。

一方、発想力や柔軟な判断力が求められる業務は、自動化しにくいことが多いです。ただし、アイデアの発案に必要なデータの収集・分析をコンピューターに任せることは可能です。

どの業務の何を自動化すべきか。それが可能なのは、どのツールか。このように考えるのがポイントです。

ツール同士の連携

近年は、ひとつの組織でいくつものツールを使うといったことも珍しくありません。その際、ツールとツールの連携がうまくいかないと、かえって仕事が増える可能性があります。

例えば、データ収集ツールAと、分析・共有ツールBを使う場合、2つが連携できていないと「入力作業」が必要になります。効率化するつもりが、逆に作業が増えることになるのです。

そのような場合は、ツール同士をつなぐ「中間処理ツール」を設置することで、入力作業や処理の手間を省けます。利用シーンとフローを考えてツールを選ぶことが大切です。

業務効率化で直面る課題

業務効率化の取り組みが滞りなく進む、なんてことは稀です。いざ実行に移そうとすると、さまざまな問題が発生します。

具体的にどのようなことが起こりうるのか、よくある3つの課題をご紹介します。

現場の取り組みに消極的

目的もメリットも説明したのに、現場の従業員が全く乗り気じゃない、なかなか行動してくれない……という経験はないでしょうか。業務効率化の取り組みにおいても、このようなことが起こる可能性があります。

従業員が積極的に取り組めない理由はさまざまです。

- 業務の無駄を指摘するのが怖い

- 周りの目が気になる

- 意見を言語化できない

- 問題に気づいていない

- 意見を言っても意味がないと思っている

- 自分の負担が増えるのではないかと思っている など

企画・指示する側と、指示される側の認識がズレるのは当然とも言えます。しかし、実行者である現場の従業員にモチベーションがないと、計画を立てても実現しないでしょう。

抵抗勢力が現れる

新しいことに取り組む際は「抵抗勢力」が現れるものです。抵抗勢力とは、例えば以下のような特徴を持つ人を指します。

- 相手(上司)の考えを認めたくない、自分の考えを通したい

- ネガティブなことを周囲に言う

- 新しいことには否定したくなる

- 自分には関係ないと思っている など

肯定的な従業員も、このような抵抗勢力に飲まれる恐れがあります。次第に全体の士気が下がり、失敗する可能性が高くなるでしょう。

取り組みが長く続かない

業務効率化では、一時的に業務が増えることもあります。新しいやり方に慣れないうちは、かえって時間がかかるものです。

思うような成果も出ず、負担も増えるとなれば、継続させることが難しくなります。元の取り組み方に戻ってしまい、施策が成功したのか失敗したのかさえわからない……といったことになりかねないでしょう。

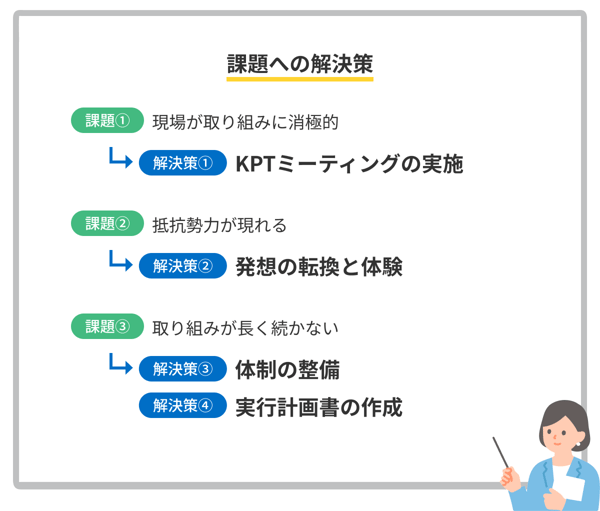

課題への解決策

では、どうすればこれらの課題を乗り越えることができるのでしょうか。主な4つの解決策をご紹介します。

KPTミーティングの実施

現場が消極的になる主な原因は、コミュニケーション不足です。指示する側とされる側が、互いに「相手は何が問題だと考えているのか」「何を重要な課題と考えているのか」がわからないので足並みが揃わないのです。

そこで勧められるのが、ミーティングの実施です。『業務改善の問題地図』と言う書籍にて以下の事例が紹介されています。

乗り換え案内サービス『駅すぱあと』を展開している、株式会社ヴァル研究所(本社:東京都杉並区)は、「KPT」(ケーピーティー、またはケプト)を全部門で採用。朝礼やチームミーティングで、メンバーが気づいた問題や課題を言語化、および改善検討や改善活動をして、ふりかえりを習慣化しています。

引用元:沢渡あまね+元山文菜(2020)『業務改善の問題地図 ~「で、どこから変える?」~ 進まない、続かない、だれトク改善ごっこ』株式会社技術評論社

Kは「Keep(今後も続けること)」、P「Problem(問題点、新たな課題)」、Tは「Try(試してみたいこと)」です。これらを付箋に書き出し、ホワイトボードなどに張り出します。そうすることで意見が可視化され、すれ違いを解消できます。ぜひ定例ミーティングや朝礼に取り入れてみましょう。

発想の転換と体験

新しいことに対して抵抗感を抱くのは、「メリット・利益」よりも「不安・不満」が上回っているから。それを解消するため、発想を変えさせる必要があります。

発想の転換には「体験」が効果的です。社外研修やセミナーに参加し、新たな価値観に触れることで、考え方が変わることがあります。他社や他部署を見学できる機会を設けられれば、なお良いでしょう。

人の価値観を変えるのは簡単ではありません。しかし、成功体験を積み重ねることで変わる可能性は十分にあるので、粘り強く取り組みましょう。

体制の整備

取り組みが長く続かないのは「誰が何をやるのか」が曖昧だからです。誰かがやるだろう、自分には関係ないという考えが、思考と行動をストップさせます。

そのため、役割分担と責任を明確にする必要があります。下記の図のように、実行メンバー、メンバーをまとめるリーダー、全体の指揮をとるリーダー、各部門・部署と経営層をつなぐ推進チームを設置すると円滑に進められます。

参考:「沢渡あまね+元山文菜(2020)『業務改善の問題地図 ~「で、どこから変える?」~ 進まない、続かない、だれトク改善ごっこ』株式会社技術評論社」を参考に弊社で図を作成

体制構築後は可視化、共有し、それぞれの「自分がやるべきこと」を理解してもらいましょう。

実行計画書の作成

行動を継続させるには、具体的な行動計画も必要です。実行計画書を作成し、誰が、いつ、何をやるのかをさらに明確にしましょう。

実行計画書には、以下のような項目を記載します。

- 取り組みのテーマ

- 方針

- 目標

- 活動内容

- スケジュール

- 担当者 など

実行メンバーが「迷う」余地をなくすのが、行動を促すポイントです。

業務効率化の成果をどう測るか

成果を把握するには具体的な指標が必要です。指標を定めることで、取り組みが失敗したのか成功したのか、次に何を改善すべきか判断できるようになります。

業務効率化の成果は「定例指標」と「定性指標」の2つで測定するのが一般的です。詳しく見ていきましょう。

定量指標(工数・時間削減など)

業務効率化における「定量指標」とは、数値や量で業務の効率性を測る指標のこと。例えば、以下のような定量指標があります。

- 作業工数

- 作業時間

- 人的コスト

- ミスの発生件数 など

「作業時間」を指標として設定した場合、同じ作業量をより少ない時間でこなすことができれば、業務効率が上がったと言えます。「人的コスト」の場合は、同じ作業時間、同じ作業量を”少ない人数で”遂行できれば成功したと判断できます。

「ミスの発生件数」が減った場合は、効率よく質の高い業務を遂行できている、と認められます。成果を明確に、簡潔に、客観的に評価できるのがメリットです。

定性指標(満足度・心理的安全性)

業務効率を数値で表せないときは「定性指標」を活用します。定性指標は「個人が感じている効果」を表す指標です。

例えば、以下のような指標です。

- 従業員満足度

- 心理的安全性 など

従業員満足度が上がった場合、従業員がストレスなく取り組めている、つまり業務効率が上がったと言えます。チーム内の「コミュニケーションが活発になった」「互いに助け合って取り組むようになった」など、心理的安全性が改善された場合も、取り組みの効果が現れていると判断できます。

定量指標とは違って、定性指標は「人によって受け取り方が変わりやすい」という点に注意が必要です。KPI目標などに活用する際は、具体的に表すことを意識しましょう。

分析結果のフィードバック活用

指標は、取り組みの進捗と成果を測るためのもの。設定すること、測定することがゴールではありません。

測定結果を見て、作業時間をさらに短くすべきなのか、なぜ目標のミス削減数に届かなかったのか、「指標を分析に活用」することが大切です。そして、次のアクションにつなげます。

また、結果を従業員に伝えることも重要です。自分たちの努力が「どのような結果を生んだのか」が明確になることで、従業員のモチベーションが上がります。ミーティングなど、分析結果について話し合う場を設けましょう。

今後の効率化トレンド

近年の業務効率化にはITツールの活用が欠かせません。キーワードとなる「DX」「AI」「RPA」についてチェックしておきましょう。

業務のDX化

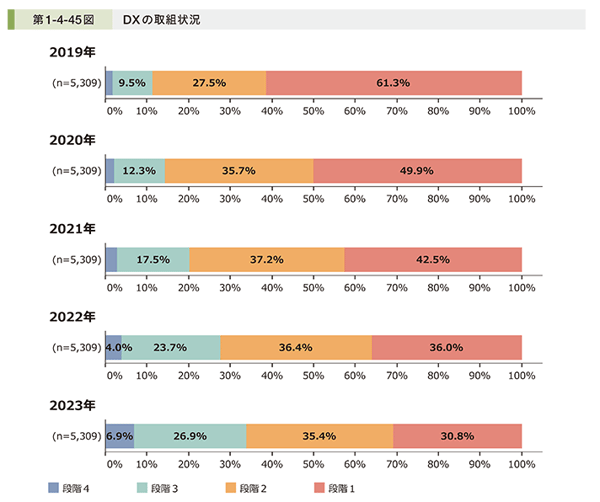

最近では、中小企業でも業務のDX化が進められています。中小企業庁の資料によると、2019年の時点では「デジタル化が図られていない状態」の企業は60%を超えていましたが、2023年には約30%にとどまっています。

引用元:「2024年版 中小企業白書」中小企業庁

当資料にて代表的な取り組みとして挙げられたのは「書類の電子化、ペーパーレス化」「自社ホームページの作成」「コミュニケーションツールの活用」です。大掛かりなDX化にはコストがかかりますが、一部をデジタル化するだけでも業務効率化の効果が期待できるでしょう。

AIの活用

生成AIの登場により、非エンジニアでも手軽にAIを利用できる時代になりました。AIでできることは数多く、中小企業でも使い方次第でさまざまな業務を効率化できます。

AIを活用したマニュアル作成、書類作成の他、最近ではAIを使ったデータ分析もメジャーになりつつあります。人事採用や人材配置など「意思決定の効率化」に役立てられています。

無料で使えるAIツールも開発されているので、試しに取り入れてみるのも良いでしょう。

RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の導入

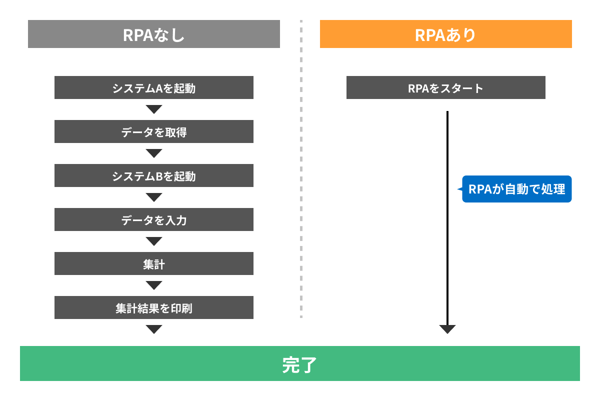

RPAとは「定型的な作業を自動化するツール」のこと。専門知識がなくても使えるツールとして、いま注目を浴びています。

RPAは、複数のソフトウェアを使った一連の業務を自動化できるのがメリット。ルーティーン化された「単純だが面倒」な作業をまとめてRPAに処理させることができます。売上集計や請求書の発行、人事評価管理などの業務を効率化できるでしょう。

まとめ

業務効率化には終わりがありません。もう他に打つ手がない、と行き詰まることも多々あります。

そのようなときは「視点を変える」ことが大切です。新たな価値観に触れることで、思考に柔軟性が生まれ、アイデアが閃きやすくなります。今回ご紹介した企業事例や改善方法が、そのきっかけとなれば幸いです。