業務フロー図の書き方5ステップとわかりやすく作成するポイントを解説!

業務フロー図は、業務の流れを視覚的に整理・共有するうえで欠かせないツールです。

しかし、初めて作成する場合には、どこから手をつければよいか迷ってしまうこともあるでしょう。

そこで本記事では、業務フロー図の基本から書き方、作成のステップやポイントまで、初心者の方にも分かるよう丁寧に解説いたします。使いやすいテンプレートやツール情報まで、幅広くご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

業務フロー図とは

業務フロー図とは、業務の手順や処理の流れを図式化して表現したものです。

図の中には、処理の開始点や終了点、作業内容、分岐条件などが記号を使って整理されており、一目で業務全体の流れを把握できるようになっています。たとえば、ある商品の注文処理を例に取ると、「注文受付→在庫確認→出荷→請求書発行→完了」といった一連の処理が、図として可視化されるイメージです。

なぜこのような図が必要なのかというと、言葉だけで業務を説明するよりも圧倒的に分かりやすく、関係者全員の理解度を高めやすいからです。とくに複数の部門や担当者が関わる業務では、「誰が、どのタイミングで、何をするのか」が明確になっていないと、作業の漏れや重複が発生してしまうリスクがあります。その点、業務フロー図を使えば、役割分担や処理の順番が一目で分かり、チーム全体で足並みを揃えることができるのです。

業務フロー図を作成する目的

業務フロー図には、単に業務を整理する以上の多くの目的があります。そこでここからは、それぞれの目的についてくわしく見ていきましょう。

業務を「見える化」して属人化を防ぐ

業務フロー図は、属人化の防止に非常に有効です。誰が・何を・どの順番で行うのかを「見える化」することで、業務が特定の個人に依存してしまう、いわゆる“属人化”を防ぐことができます。

たとえば、経理処理や営業事務などが一部のベテラン社員だけに任されている場合、その人が休暇を取ると業務が滞るリスクが高まりますね。しかし、業務フロー図を事前に整備しておけば、代わりに別の人が対応でき、業務を問題なく進めることができます。すると、結果として業務の安定性は高まり、チーム全体の生産性向上にもつながるでしょう。

なお、属人化に関してよりくわしく知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

■参考記事はこちら

属人化とは?何が悪いのか、もたらすデメリット、原因、対策方法をわかりやすく解説!

無駄や重複した作業を洗い出し、業務改善につなげる

業務フロー図は、業務プロセスを客観的に俯瞰するためのツールでもあります。図に落とし込む過程で、「この処理、別の部署でもやってない?」「この確認作業、本当に必要かな?」といったムダや重複箇所が見えてくることは、決して少なくありません。

たとえば、申請書類を3人がチェックしている工程があれば、責任分担を見直して2人にすることで、効率化が図れます。また、似たような報告作業が複数部門で二重に行われているケースでは、内容を統合することで手間を減らすことができるでしょう。

このように、業務フロー図を作成することで、業務改善につなげやすくなるのです。なお、職場のムダをなくして業務改善につなげる方法については、以下の記事でよりくわしく解説しています。ぜひ参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

職場のムダをなくして業務改善!よくある無駄な作業の例や見つけ方をまとめて解説

引き継ぎ・マニュアル作成を効率化する

業務フロー図は、引き継ぎやマニュアル作成の基本資料としても活用できます。業務内容が図で整理されていることで、文字だけの説明よりも直感的に理解しやすく、新人教育やOJTにも活用しやすいのです。

とくに、業務マニュアルでフロー図を併用することで、文章だけでは伝わりにくい処理の順序や判断の分岐を明確にでき、新人でも短時間で理解しやすくなります。引き継ぎの質が安定するため、業務の属人化を防ぎ、ミスの低減にもつながるでしょう。

なお、業務マニュアルにフローチャートを活用する方法については以下の記事でくわしく解説しております。ぜひ参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

業務マニュアルにフローチャートを活用する意味とは?わかりやすい業務フローの作り方について解説!

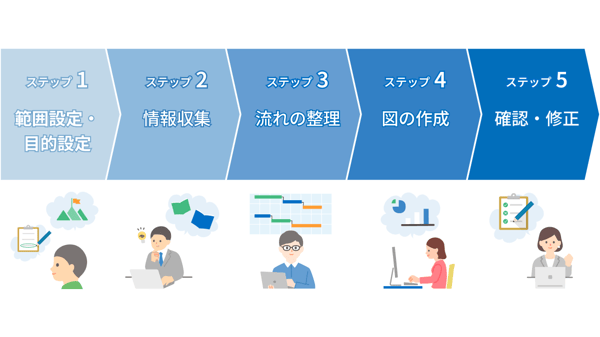

業務フロー図の書き方5ステップ

ではここからは、具体的に業務フロー図の書き方を見ていきましょう。大きく5つのステップに分けてご紹介します。

ステップ1.対象業務の範囲と目的を明確にする

まずは、「どの業務を図にするか」と「何のために作るか」を明確にしていきましょう。

はじめから業務全体を図にしようとすると、情報が膨大になりすぎて見づらくなってしまいます。そのため、請求処理・入社手続き・問い合わせ対応など、1つのテーマに絞って始めるのがポイントです。

また、あわせてフロー図を作成する目的も明確にしましょう。目的によって図の構成や詳細度が変わるため、「業務の標準化が目的なのか」「引き継ぎ資料として使うのか」を整理しておくことが大切です。

ステップ2.関係者から情報を集める

次に、業務に関わるメンバーや部署でのヒアリングを行い、フロー図の作成に必要な情報を集めていきます。下記の内容を参考に、関係者にヒアリングをおこなっていきましょう。

<フロー図の作成における必要情報の例>

- 各業務の開始条件・終了条件

- 担当者(部署・役職など)

- 使用するツールやシステム

- 判断ポイント(分岐条件)

- 関連する書類や申請フォーム

- 他部署との連携や承認フロー

- 業務にかかるおおよその時間

またこのとき、ヒアリングのなかで、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」がないか、あるいは改善したいと日頃感じている事がないか、意見の吸い上げを行うとよいでしょう。こうすることで、業務フローを見直すよいきっかけになりますよ。

ステップ3.業務の流れを洗い出し、整理する

関係者からのヒアリングで得た情報をもとに、業務の流れを時系列で整理していきましょう。はじめに、業務全体の「大まかな流れ」をつくり、その後で細かい作業や判断ポイントを一つひとつ分解・整理していくのがポイントです。

また、フローは、開始から終了まで一直線に進むとは限りません。途中でチェックが必要になったり、条件によって分岐したりする場合もあるでしょう。そうした分岐点やループ処理を丁寧に拾い上げることで、後のフローチャート作成がスムーズになります。

そしてこの段階では、紙やホワイトボード、付箋などを活用し、フロー全体を「見える化」することを意識しましょう。まだ図として整える必要はありませんので、情報のモレやダブりがないかを確認しながら、業務の全体像を丁寧に書き起こしていくことが大切です。

ステップ4.フローチャート記号で図に落とし込む

業務の流れが整理できたら、いよいよフローチャート記号を使って図にしていきます。具体的には、「業務の開始・終了」「処理の内容」「判断の分岐」などを、共通の図記号を用いて整理していきます。

くわしくは後述しますが、「開始・終了」には楕円の端子、「作業・処理」には四角形、「判断」にはひし形を使うのが一般的なルールです。こうした記号を使うことで、見る人が直感的に理解しやすくなります。

また、図を作成する際は、レイアウトにも気を配りましょう。左上から右下に向かって流れるように配置したり、必要に応じて色分けや凡例を加えることで、より伝わりやすいフロー図になりますよ。

なお、以下の記事では、フロー図の書き方を具体例を用いて紹介しております。実際にフロー図を書く際のイメージづくりのためにも、ぜひご覧ください。

■参考記事はこちら

フローチャート作成の参考例!5種類の書き方をわかりやすくご紹介!

ステップ5.関係者と確認・修正を行い完成させる

フローチャートが一通り完成したら、最後に内容の確認を行っていきましょう。

ここでの目的は、業務の実態と図の内容が正しく一致しているかを検証することです。実際の業務現場では、日々の運用を重ねながら少しずつフローが変化していくことも珍しくありません。そのため、現場目線のチェックは必ず行うようにしてください。

また、図を見ながら「この処理、本当に必要かな?」「このチェック、もっと簡略化できないかな?」といった改善点が見つかることもあるでしょう。そのような時は、フローを見直す貴重な機会だと捉え、積極的に修正を検討していくとよいと思います。

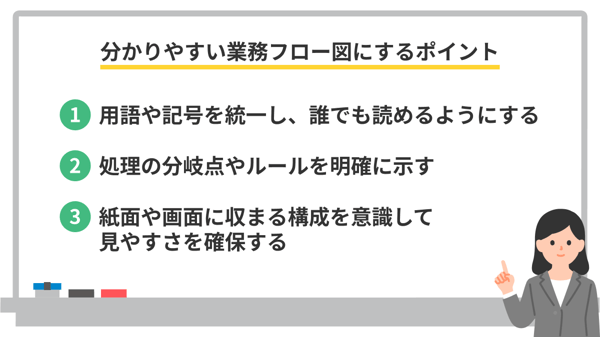

分かりやすい業務フロー図にするポイント

業務フロー図は、ただ作れば良いというものではなく、見る人が一目で理解できることが大切です。そのためには、用語や記号の使い方、ルールの明確化、図の見やすさなど、いくつか意識したいポイントがありますのでご紹介いたします。

用語や記号を統一し、誰でも読めるようにする

業務フロー図を複数人で共有・利用する場合、用語や記号の使い方がバラバラだと混乱のもとになります。

たとえば「確認」「チェック」「審査」など、ニュアンスが似ていても意味が異なる言葉は、図中では同一の表現にそろえたほうが伝わりやすくなるでしょう。記号も、「判断はひし形」「開始・終了は楕円」といったように、JIS規格などの標準的なルールに沿って統一することで、誰が見ても読み解きやすい図になります。

処理の分岐点やルールを明確に示す

業務には「条件によって処理が分かれる」ポイントが必ず存在しますが、こうした判断や分岐の場面を“なんとなく”で書いてしまうと、実際の運用で混乱をまねく原因になりかねません。

たとえば「条件Aの場合は申請へ進む/それ以外は保留」といったルールがあるなら、ひし形の判断記号を使ってその条件を明確に示しましょう。選択肢や矢印の向きも整理されていると、読み手が迷わずに流れを追えるようになります。

あいまいな言葉や抽象的な判断基準は避け、誰が見ても同じように解釈できる表現を心がけましょう。

紙面や画面に収まる構成を意識して見やすさを確保する

せっかく丁寧に作った業務フロー図でも、図が縦横に広がりすぎて読みづらくなってしまっては本末転倒です。とくに印刷する場合や、資料に添付するケースでは「1ページで全体が見えること」を意識するとよいでしょう。

また、必要に応じて処理をグルーピングしたり、サブフローに分けたりすることでも、情報量を抑えながらフロー全体をコンパクトにまとめることができます。さらには、余白をしっかり取り、処理ごとのブロックにスペースを持たせることで、視認性を高めることもできますよ。

なお、業務フロー図を作成するコツをよりくわしく知りたい方は、以下の記事が参考になります。見やすくて分かりやすいフロー図の条件や、作成時の注意点をくわしく解説しています。

■参考記事はこちら

フローチャート作成のコツとは?エクセル形式のテンプレート活用方法を解説!

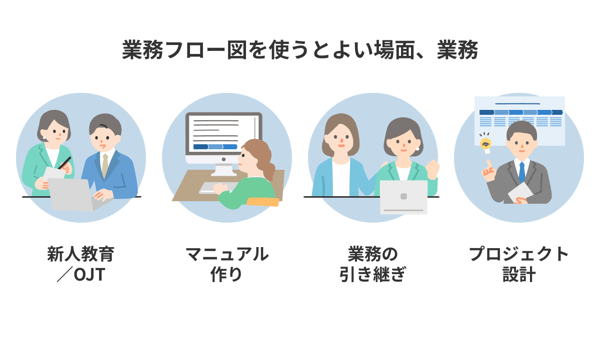

業務フロー図を使うとよい場面、業務

業務フロー図はあらゆる業務に役立ちますが、とくに効果を発揮するシーンがあります。そこでここからは、実際に業務フロー図が効果的に使われる代表的なシーンを紹介します。

新人教育やOJTにおける業務内容の可視化

業務フロー図は、新人教育やOJTなど「業務の全体像がつかみにくい状況」で強みを発揮します。

たとえば、「作業のやり方は教わったけど、全体の流れが見えず、いつ何をすればいいのか分からなかった……」「いろいろと教わったけど、内容を整理しきれず、十分に理解が追い付かなかった……」このような経験が、みなさんにもあるのではないでしょうか。

しかしこのような時でも、業務フロー図があれば、業務の全体像と流れがひと目で把握できるため、新人が迷わず業務を理解しやすくなります。指導者側にとっても説明の手間が減るうえに、教育の質を保ちやすくなりますね。

マニュアル整備や業務引き継ぎでの手順共有

マニュアル整備や業務引き継ぎでは、「細かい手順は書いてあるのに、業務の流れがつかみにくい」と感じることが多くあります。作業をしながら、「結局、この作業のあとは何をするんだっけ?」「イレギュラー対応って、どのタイミングで入るんだっけ?」と戸惑った経験はないでしょうか。

こうしたときでも、業務フロー図があれば、各作業のつながりや分岐点が明確に見えるため、全体の流れを視覚的に理解できます。文章だけでは伝えきれない部分を補い、スムーズな引き継ぎやマニュアル運用に役立つのです。

とくに異動・退職などで引き継ぎが必要な場面では、フロー図があることで業務の背景や判断基準が一目で分かり、混乱やミスの防止に役立つでしょう。

新規プロジェクト立ち上げ時の業務工程設計

新しいプロジェクトを立ち上げるときは、「誰が・いつ・何をすべきか」が曖昧になりがちで、業務の設計に時間がかかってしまうことがあります。「初動はうまくいったけど、途中から連携ミスがでてきた」「納期直前に、業務の抜け漏れに気づいた……」このような経験をされた方もいるのではないでしょうか。

こうした場面でも、業務フロー図があれば、工程や役割分担を事前に可視化し、関係者間で共通認識を持ったうえでスタートすることができます。また、プロジェクト全体の流れを整理しながら進めることで、プロジェクトの計画性と実行力を保ちやすくなるでしょう。

業務フロー図の無料テンプレート配布中!

「業務フロー図を作りたいけれど、ゼロからは大変……」そんな方に向けて、すぐに使える無料テンプレートをご用意しました。テンプレートの活用方法はもちろん、使用する記号の紹介や、参考事例も含んでおります。

パワーポイントとエクセルの両方に対応しており、多くの方にご活用いただきやすくなっておりますので、ぜひ下部リンクよりダウンロードください。

なお、以下の記事では、パワーポイントを使ったフロー図の作成方法や、そのポイントをくわしく解説しています。パワーポイントで作成を検討している方は、ぜひ参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

パワーポイントを活用したフローチャートの作り方とは?具体的な手順まで解説!(無料テンプレート付き)

<テンプレートの使い方>フローチャートの構成記号

業務フロー図を作成する際には、基本的なフローチャート記号の使い方を理解しておく必要があります。記号の意味が曖昧なままだと、図を見た人の解釈にズレが生じる可能性があるためです。そこでここでは、図中で使用する代表的な記号とその役割を、簡単に表でまとめました。

フローチャートの記述方式はいくつかありますが、今回はそのなかでも代表的な「JIS規格」で定義されている記述方式をもとにご紹介しています。

|

役割 |

記号 |

内容 |

|

開始/終了 |

|

業務の開始点または終了点を示す |

|

処理 |

|

作業や処理を行う工程を表す |

|

判断 |

|

条件による分岐や判断を示す |

|

線、矢印 |

|

処理の流れや順序を示す |

|

準備 |

|

事前に必要な準備作業を表す |

|

手作業 |

|

人の手によって行う作業を表す |

|

書類 |

|

書類の作成や処理を表す |

|

破線 |

|

補足的な流れや関係を示す |

|

省略 |

|

処理の一部を省略していることを示す |

なお、記号についてよりくわしく知りたい方は、以下の記事を参考にご覧ください。記号の説明はもちろん、フローチャートの紹介や使い方まで、具体例を交えながらくわしく解説しています。

■参考記事はこちら

フローチャートでよく使用される記号とは?意味や使い方を徹底解説!

まとめ

業務の流れを図にして見える化する「業務フロー図」。

今回はその基本的な概要から、作成の目的、書き方のステップ、見やすく仕上げるためのポイント、さらには活用シーンやテンプレートの使い方まで、幅広くご紹介しました。

業務フロー図は、用途や対象業務に応じてさまざまな作り方がありますが、共通して大切なのは、目的に合った形式で、誰にでも伝わる図を書くことです。

「どう作り始めればいいか分からない…」「もっと分かりやすく仕上げたい…」と感じるかもしれませんが、そんなときは、ぜひ本記事を読み返してみてください。無料テンプレートも活用しながら、貴社の業務整理や改善にお役立ていただければ幸いです。