キャリアオーナーシップとは?定義・メリット・実践事例まで徹底解説

従来の雇用慣行が変化し、キャリアは「会社任せ」から「自分で築くもの」へとシフトしています。こうした時代に注目されているのが「キャリアオーナーシップ」です。

これは社員が自分のキャリアを主体的に捉え、考え、行動することで、個人だけでなく企業の成長や競争力強化にもつながる重要な考え方です。

本記事ではキャリアオーナーシップの定義、キャリア自律との違い、注目される背景や企業へのメリット・課題、実践ステップまでわかりやすく解説します。

キャリアオーナーシップとは?

キャリアオーナーシップは、自分のキャリアを主体的に築いていく考え方です。まずは、キャリアオーナーシップの意味を整理し、キャリア自律との違いを確認していきましょう。

経済産業省が示すキャリアオーナーシップの定義

経済産業省はキャリアオーナーシップを、以下2つの視点から表現しています。

個人一人ひとりが「自らのキャリアはどうありたいか、如何に自己実現したいか」を意識し、納得のいくキャリアを築くための行動をとっていくこと

個人が自らの問題意識を持ち、学び、働くことを通じて、自らの「羅針盤」をもってキャリアを構築していくこと

そしてこの2つの説明から分かるのは、キャリアオーナーシップは単なるスキル習得ではなく、主体的な「意識」と「行動」を通じて人生全体をデザインする姿勢が重要だということです。

「キャリア自律」との違い

キャリアオーナーシップと似た概念に「キャリア自律」があります。両者はしばしば混同されますが、焦点の置き方に違いがあります。

- キャリア自律:キャリアをどう設計するかを考える力

- キャリアオーナーシップ:設計したキャリアを自分ごととして行動に移す姿勢

たとえば「マーケティング分野で専門性を高めたい」と考えるのはキャリア自律です。それに対して「資格を取得する」「新規プロジェクトに参加する」といった行動に踏み出すのがキャリアオーナーシップです。

つまり、キャリア自律が“将来の地図を描く力”だとすれば、キャリアオーナーシップは“実際に歩み始める力”と表現できます。企業はこの両方を支援することで、人材の成長を効果的に後押しできるのです。

キャリアオーナーシップが注目される背景

キャリアオーナーシップが広く語られるようになったのは、社会や働き方の変化が大きな要因です。ここでは、その背景を3つの視点から整理します。

働き方の多様化とジョブ型雇用の広がり

かつて日本の雇用は「終身雇用」や「年功序列」が当たり前であり、長期勤続による昇進や、会社によるキャリアの保証が期待できる時代でした。しかし現在は、転職や副業、フリーランスなど多様な働き方が定着し、企業と個人の関係性は大きく変わっています。

特に、近年注目されている「ジョブ型雇用」は「仕事に人を合わせる」という発想が主流であり、従来のように一つの会社に在籍し続けるだけでは、必ずしもキャリア形成には結びつきません。自ら役割や働き方を選び取り、キャリアを主体的に設計する重要性が、一層高まっています。

この変化は若手世代だけでなく、中堅社員や管理職にとっても、自分自身のキャリアを見つめ直し、主体的に行動することが求められる重要な課題となっています。

テクノロジーの進化による職務内容の変化

AIやデジタル技術の進化によって、業務の在り方は大きく変わりつつあります。従来、人手による事務処理やルーチンワークの多くが自動化され、今後人が担うべき役割は「企画」「創造」「調整」といった、より高度かつ柔軟な対応が求められる領域へとシフトしています。

この変化の中で、社員一人ひとりが「自分に求められるスキルは何か」「将来どの分野で力を発揮したいか」と主体的に考える傾向が強まっています。従来のように会社から与えられる業務や指示だけを待つ姿勢では、変化の波に取り残されてしまうリスクが高まっているのが現状です。

こうした背景から、テクノロジーが進化し続ける時代において、キャリアオーナーシップを持つことがこれまで以上に重要なポイントとなっています。

働く人の価値観やキャリア観の変化

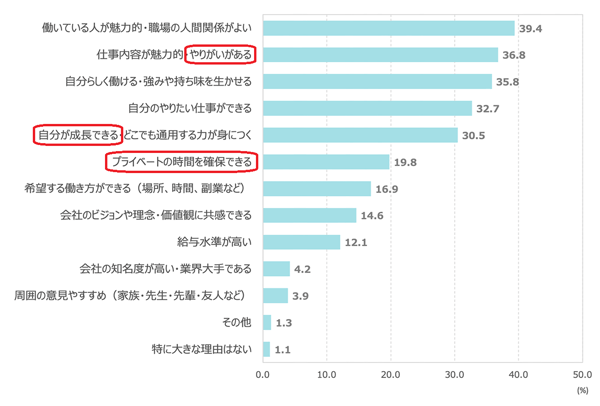

近年の労働者は、給与や肩書きだけでなく「やりがい」「成長実感」「ワークライフバランス」などを重視する傾向が強まっています。とくに若手社員の間では「自分らしく働きたい」「社会に貢献したい」といった価値観が顕著です。

実際に、リクルートマネジメントソリューションズが近年実施した調査では、就職先の会社を選ぶうえで重視したポイントについて、やりがいや自己成長、プライベートといったワードが上位に並びました。

しかし、企業側の制度や文化が従来型のままでは、この価値観の変化に対応することはできません。結果的に、社員のモチベーション低下や離職につながるケースもしばしば見受けられます。

この点キャリアオーナーシップは、こうした価値観の変化に対応するための考え方であり、自分のキャリアを“自分ごと”として捉えることで、会社任せではなく、自分の意志で働き方を選び取れるようになります。これは社員にとっても、組織にとってもプラスに働く考え方といえるでしょう。

Q:あなたが就職先の会社を選ぶうえで重視していたものは何ですか?

「新入社員意識調査2025」の分析結果を発表|人材育成・研修のリクルートマネジメントソリューションズ

キャリアオーナーシップを持つ4つのメリット

キャリアオーナーシップを推進すると、個人だけでなく企業にとっても大きなメリットがあります。大きく4つのメリットにわけて解説します。

メリット1.生産性の向上と業務効率化

社員が自発的にキャリアを考え始めると、仕事への責任感や集中力が高まり、結果として業務の効率化や生産性向上を実現しやすくなります。

たとえば、自分の強みを理解し、それを業務に活かせる社員は、無駄な工程を減らし、成果に至るまでのスピードを高めることができます。

また、「このスキルを磨きたい」と積極的に学びに取り組むことで、新たな知識やスキルを柔軟に身につけ、現場へ還元していく動きも促されます。

このように、キャリアオーナーシップのある社員が増えることで、職場の日常的な業務改善や生産性向上が自然に生まれる効果が期待できます。

メリット2.社員エンゲージメントの向上による離職防止

キャリアを“自分ごと”として考える社員は、会社に対しても主体的に関わろうとします。その結果、エンゲージメント(仕事や組織への愛着)が高まり、離職の抑止につながります。

とくに、「キャリア面談」や「1on1ミーティング」などを導入した企業では、社員が自分のキャリアを話しやすくなり、上司との信頼関係も強化されやすくなるでしょう。信頼関係が築かれることで、社員は長期的に働く意欲を持ちやすくなり、結果的に人材の定着率が向上するのです。

なお、以下の参考記事では、従業員エンゲージメントを向上させるための具体的な施策について紹介しています。企業事例や、施策の成功率を上げるポイントなどもご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。

■参考記事はこちら

従業員エンゲージメント向上に効果的な施策10選!具体的な企業事例も紹介

メリット3.自発的なスキル習得による競争力強化

キャリアオーナーシップを持つ社員は、自ら必要なスキルを見極めて学びに取り組みます。これにより企業は、環境変化に強い人材を育てることができます。

たとえば、IT・AI分野の進化が速い現在では、新しいツールやシステムを積極的に学ぶ人材が必要不可欠でしょう。この点、キャリアオーナーシップを持つ社員は「将来の市場価値を高めたい」という思いから、自発的にリスキリング(学び直し)に取り組み、結果的として企業の競争力を押し上げる力になるのです。

なお、リスキリングについてより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。基本的な言葉の意味から、実施方法、国内外の具体的な事例などを解説しています。

■参考記事はこちら

リスキリングとは?意味・注目されている背景・ステップと注意点など、事例を交えてわかりやすく解説!

メリット4.優秀な人材の採用・定着につながる

キャリアオーナーシップを尊重する企業文化は、採用活動にもポジティブな影響を与えます。求職者は「自分のキャリアを大切にしてくれる会社」として魅力を感じやすく、入社後もモチベーションを維持しやすいのです。

また、社内でキャリアオーナーシップが根づいていると、既存社員も成長実感を得られるため、転職による流出を防ぐことができます。結果として「優秀な人材が集まり、長く働き続ける会社」へとつながるのです。

キャリアオーナーシップを持つ3つのデメリット

キャリアオーナーシップは多くのメリットをもたらしますが、課題やデメリットも存在します。大きく3つにわけて解説します。

デメリット1.自己管理や意思決定の負担が増える

キャリアを“自分ごと”として捉えることは、同時に「自ら選択する責任」を持つことでもあります。

そのため、今後の進路をどのように描くべきか迷ったり、自ら意思決定しなければならないというプレッシャーを感じる場面が出てくることも珍しくありません。

たとえば「どのスキルを磨くか」「転職を選択すべきか、それとも社内で新たな挑戦を続けるべきか」など、キャリアに関する判断は決して簡単なものではありません。

さらに、サポートや相談の体制が不十分な場合、自分が描きたいキャリア像が明確にイメージできず、結果的に不安やストレスを抱えてしまうリスクも高まります。

デメリット2.企業方針とのミスマッチが起こる可能性がある

社員が主体的にキャリアを考えることは素晴らしいことですが、一方で、企業が求める方向性とずれが生じる可能性も否めません。

具体例で考えてみましょう。たとえば、会社は営業力の強化を目指しているのに、社員本人は研究開発に専念したいと考えている場合、双方の方向性がかみ合わず、本人のモチベーション低下や組織への不満につながる恐れがあります。

このようなミスマッチは、放置すると不満や離職の原因につながります。企業がキャリアオーナーシップを推進する際には、キャリア面談や1on1を通じて本人の希望と組織の方向性をすり合わせることが不可欠でしょう。

デメリット3.成果へのプレッシャーを感じやすくなる

キャリアオーナーシップを持つと、自己成長や成果を意識しやすくなります。これは当然プラスの効果でもありますが、同時に「常に結果を出さなければならない」という心理的負担を生む可能性を含んでいるということでもあります。

とくに若手社員やキャリア初期の人材は、目標設定が高すぎると挫折感を抱きやすいものです。そのため企業側は「成長プロセスを評価する」「失敗も学びと捉える」といった仕組みや企業文化を整えることが重要でしょう。

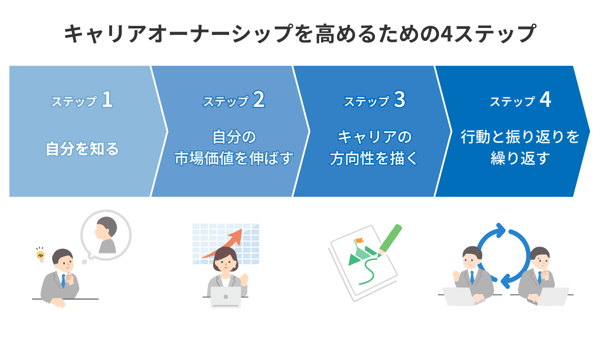

キャリアオーナーシップを高めるための4ステップ

キャリアオーナーシップを高めるためには、日々の業務や成長機会を「自分ごと」として捉え、計画と振り返りを繰り返すことが重要です。また、キャリアオーナーシップを社員に浸透させるには、企業側での仕組みづくりも欠かせません。そこでここからは、自律的人材を育成し、現場で成長を後押しするための4つのステップを紹介します。

ステップ1.自分を知る

キャリアを自分ごとにするための最初の一歩は、自己理解です。多くの人は日常業務に追われ、自分の強みや価値観をじっくり考える時間を取れていません。だからこそ、振り返りの時間を意識的に設けることが大切です。

たとえば、過去の仕事で「楽しかった瞬間」や「ストレスを感じた場面」を思い出してみましょう。そこには、一人ひとりの価値観や強みが表れているものです。

<自己理解のポイント>

- やりがいを感じた業務=強みが活かせる領域

- 苦手でストレスを感じた業務=避けるべきテーマや課題

このように「自分は何が得意か」「どんなときにやりがいを感じるか」を整理することで、キャリアの軸が少しずつ明確になるだけでなく、自分の強みや課題が浮かび上がり、次のキャリア選択にもつながりやすくなるでしょう。

ステップ2.自分の市場価値を伸ばす

自己理解の次に必要なのは「市場価値」を高める取り組みです。市場価値とは、社内外でどれだけ必要とされる人材かを示すもの。これは特別なことではなく、日常の延長でつくることができます。

たとえば、企業が積極的に下記のような機会を提供することが、キャリアオーナーシップの定着につながります。大切なのは「やらされ感」ではなく、自分の意思で学びを選び取ることです。その積み重ねが、未来のキャリアの選択肢を広げてくれるでしょう。

<キャリアオーナーシップの定着に効果的な施策例>

- 社内研修やeラーニングを整備し、学び直し(リスキリング)の場を用意する

- プロジェクトへの立候補制度や社内公募制度を導入し、挑戦できる環境をつくる

- OJTやメンター制度を取り入れ、現場での成長を支援する

ステップ3.キャリアの方向性を描く

自己理解と学びを通じて得た気づきをもとに、キャリアの方向性を考えていきます。ここで大切なのは「短期目標」と「長期ビジョン」をセットで持つことです。

短期目標は「来年はプロジェクトリーダーを経験する」など具体的な行動に直結するもので、長期ビジョンは「5年後にはマネジメントと専門性を両立する」など、理想像を描くものです。両者を行き来しながら考えることで、キャリアが“自分ごと”としてより現実味を帯びてきます。

また、社員のキャリアビジョンと企業の方向性がすれ違うと、モチベーション低下や離職の原因になりかねません。そのため、定期的にキャリア面談を実施するなど、方向性をすり合わせるための仕組みづくりも必要となります。「会社が社員と一緒にキャリアを描く」姿勢を示すことで、キャリアオーナーシップは“自分ごと”として根づきやすくなるでしょう。

ステップ4.行動と振り返りを繰り返す

最後に欠かせないのが「行動」と「振り返り」です。計画を立てても、実際に動いてみなければ意味がありません。そして動いた結果を振り返り、次につなげることで成長は加速します。

たとえば、企業としては以下のような仕組みづくりを行ってみてください。定期的な進捗確認を行ったうえで「何ができたか」「何を変えたいか」を整理すれば、次年度の計画にも自然と反映されていくでしょう。

<企業ができる仕組みづくりの例>

- 目標管理システムや育成支援ツール(例:shouin+)を活用し、進捗を可視化する

- 定期的な1on1やキャリア面談を設け、振り返りを習慣化する

- 成果だけでなく、学びや挑戦の過程も評価する文化を育てる

- 研修・公募制度など次のアクションにつながる機会を用意する

キャリアオーナーシップ推進のヒント

キャリアオーナーシップを企業で根付かせるには、単なるスローガンではなく、日常の仕組みに落とし込むことが必要です。ここでは次年度の計画や人材育成に役立つ2つの視点からヒントを紹介します。

次年度計画に役立つキャリアオーナーシップの考え方

年度末や年度初めは、多くの企業で「振り返り」と「次年度の計画」が行われるタイミングです。このときキャリアオーナーシップの視点を取り入れると、社員一人ひとりがより納得感を持って行動計画を立てやすくなります。具体的には、以下のプロセスを意識してください。

- 振り返り:今年どんな業務にやりがいを感じ、どんな課題に直面したのかを整理する

- 目標設定:自分の価値観や強みを踏まえて、来年度に挑戦したいテーマを明確にする

- 行動計画化:その目標を実現するために、3か月単位や月単位で小さな行動に落とし込む

こうすることで「上から与えられた計画」ではなく、「自分ごととして実行できる計画」になり、主体性が高まるでしょう。

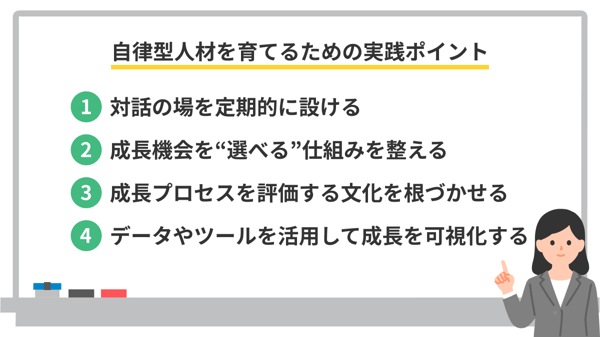

自律型人材を育てるための実践ポイント

キャリアオーナーシップを定着させ、自律的に動ける人材を育てるには、企業側の仕組みや文化づくりが不可欠です。単に「自分で考えて行動しなさい」と伝えるだけでは、社員は迷い、負担を感じてしまうでしょう。具体的には、次にご紹介する施策をぜひお試しください。

対話の場を定期的に設ける

自律性は「対話」から育まれます。上司や人事が一方的に指示するのではなく、社員自身の考えを引き出すことが重要です。具体的には、以下のような施策が効果的でしょう。

- 毎月の1on1でキャリアや業務に関する意見を聞く

- 「振り返りシート」を活用し、社員の強み・課題を言語化する

- 目標設定をする際には、上司と社員が一緒にゴールを描く

このような対話の積み重ねが「キャリアは自分ごと」という意識につながります。

成長機会を“選べる”仕組みを整える

キャリアオーナーシップを高めるには、社員が自ら成長の場を選べる環境が必要です。具体的には、以下のような施策が効果的でしょう。

- 社内公募制度で新しいプロジェクトに挑戦できるようにする

- 他部署の仕事や社外研修など、普段と違う環境で学べる機会を用意する

- 業務のローテーションで幅広い経験を積ませる

「選択肢がある状態」をつくることで、社員は自分で意思決定する習慣を身につけ、自律性が育まれやすくなります。

成長プロセスを評価する文化を根づかせる

成果だけを重視すると「挑戦より安定」を選びがちになります。そのため、学びや挑戦そのものを評価に組み込む姿勢が大切です。具体的には、以下のような施策が効果的でしょう。

- 「学んだ内容」「改善点」も評価対象にする

- 小さな挑戦を承認・称賛する文化をつくる

- 失敗しても“次に活かす姿勢”を評価する

こうした文化があることで、社員は安心して挑戦でき、自律的にキャリアを開拓していくことができます。

データやツールを活用して成長を可視化する

努力や変化を「見える化」することで、社員はモチベーションを保ちやすくなります。具体的には、以下のような施策が効果的でしょう。

- 育成支援ツール(例:shouin+)で目標と実績を管理する

- 定期的な自己評価・上司評価を記録し振り返る

- 次年度計画にフィードバックを反映し、成長を実感させる

キャリアオーナーシップ推進の実践事例

キャリアオーナーシップを浸透させるには、制度や仕組みを通じた企業の支援が欠かせません。ここでは富士通・JTB・TISの取り組みから、実際の推進方法を見ていきましょう。

富士通|社内インターン・キャリア研修

富士通は社員一人ひとりのキャリアオーナーシップを高めるため、挑戦と学びの機会を制度として整備している企業です。その代表的な施策が「社内インターンシップ制度 Jobチャレ!!」で、社員が自ら希望する部署に一定期間異動し、異なる業務を経験できる仕組みです。営業部門に所属する社員が人事部門に挑戦するなど、普段触れることのない現場で視野を広げることが可能となり、学んだ知識を元の職場に還元することが期待されています。

さらに、富士通は「FUJITSU Career Ownership Program(FCOP)」を展開し、キャリア診断やキャリア面談、キャリアCafeといった多様な学びの場を提供しています。2023年には、グローバルラーニングプラットフォームとしてLinkedInラーニングを導入し、社員の96%以上が活用するなど、自律的な学びの文化が社内に根づきつつあります。こうした施策により、社員は「キャリアを自分ごとにする」実感を得ながら成長し、組織全体も変化を続けています。

Career & Growth Well-being|富士通

自らデザインしキャリアを描く - キャリア採用情報|富士通株式会社

JTB|キャリア面談・グループチャレンジ制

JTBは社員の主体的なキャリア形成を支援するため、キャリア面談と挑戦機会の提供を柱に取り組んでいます。キャリア面談では、上司や人事との対話を通じて社員が自らの強みや将来像を整理できる仕組みを用意。節目の年次にはキャリアデザイン研修を実施し、自己理解とキャリアの言語化を促すことで「キャリアを自分ごととして考える」きっかけを与えています。

さらに、JTBグループ共通の「グループチャレンジ制度」や「兼務型プロジェクトチャレンジ」では、社員が自ら手を挙げて異動や新しい業務に挑戦できます。法人営業を続けながら広報プロジェクトを兼務したり、異なるグループ会社に異動したりといった経験を通じ、幅広いスキルや視野を獲得できるのが特徴です。

これらの仕組みにより、社員はライフステージや関心に応じて柔軟にキャリアを描くことが可能となり、組織全体でも人材の多様性と活力が高まっています。こうした取り組みが評価され、JTBは「グッドキャリア企業アワード2020」において大賞を受賞しました。

◾️参考

グッドキャリア企業アワード2020 受賞企業における取組概要

TIS|キャリアフレームと成長支援の仕組み

TISは社員一人ひとりが主体的にキャリアを描けるよう、制度と対話を組み合わせた成長支援を展開しています。2020年時点では、定期的な1on1や節目のキャリア研修、キャリア面談など総合的な取組みが評価され、「グッドキャリア企業アワード2020」を受賞しました。

その後、2023年には複線的なキャリア形成を支える「キャリアフレーム」という仕組みを導入したことで、社員が将来の方向性を上司と共有し、必要なスキルや経験を明確にすることを可能にしました。キャリアプランはタレントマネジメントシステムに登録され、人材の配置や育成の判断にも活用されています。

加えて、TISでは全社的に1on1ミーティングを浸透させ、上司と部下の定期的な対話を通じてキャリアや働き方を相談できる場を提供しています。心理的安全性を大切にした対話によって、社員が「自分はどうしたいか」を語りやすくなり、主体的な行動へとつながっています。

◾️参考

グッドキャリア企業アワード2020 受賞企業における取組概要

まとめ

キャリアオーナーシップとは、社員自らが自身のキャリアについて主体的に考え、行動する姿勢を指します。「会社がキャリアを保証する」という従来の時代は終わりを迎え、今後はキャリアオーナーシップが単なる人事施策ではなく、企業経営の重要な戦略の一部となるでしょう。

本記事では、キャリアオーナーシップの定義や「キャリア自律」との違い、注目される背景、メリット・デメリット、さらに企業が支援するためのステップや実践事例を紹介しています。自律型人材の育成と組織の持続的成長を両立させるための取り組みを見直す際に、ぜひご参考いただければ幸いです。