反転授業・反転学習とは?メリットや失敗しないやり方を事例をもとに解説

新しい授業形態として注目を集めている、反転授業(反転学習)。新型コロナウイルスの拡大によってオンライン授業が急速に普及するなか、より一層関心を集めています。

文部科学省による「平成29・30・31年改訂学習指導要領」のなかでも、反転授業と密接に関わる“アクティブ・ラーニング”の視点からの授業改善が提案されるなど、現代の教育を語るうえで反転授業は無視できないものになっているといえるでしょう。

しかし、実際のところ

「反転授業(反転学習)って何?」

「いつもの授業と何が違うの?」

「反転授業を実践するにはどうすればいいの?」

と分からないことも多いことと思います。

そこで今回は、“反転授業とは何か”という基本から、“従来の授業との違い”や“メリット・デメリット”についてくわしく解説していきます。後半には、“企業研修としての役立て方”や“実践事例”についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

反転授業(反転学習)とは

反転授業(反転学習)とは、これらの概念を生み出したアメリカの元教員ジョナサン・バーグマンとアーロン・サムズ(以下、バーグマンら)の著書のなかで、下記のように示されています。

反転授業は一般に「説明型の講義など基本的な学習を宿題として授業前に行い、個別指導やプロジェクト学習など知識の定着や応用力の育成に必要な学習を授業中に行う教育方法」を指す用語である。

引用:ジョナサン・バーグマン、アーロン・サムズ著 山内祐平、大浦弘樹監修 上原裕美子訳(2014)「反転授業」

一般的に、授業および学習の形といえば、授業として教育現場(学校や職場)で知識を取り入れ、宿題として自宅で知識の定着や応用力の育成を図る形でしょう。

これに対し、反転授業は授業と宿題の順序を反転させた「自宅で知識を取り入れ、教育現場(学校や職場)で知識の定着や応用力の育成を図る」形をとります。

より簡単に表現すると、「自宅でインプット、教育現場でアウトプット」の形をとるのが反転授業であると覚えてください。

反転授業が注目される背景

なぜ、反転授業は注目を集めているのでしょうか。それは、反転授業がもたらす学習効果にあります。くわしくはこの後にご紹介しますが、反転授業によって成績が伸びたという研究結果は多数報告されており、国内外で多く実証されているのです。

また、反転授業(反転学習)は、2000年代後半にバーグマンらの実践研究によって広く知られるようになりました。

日本国内でも反転授業は徐々に注目を集めはじめ、2012年には富谷町立東向陽台小学校にて反転授業が取り入れられ、2013年には近畿大学付属高等学校でも取り入れられています。その後は、大学や企業内教育としても活用されるようになっていきました。

さらに近年では、コロナ禍によるオンライン教育の普及が追い風となり、反転授業に再び注目が集まるように。思いもよらない形で、反転授業に適した教育環境が整うこととなりました。新しい学習形態として注目を集める反転授業は、今後ますます普及していくと予想されます。

反転授業の学習効果

反転授業の学習効果は国内外の多くの研究で実証されており、前述したバーグマンらの著書のなかでは、反転授業に期待できる効果として次のように述べられています。

<反転授業により期待できる効果>

- 授業内容の理解を促進させる

- 知識の定着を高める

- 生徒の目的意識を高める

また、実際に学生36名に対して反転授業の有効性を調べた研究でも、反転授業が記憶の定着に貢献する可能性が報告されています。同調査による学生アンケートのなかでも、理解への有用性や授業動画の有効性に関する意見が寄せられ、反転授業に対して肯定的な姿勢がうかがえました。

<学生アンケートで寄せられた意見>

- 「反転授業になってから授業がスムーズに入ってきたし、学習しやすかった」

- 「とてもわかりやすく、何度も見直す事が出来たので理解を深める事ができた」

(参考:理学療法 - 臨床・研究・教育「基礎科目に対する反転授業の効果」)

反転授業は、eラーニングや予習用動画を活用する点において、生徒の理解を促したり復習の機会を提供できたりとそのメリットは生徒にとっても教員にとっても非常に大きいものと考えられるでしょう。

従来型授業と反転授業の違い

では、反転授業は従来の学習形態と比較して、どのような点に違いがあるのでしょうか。ここでは、大きく3つの違いについてご紹介いたしましょう。

従来の学習形態と反転授業で異なる点は主に3つ。①学習の流れ②インプット方式③授業の形です。

<従来の学習形態と反転授業の違い>

|

従来の学習形態 |

反転授業 |

|

|

学習の流れ |

教育現場でインプット、自宅でアウトプット |

自宅でインプット、教育現場でアウトプット |

|

インプット方式 |

対面方式の授業によるインプット |

eラーニングや予習動画などを用いた自宅学習 |

|

授業の形 |

教員から生徒への一方通行になりがちな授業 |

教員と生徒が積極的にディスカッションをする「アクティブラーニング」 |

まず、1つ目の違いは「学習の流れ」です。前述しましたが、従来の学習形態では「教育現場でインプット、自宅でアウトプット」という流れでした。これが反転授業では「自宅でインプット、教育現場でアウトプット」という流れになります。

そして、2つ目の違い「インプット方式」について、これは従来は対面授業による知識の習得が基本でしたが、反転授業ではeラーニングや予習動画を使った自宅学習が基本となります。

最後に、3つ目の違い「授業の形」は、教員と生徒のコミュニケーションに関する違いです。従来の授業形態では教員が生徒に講義をする、いわば一方通行の授業になりがちでした。

しかし反転授業では、疑問点や不明点を教員と生徒でディスカッションをする、いわば「アクティブラーニング」が行われます。自宅での予習が活きる、これまでの授業とは一変した「生徒が主役」の授業形態といえるでしょう。

反転授業のメリット

反転授業(反転学習)の良さは、その学習効果の高さだけではありません。反転学習を活用することで、生徒と教員の双方に意外なメリットがあります。

生徒が自分のペースで学習できる

従来のような教室メインの学習方式では、授業を欠席した場合に理解が追いつかなくなったり、改めて学習をし直す機会が得られにくかったりと、生徒にとって不自由な点が多くありました。

一方、反転授業になるとこれらの課題点が一気にクリアになります。メインはeラーニングや予習動画などを用いた自宅学習となるため、授業を欠席しても自宅で学習の時間を設けることができるでしょう。

また、自宅学習用の教材(動画など)は“いつでも”“繰り返し”確認できるため、大幅に学習が遅れた生徒でも常に挽回できるチャンスがあるのです。

教員の負担を軽減できる

反転学習は、教員の負担を軽減するメリットもあります。従来のような教室メインの学習方式では、授業を欠席した生徒の対応(個別指導など)や、学習が遅れている生徒のカバー(補講など)が必要でした。

しかし、反転授業では生徒自身が自宅学習用の教材を使って学習をしてくれます。授業を欠席しても自宅で学習時間を設けることができ、教員に個別指導をお願いする必要がありません。

このように反転授業は、教員の業務負担を軽減する効果も期待できるのです。

個別指導が容易になる

従来の学習方式では大人数の生徒を対象に行う一斉授業が基本であったため、生徒一人ひとりに対する個別指導というのは極めて困難でした。当然ながら、生徒全員の要望を担当教員一人ですべて対応する余裕はありませんでした。

しかしこれが反転授業になると、一斉授業(生徒全員に対して同じ内容を教える授業)ではなくなることで、自ずと教員は生徒一人ひとりの進捗を把握しやすくなります。授業は生徒それぞれの進捗に合わせて進められるため、従来の学習形式よりも個別指導が容易になるのです。

反転授業のデメリット・課題点

反転授業には多くのメリットが存在する一方、いくつかのデメリットや課題点があるのも事実です。反転授業を失敗に導くことのないよう、ここではデメリットと課題点について理解を深めておきましょう。

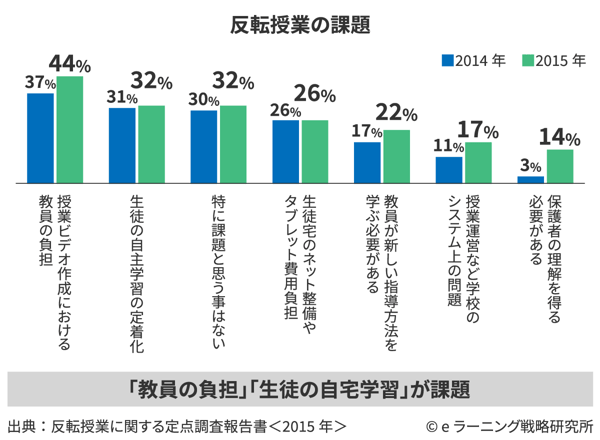

eラーニング戦略研究所が2015年に実施した調査によると、反転授業の課題としては「授業ビデオ作成における教員の負担」「生徒の自宅学習の定着化」「生徒宅のネット整備やタブレット費用負担」の3つが上位にあがっています。くわしく見ていきましょう。

動画制作における負担

反転授業を実施したいと思っても、多くの人が「どうやって授業動画を作ろうか?」と悩むことでしょう。

チームに動画制作のスキルを持った社員がいればいいですが、なかなか見つけられないのが実情かと思います。また、日々の業務で余裕のない教員に、動画制作にあてる時間がないことも容易に想像ができます。

しかし、少し考え方を変えてみましょう。授業動画というのは、必ずしも担当教員が作成しなくてはならないものではありません。オフラインの一斉授業とは違い、授業動画は担当教員でなくても成り立つものです。

自分でビデオを制作する時間がなかったり、テクノロジーが苦手だったり、機材の前では喋りにくかったりする人もいる。あなたがこちらのタイプに当てはまるなら、誰かが作成したビデオを活用して反転授業を実施する方法を勧めたい。

引用:ジョナサン・バーグマン、アーロン・サムズ(2014)『反転授業』オデッセイコミュニケーションズ

では、自身で授業動画を作成しない場合、どのように動画を準備する方法があるでしょうか。ここでは2つのパターンからご紹介いたします。

<動画制作を自身以外で行う方法>

|

方法 |

詳細 |

|

他者制作の動画を借りる |

同じ会社の社員、もしくはグループ会社の社員らが制作した動画があれば活用する |

|

動画制作を外部委託する |

動画制作を外部委託する(マニュアル作成・動画構成・撮影・編集・運用などを委託できる) |

近年では、オンライン研修サービスとして、動画制作におけるマニュアル作成から編集、その後の運用まで一貫して委託できるサービスがあります。人材育成の専門家の力を借りることで、反転授業の失敗リスクも抑えられるでしょう。

自宅学習の定着化

自宅学習(動画視聴)が前提となる反転授業では、自宅学習をして来ない生徒への対応に頭を抱えることが少なくありません。

なぜなら、自宅学習をして来なかった生徒は授業(アクティブラーニング)の内容を理解できず、反転授業の恩恵を受けられなくなってしまうからです。また、同じような生徒が増えてしまうと反転授業そのものが成り立たなくなり、ほかの生徒に迷惑をかける恐れもあるでしょう。

では、自宅学習をして来なかった生徒にはどのような対応をすればよいのでしょうか。バーグマンらは著書のなかで次のように解説しています。

私たちは比較的単純な方法でこの問題に対応することにした。教室の後方に2台ずつパソコンを置いて、観てこなかった生徒がその場で視聴できるようにしたのだ。授業中は教師が机間指導で生徒に手を貸すが、ビデオを観なければならない生徒は、この指導が得られない。授業でやるはずだった課題は、従来の教授法のように自宅でこなさなければならない。先生に質問できる場で課題をやったほうが自分にとって得だ、と早々に察するというわけだ。そして、先生を利用する時間を確保するため、自宅でビデオを観るようになる。全員とは言わないが、圧倒的大多数の生徒には、これがよいモチベーションになっている。

引用:ジョナサン・バーグマン、アーロン・サムズ(2014)『反転授業』オデッセイコミュニケーションズ

つまりバーグマンらは、「反転授業を実施すること自体が自宅学習へのモチベーションにつながる」と解説しています。反転授業は、生徒自身に事前学習の必要性を考えさせる点においても価値がありそうですね。

ネット環境やタブレット整備の負担

反転授業において、動画視聴を可能とする環境づくりは必要不可欠です。

しかし、ネット環境やタブレット端末の所有にまつわる家庭環境は実にさまざま。授業動画を視聴するためのモニターがないなど、環境が整っていない家庭も少なくありません。

タブレット端末などを配布すれば解決する問題かもしれませんが、すべての教育機関や企業がそのような莫大な費用をかけられるわけでもありません。

では、費用負担を最小限に抑えながらこの問題を解決するためには、どのようにすればよいのでしょうか。答えは「動画視聴方法の選択肢を増やす」ことです。具体的な方法を見てみましょう。

<動画視聴の環境づくりのためにできること>

- パソコンがあり、インターネット回線が使用できる社員には動画共有サイトを利用して、動画を閲覧させる

- パソコンはあるが、インターネット回線が使用できない社員には、USBメモリ等に動画を入れ、持ち帰らせる

- パソコンを持たない社員には、動画をDVDに焼く・スマートフォンに保存させるなどして、持ち帰らせる

(参考:ジョナサン・バーグマン、アーロン・サムズ著 山内祐平、大浦弘樹監修 上原裕美子訳(2014)『反転授業』オデッセイコミュニケーションズ)

上記の方法であれば、ほとんどの生徒・社員の動画視聴環境は整えられるはずです。万が一、DVDプレイヤーさえ持っていない人がいても、DVDプレイヤーまたはタブレット端末を貸し出すなど、柔軟に対応をすることも可能でしょう。個人のスマートフォンやタブレットを活用することも、セキュリティ要件を満たした上であれば良い方法です。

反転授業のやり方~2ステップ~

ここからは、より実践的な内容に寄せて解説していきます。まずは「反転授業のやり方」を2ステップに分けてご紹介していきましょう。

ステップ1:授業をデザインする

反転授業実施の第1ステップは「研修のデザイン」です。

授業のデザインでは、たとえば「どのような授業動画を制作するか」「対面授業を効果的に実施するにはどうしたらよいか」などを考えて決めていきます。

少し難しく感じるかもしれませんが、これには決して正解があるわけではありません。普段から教員として授業をデザインしているように、いつも通りの考え方でいいのです。

一つ注意点としては、授業のデザインをする事前準備として、授業の目的と意味を抑えることを意識してください。これらを明確にせず動画制作に入ってしまうと、反転授業の失敗につながる恐れがあります。十分に注意しましょう。

ステップ2:オンライン学習動画を作成する

授業デザインが完了したら、自宅学習で用いる動画の制作に移ります。とはいえ、いきなり「動画を作りましょう」といっても戸惑ってしまいますよね。

動画制作には、機材に関する知識をはじめ、生徒を惹きつけるための技術や、動画を編集する技術、動画を共有するプラットフォームを扱うための知識など多くのスキルが必要とされますが、ほとんどの方は、これを見て

「自分には無理そう…」

「動画を作ってる時間が無い」

と感じたのではないでしょうか。

そこで、筆者がおすすめしたいのが「外部委託」という選択肢です。

たとえば、オンライン研修サービスなどの外部サービスを使えば、動画制作における構成から編集・その後の運用まで一貫したサポートを受けることが可能です。制作者によるクオリティのバラツキを抑えられるなど、動画制作以外のメリットも大きいためぜひ検討してみてください。

反転授業を企業研修に活かすには?

反転授業は、学生に対する授業だけでなく、新入社員研修などの企業研修に対しても効果を発揮します。そこで、ここからは反転授業を企業研修に取り入れることで生まれるメリットと、失敗を防ぐためのポイントについてご紹介していきましょう。

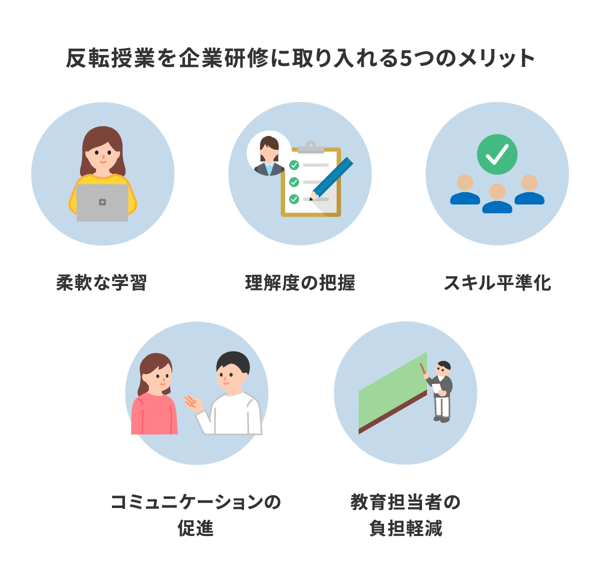

反転授業を企業研修に取り入れる5つのメリット

企業研修に反転授業を採用するメリットは大きく5つあります。

メリット1:個人の労働状況に応じた柔軟な学習ができる

企業研修の場合、受講者は多忙な日常業務のなかで研修に参加することになります。「スケジュールが合わず参加できない」「多忙で研修に参加している余裕がない」といった事態は容易に想像ができるでしょう。

これが、反転授業を企業研修に取り入れることで研修の柔軟性がぐっと高まります。事前学習は時間と場所を選ばないため、あらかじめスケジュールを確保する必要がないのです。

また、反転学習を基本とすることで受講者はそれぞれの空き時間を活用しながら学習を進められます。大人数を対象とした企業研修でも、全員のスケジュールを調整することなく個人に合わせた柔軟な学習が実現できるのです。

メリット2:理解度を把握しやすい

一般的な企業研修では、講師が社員に講義をする“一方通行”の研修になりがちです。

月刊総務が実施したアンケート調査でも、オンライン研修が成功しなかった理由として

- 担当部署が、講義内容、講師、受講者の講義中の思考や雰囲気を確認しづらい

- 効果の確認が難しい

(参考:月刊総務オンライン「73.4%が対面研修のオンライン化に着手したが、うち59.0%がオンライン研修を対面に戻したいと回答」)

などと報告されており、一方通行の講義の難しさを感じとれます。

しかし、これが反転授業になると、動画視聴後のアクティブラーニング(OJTなど)により自然とアウトプットの機会が生まれます。とくに、アクティブラーニングをOJTとして実施することで、新入社員と上司のコミュニケーションにもつながるためおすすめです。

なお下記の記事では、OFF-JTとOJTを組み合わせた反転授業(反転学習)についてご紹介していますので、ぜひ参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

Off-JTとは?実施するメリットや方法を事例からわかりやすく解説!

メリット3:社員のスキル平準化に役立つ

反転授業は、社員のスキル平準化につながるメリットもあります。企業研修をOJTのみに頼り切っていると「人によって教え方が違う」などとズレが生じることがありますが、反転授業によりOFF-JTの要素を入れ込むことで社員全員が同じ内容で学習し、ズレを防ぐことができるのです。

また、教育担当者が新入社員の習熟度を把握しやすくなることで、つまずいている新入社員の指導を強化するなど、社員のスキルの平準化をサポートしやすくなります。

メリット4:コミュニケーションを促せる

前述した調査でも示されているように、オンライン研修が成功しなかった理由には「新入社員同士、先輩とのコミュニケーション不足」もありました。

しかし、これも反転授業を取り入れることで、アクティブラーニングによる社員同士のコミュニケーションが自然と生まれ、課題は解消されるでしょう。

とくに、通常のオンライン研修のみでは難しかった新たなコミュニケーションの場が生まれることで、現場(実店舗)での実践講習などもスムーズに進んでいくのではないでしょうか。

メリット5:教える側のスキル・負担なく実施できる

企業研修を実施するうえで、教育担当者のスキル不足や時間不足は大きな課題となっています。しかし、教育者が足りない・余裕がなく研修ができないといった状態は非常にもったいないですよね。

そこで、反転授業が役に立ちます。反転授業で用いる研修動画は、基本的に一度作成してしまえば繰り返し活用できるため、教育担当者のスキルは関係ありません。

また、教育担当者は新入社員の進捗確認およびアクティブラーニング(OJTなど)の時間だけ確保すればよいので、負担も軽減されるでしょう。

これで失敗しない!反転授業型研修における2つのポイント

反転授業を企業研修に取り入れるなら、しっかり成功させたいですよね。そこでここでは、反転授業を企業研修として実施する際の2つのポイントについてご紹介します。

ポイント1:研修の目的・意味を理解させる

まずは、受講者に研修の目的・意味を理解させることが重要なポイントとなります。研修を受けることで受講者にどのような価値があるのか、研修を通してどのような成長を期待しているのかを明確に設定し伝えましょう。

また、研修の価値を理解してもらうには、実務的なイメージを持たせることも有効です。動画内ではできるだけ実務で使う物・言葉・シチュエーションを用いるとよいでしょう。実店舗で動画撮影をするのもおすすめの方法です。

ポイント2:協働学習の場を設ける

動画視聴後のアクティブラーニングにおいて「協働学習」を設定することも、反転授業を成功に導くポイントの一つです。

実際に、関西大学の西尾氏が発表した調査結果によると、受講者同士が学び合う協働学習を意図的に位置付けることにより、受講者は能動的に学習へ参加することができるようになるといいます。

また、業種や業務経験が異なる受講者同士が学び合うことで、新たな見方や考え方に気付き、問題解決の際の多面的な視点を得ることができるメリットもあるそうです。

参考:関西大学高等教育研究「社会人教育における反転授業を取り入れた授業デザイン」

反転授業(学習)の事例

それでは最後に、反転授業を実際に企業研修として取り入れた実施例をご紹介いたします。

株式会社ユナイテッドアローズの事例

紳士服・婦人服および雑貨等の商品を販売するセレクトショップを展開する株式会社ユナイテッドアローズ。ユナイテッドアローズは、教育担当者のリソース不足といった観点から限界を感じていました。

そこで、企業研修の課題を解消すべく、クラウド型eラーニングサービス「shouin+」を導入。企業研修のオンライン化によって、教育担当者に負担を増やすことなく効果的な研修を実施できたほか、集合研修の際に発生していた移動や印刷コストを全面カットすることができました。

また、時間や場所に縛られない学習が実現したことで、企業研修の柔軟性はぐっと高まりました。なんと、コロナウイルスの感染が拡大し世界が混乱する中でも、問題なくこれまでの研修を実施することができたのです。

さらには、研修のさらなる最適化のため、反転授業の形も取り入れることに。「自宅での動画視聴→WEB研修→店舗での実践」という新たなフローも完成しました。結果、接客レベルの達成率が、shouin+を使っていない時期と比較して約2.5倍向上するなど、十分な効果が得られたといいます。

よりくわしい内容を知りたい方は、下記の記事をぜひご覧ください。

■shouin+ 導入事例:株式会社ユナイテッドアローズ

ココカラ本厚木店(人の森株式会社)の事例

フィットネスクラブの運営を行う人の森株式会社では、人材育成にかかる時間的コストの増大に悩みを抱えていました。スタッフの入れ替わりが激しい1~3月には、ジムトレーナー育成に時間がとられ研修担当者の残業時間が80時間を超えてしまっていたのです。

そこで人の森株式会社では、クラウド型eラーニングサービス「shouin+」を導入。トレーナー研修(OJT)の一部を動画による研修(OFF-JT)に置き換えました。

すると、教育担当者の残業時間は当初の80時間から25時間にまで減少、55時間の削減に成功しました。また、導入前よりも復習がしやすくなるなど、研修の効率化にもつながったといいます。

よりくわしい内容を知りたい方は、下記の記事をぜひご覧ください。

■shouin+ 導入事例:ココカラ本厚木店(人の森株式会社)

まとめ

その高い学習効果から注目を集める、反転授業(反転学習)。

今回は、“反転授業とは何か”という基本から、“従来の授業との違い”や“メリット・デメリット”についてくわしく解説いたしました。

反転授業は、学生向けの授業のみならず、企業研修などの教育現場でも有効活用できる、柔軟性の高い学習形式です。

反転授業の形式を取り入れるには、少し気が重くなるような事前準備が必要ではありますが、本文中ではみなさんが反転授業を気軽に取り入れられるように、さまざまな解決策や失敗しないためのポイントをご紹介させていただきました。

最後の章では、実際に反転授業型の企業研修を実践した事例もご紹介していますので、ぜひ貴社の人材育成にご活用いただければと思います。