業務の偏りをなくし、生産性と働きやすさを高めるために、「業務平準化」は重要な取り組みです。業務量を適切に分担することで、残業の増加や属人化のリスクを防ぐことができます。

しかし、「必要性は感じているが、何から始めればよいか分からない」という声も少なくありません。

本記事では、業務平準化の基本から進め方、マニュアル整備のポイントまで、実践的に解説します。取り組みのヒントを探している方は、ぜひご覧ください。

業務平準化とは?

業務平準化とは、業務量・内容・タイミングのばらつきを抑え、従業員一人ひとりの業務負荷を均等にする取り組みです。現場での作業負担や難易度を平準化することで、組織全体の生産性を高め、働きやすい環境をつくることを目的としています。

主な目的は「成果物の品質保持」「業務効率向上」「属人化の防止」などです。似た概念である「業務標準化」は、作業手順の統一による品質管理を指し、業務平準化は日々の仕事量・負荷のバランスやリソース活用の最適化に主眼を置きます。標準化により業務の進め方や成果物基準が統一される一方、平準化は従業員間の業務分担を調整し、特定の人に負担が集中しない体制づくりをめざします。

この考え方は、トヨタ生産方式の「平準化生産」にも由来しており、需要に合わせて生産量を大きく変動させるのではなく、一定のペースで業務を進めることで全体の効率を高めるという発想につながっています。

業務標準化の詳細については、以下もご参考ください。

◾️参考記事はこちら

業務標準化の進め方を5つのステップで解説!成功事例も紹介

業務平準化の意味、言い換え表現

業務平準化とは、業務の量や負荷、タイミングの偏りを解消し、全員が一定のペースで業務を進められるように整えることです。誰か一人に作業が集中するのではなく、チーム全体でバランスよく業務を分担し、組織全体のパフォーマンス向上や働きやすい環境の実現を目指します。

業務平準化の言い換え表現としては、以下のような観点で説明できます。

- 業務負荷の最適配分:特定の人に業務が偏らないよう全体で均等に分担すること

- 業務プロセスの均質化:手順や品質のばらつきをなくし、誰が担当しても同じレベルで遂行できる状態

- 業務量の平滑化:業務の繁閑(ピーク・オフ)を平均化し、作業負担に変動が出ないようにすること

- 業務配分の均衡化:各従業員に業務量を均等に割り振り、モチベーションや健康面にも配慮した体制をつくること

このように、現場の業務平準化はさまざまな角度から捉えることができます。

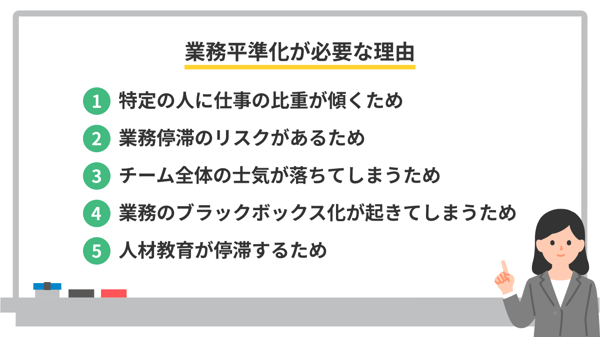

どうして業務平準化が必要か

なぜ、業務平準化が必要なのでしょうか。業務平準化が欠かせない理由を5つ挙げました。以下で確認していきましょう。

理由1.特定の人に仕事の比重が傾くため

業務平準化が求められる第一の理由は、特定の従業員に業務が集中しやすい「属人化」の解消です。属人化は、「この人にしかできない」仕事が発生することで、一部の従業員に作業負担が偏り、他のメンバーは手待ち時間が増えるなど、組織全体の効率が下がる要因となります。

このような状況では、負荷が集中した従業員の疲労やストレスが高まり、ミスや体調不良のリスクも増大します。業務平準化を進めてすべての従業員に仕事を均等に割り振ることで、働き方の安定と組織全体の生産性向上を実現できます。さらに、バランスのとれた職場環境は健康維持やモチベーションの向上にもつながります。

理由2.業務停滞のリスクがあるため

業務平準化が重要な理由の一つは、業務停滞のリスクを低減するためです。特定の従業員に業務が偏ると、その人が不在や退職した際に作業の進行が止まりやすくなり、生産性低下や納期遅延が発生しやすくなります。

平準化を進めることで、担当者への依存を解消し、急な人員変動があっても混乱せず、チーム全体で業務を維持できる体制を整えられます。これにより、安定した業務運営と顧客・取引先からの信頼維持が期待できます。

理由3.チーム全体の士気が落ちてしまうため

業務平準化が進まない組織では、特定の人に業務が集中しやすくなります。その結果、他の従業員が「自分には対応できない」「特定の人頼みだ」と感じて責任感や達成感が芽生えにくくなり、チーム全体のモチベーションや士気が下がってしまいます。

一方、業務平準化により業務内容の共有やローテーションが進むことで、全員が主体的に業務に関わり、協力体制やチーム力の向上が期待できます。

理由4.業務のブラックボックス化が起きてしまうため

業務のブラックボックス化が起きるのを防ぐことも、業務平準化が必要な重要な理由です。特定の従業員に業務が集中すると、業務フローや判断基準、ノウハウが属人化し、全体像やリスクが組織で把握しにくくなります。

この状態では、ミスやトラブルの発見が遅れたり、問題が長く放置されるなど、経営上のリスクも高まります。業務平準化の推進により情報やノウハウの共有・可視化が進み、ブラックボックス化を防ぎながら透明性の高い組織運営や、迅速な問題把握・解決につながります。

理由5.人材教育が停滞するため

業務が属人化していると、特定の従業員以外がその業務に関わる機会を失い、組織全体のスキルアップや知識の共有が進みません。その結果、ノウハウや業務知識が偏在し、次世代への業務継承や人材育成が困難になります。

業務平準化を進めることで、すべての従業員が同じように業務に参加し、スキルや知見を組織内で広く蓄積・伝承できる環境を実現できます。

業務平準化に欠かせないマニュアルとは?

業務平準化には、マニュアルが必要です。では業務平準化にとってマニュアルはどのような役割を果たすのでしょうか。ここではマニュアルとはなにか、マニュアルがどのような効果をもたらすのかについて解説します。

マニュアルの役割と効果とは

マニュアルは、業務の手順やルールを明文化し、誰もが理解できるようにまとめた資料です。マニュアルを整備することで得られる主な効果は以下の通りです。

- 業務手順や工程の明確化

業務の流れを統一し、誰が担当しても同じ品質とスピードで作業を進められるようになります。

- 属人化の防止

業務工程が文書化されていることで、特定の人でなくても業務を遂行でき、業務負荷の偏りを防げます。

- 教育・引継ぎの効率化

新入社員や配置転換時の引き継ぎも、マニュアルを見るだけで自己学習が進み、教育担当者の負担も減ります。

このように、マニュアルの活用によって、全従業員が一定水準で業務をこなせる環境を整えやすくなり、業務の平準化が実現しやすくなります。

さらに、マニュアルは業務の進め方のばらつきをなくし、再現性・統一性を高めます。得意な人だけに仕事が集中せず、チーム全員で負荷を分散できるようになり、特定メンバーの不在時もスムーズな業務継続が可能です。

マニュアル化=業務平準化ではない

マニュアルは業務平準化の基盤となりますが、マニュアル化しただけでは十分とは言えません。業務のやり方やルールを可視化することは出発点であり、マニュアルを全員が理解し、現場で日常的に活用・運用されてはじめて平準化の効果が発揮されます。

また、マニュアルが一部の人しか使っていなかったり、業務量の配分が偏っている場合は、属人化や負荷バランスの問題が残ったままです。実現には、マニュアルを使って業務を見える化し、担当とタイミングを分散し、継続的な見直しや改善を行う体制と運用が欠かせません。

マニュアルは業務平準化を推進するための土台であり、運用体制と継続的なアップデートによって、全員が均等に業務を進められる環境を目指しましょう。

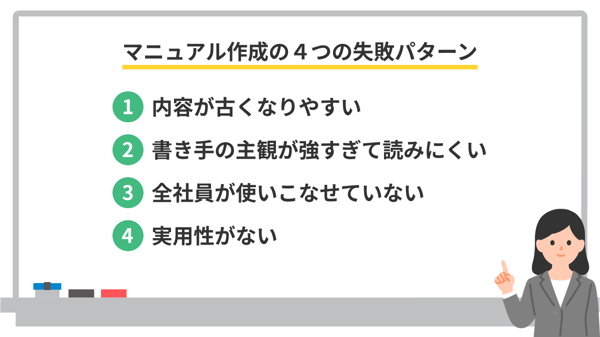

マニュアルの課題とよくある失敗パターン

マニュアルを作成・運用するには、やみくもに作り始めることは止めましょう。マニュアル作成は業務平準化の第一歩として非常に重要ですが、やり方を間違えると「作っただけで終わる」というよくある失敗に陥ることがあります。

以下に、マニュアル作成時の主な課題と失敗パターンをわかりやすく解説します。

内容が古くなりやすい

マニュアル作成でよくある失敗の一つが、マニュアル完成時点で満足してしまい、内容を定期的に見直さず、情報が古くなってしまうことです。

実際の業務フローやルールが変更されても更新されない場合、従業員は誤った手順で作業を進めてしまい、結果的にミスや判断ミスが発生するリスクが高まります。

書き手の主観が強すぎて読みにくい

マニュアルの内容が作成者の主観に偏りすぎている場合、他の従業員が読んでも理解しにくく、実際に活用されにくくなります。たとえば、担当者の頭の中のノウハウだけで書かれていたり、独特な言い回しが使われていると、他のメンバーが正しく業務を再現できません。

このようなマニュアルでは、情報共有や業務の標準化が進まず、結局は属人化を温存し続ける原因となります。

全社員が使いこなせていない

マニュアルを作成しても、「誰が・どこで・いつ見るか」といった活用方法や運用ルールが全社で共有されていなければ、従業員がマニュアルを使いこなせず、せっかく作っても活用されなくなってしまいます。

このように、運用体制や周知が不十分な場合、マニュアルは現場で根付かず形骸化し、業務平準化の効果を十分に発揮できません。

実用性がない

マニュアルは、誰でも分かりやすく使える内容であることが重要です。しかし、作成者が細かい部分までこだわりすぎてボリュームが多くなりすぎると、特に初心者には読みにくく、あまり活用されなくなってしまいます。

こうした「実用性が乏しい」マニュアルは、形ばかりで現場では活かされません。わかりやすさを高めたい場合は、動画など視覚的なコンテンツを活用し、直感的に理解しやすい構成にすることも効果的です。

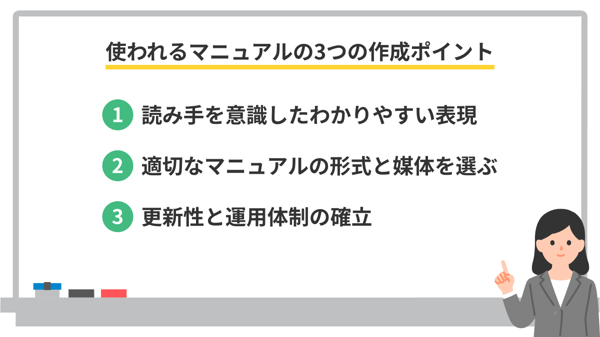

業務平準化を進める「使われるマニュアル」の作成ポイント

業務平準化を進めるためには「使われるマニュアル」を作成する必要があります。それでは読み手を意識した実用的なマニュアルはどのように作れば良いのでしょうか。ここでは3つのポイントについて説明します。

ポイント1.読み手を意識したわかりやすい表現

伝わるマニュアルを作成するには、利用者の立場に立った分かりやすい表現を心がけることが欠かせません。

誰が読むかを想定し、専門用語を控えたやさしい言葉選びや、具体例・図表の活用で、未経験の方でも直感的に理解できる内容にしましょう。

また、文章が読みにくい場合は、漢字とひらがな・カタカナのバランスや、適度な改行、句読点を意識することも大切です。読み手に合わせて、誰もが迷わず使えるような構成・見やすさに配慮しましょう。

ポイント2.適切なマニュアルの形式と媒体を選ぶ

従業員が実際にマニュアルを活用できることを前提に、自社にとって最も適した形式や媒体を選定することが大切です。紙で配布するだけでなく、PDF、動画、クラウド共有などさまざまな方法が考えられます。

最近では従業員がスマートフォンを使う機会が増えているため、モバイル対応のクラウド型マニュアルが特に有効です。必要なときにすぐ検索できる環境が整っていれば、各自のペースで効率よく情報を習得できます。

さらに、マニュアル作成や共有が容易なツールやシステムを導入すれば、作成・閲覧・管理がしやすくなります。画像や動画で直感的に手順を伝える形式は、テキストだけの場合よりも高い理解度と実践力につながります。さらに、クラウド管理すれば、改訂時も全社一斉に最新情報を共有でき、常に正確な手順を全員が把握できます。

ポイント3.更新性と運用体制の確立

マニュアルを現場で定着させるためには、作成後の継続的なメンテナンスと管理体制が重要です。単に作って終わりではなく、定期的な更新や見直しを行う運用ルールを全社的に整えましょう。

具体的には、マニュアルの更新担当やチームの役割分担を明確にし、内容の改善・承認・公開までの流れを決めておくことがポイントです。また、定期的なレビューやフィードバックの収集の仕組みを作ることで、常に現場ニーズに合ったマニュアルへと進化させることができます。

さらに、職位やリーダーが率先してマニュアル活用を推奨することで、組織全体に運用の重要性が浸透し、日常業務の中で積極的に活用される文化が定着します。

マニュアル整備の必要性については、以下もご参考ください。

◾️参考記事はこちら

マニュアル整備はなぜ必要?整備の手順とポイントを解説

マニュアルツール(SaaS)を使って業務平準化を進めるメリット

マニュアルは紙で印刷されたものを使用するよりも、デジタル化されたツール(SaaS)を活用することで業務平準化を進めやすくします。ここではツールを使うメリットについて解説します。

クラウドでマニュアル管理ができる

マニュアル作成ツールを導入する大きなメリットは、クラウド管理による効率的な情報共有と更新が容易になる点です。

マニュアルは作成して終わりではなく、運用中の制度変更や業務改善にあわせて常に最新版へアップデートする必要があります。紙媒体の場合はその都度印刷や配布が発生し、個人保管のファイルだと全員への周知や反映に手間がかかります。

クラウド型のマニュアルなら、一度の更新で全従業員に最新情報を即時共有でき、追加や修正内容も自動で反映されます。アクセス権限も細かく設定でき、必要に応じた共有や編集がスムーズに行えます。全社で一元管理できる体制を整えることで、現場オペレーションの品質向上だけでなく、運用負担も大幅に軽減できます。

動画やテンプレートが活用できる

マニュアル作成ツールを活用するメリットのひとつは、動画やテンプレート機能を使って、誰でも視覚的にわかりやすいマニュアルを簡単に作成できることです。せっかくマニュアルを作成しても、読みづらい・分かりづらい内容だと利用されにくく、現場で活用されません。

標準装備されたテンプレートやフォーマットを使えば、統一感あるレイアウトで見やすく作成でき、画像や動画を取り入れることで、直感的に作業方法を理解できるマニュアルに仕上げられます。これにより、マニュアルの品質を簡単に向上でき、社内全体で情報共有と教育の効率が高まります。

コストの削減ができる

マニュアルツールを導入することで、マニュアル作成や管理にかかるコストや作業負担を大幅に削減できます。

豊富なテンプレートを活用すれば、一からマニュアルを設計する必要がなく、短時間で高品質な資料を作成できます。また、動画や画像を活用できるため、作業手順を直感的に伝えやすくなり、新人や経験の浅い社員でもすぐに実践に活かせます。

さらに、マニュアルの内容が分かりやすくなることで教育効率が向上し、育成担当者の負担も軽減。その分、他の重要業務に人材リソースを集中できるため、全体として運用コストや工数も最適化されます。

まとめ

マニュアルツールの導入は、マニュアル作成や運用にかかるコストを大幅に削減できる点が大きなメリットです。

テンプレートを活用することで、一から設計する手間が省け、効率的に高品質なマニュアルを作成できます。また、画像や動画の活用により直感的な理解が促進され、経験の浅い従業員でも短期間で業務を習得しやすくなります。

結果として、育成担当者の負担も減り、人員リソースの有効活用や他業務へのシフトが可能です。こうした効率化により、全体の運用コストも最適化されます。