マニュアル整備はなぜ必要?整備の手順とポイントを解説

マニュアル整備は、多くの企業が抱える悩みの種です。「作っても使われない」「更新が追いつかない」「情報が散在している」など、さまざまな課題に直面している方も多いのではないでしょうか。

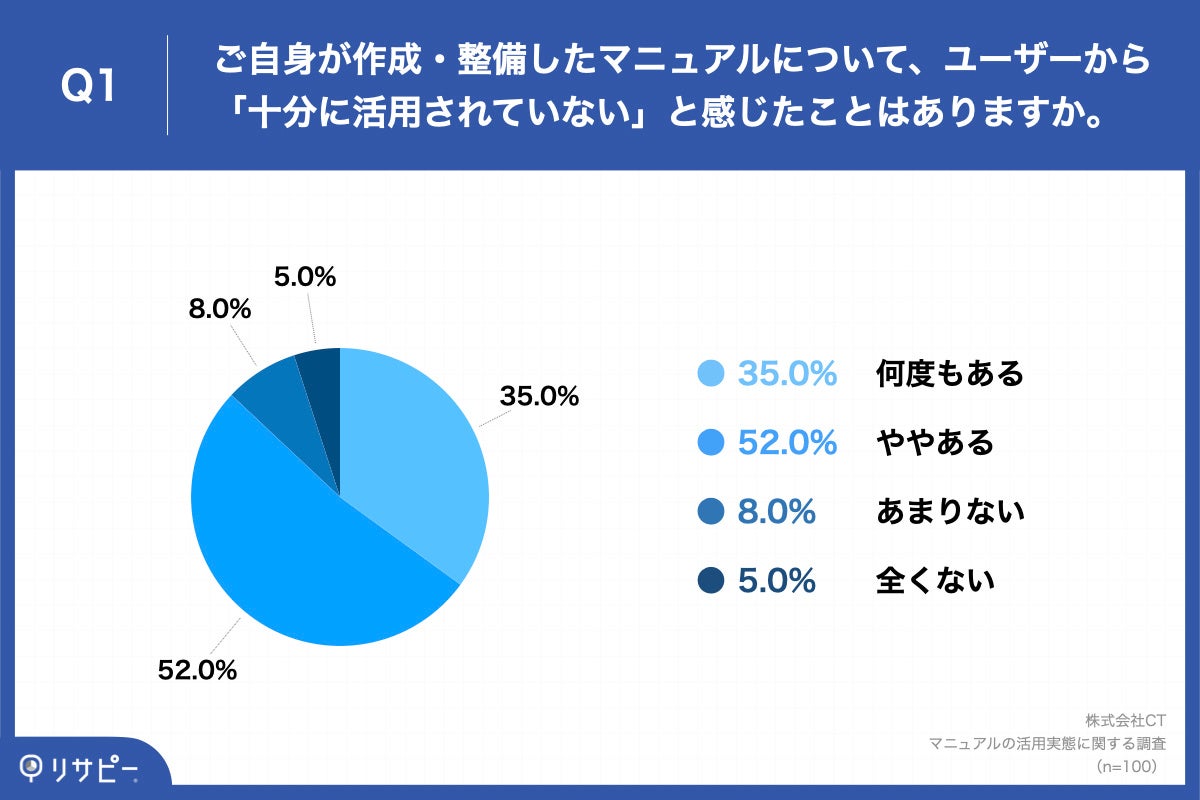

実際、ある調査によると、マニュアル作成担当者の約9割が「自身の作成したマニュアルが十分に活用されていない」と感じた経験があるそうです。

引用元:【マニュアルが活用されていない実態...】業務・商品マニュアル作成者の約9割から「ユーザーから十分に活用されていない」と実感 株式会社CT

では、どうすればマニュアルを効果的に整備し、活用できるのでしょうか。この記事では、マニュアル整備の基本から実践的な方法まで、くわしく解説していきます。最後には実際の成功事例もご紹介しますので、ぜひ貴社のマニュアル整備の参考にご覧ください。

マニュアル整備とは?

マニュアル整備とは、業務手順やルールを明文化し、必要な情報を整理・更新することを指します。これにより、誰が業務を担当しても一定の品質を維持できるようになり、組織全体の生産性向上につながります。

たとえば、飲食業では「接客マニュアル」、製造業では「品質管理マニュアル」などが活用されています。こうした文書が適切に整備されていれば、新人教育の負担を減らし、ミスの防止にも役立ちます。

ただし、マニュアルを作るだけでは意味がありません。現場のニーズに合わない内容だったり、更新が滞っていたりすると、せっかくのマニュアルも形骸化してしまいます。したがって、作成後の運用や定期的な見直しも重要になります。

マニュアル整備はなぜ必要なのか?

近年、マニュアル整備の重要性はますます高まっています。その背景には、働き方の多様化、人材の流動化、そしてデジタル化の進展といった社会的要因が挙げられます。

まず、現代では働き方改革の推進により、テレワークやフレックスタイム制の導入が進んでいます。これにより、対面での業務指導が難しい場面において、業務の標準化を目的としたマニュアル整備の必要性が増しているのです。

次に、人材の流動化が進む中で、組織には新入社員や契約社員の効率的な人材育成が求められるようになりました。そこで、スムーズな引き継ぎを行うために、マニュアルの整備が必要とされています。

さらには、社内のDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進により、従来の紙やエクセルでのマニュアルは活用しにくいものとなってしまいました。今の時代では、クラウドやデジタルツールを用いたマニュアル整備が必要とされているのです。

マニュアル整備のメリット

マニュアル整備には、業務の標準化や品質向上、人材育成の効率化など、多くのメリットがあります。ここでは、マニュアル整備がもたらすこれらのメリットについて、具体的に見ていきましょう。

業務の標準化ができる(属人化の防止)

マニュアル整備の第一のメリットは、業務の標準化を実現し、属人化を防止できることです。

たとえば、特定の社員が担当している業務がマニュアル化されていない場合、その社員が退職や休職すると業務が滞る恐れがあります。また、人によって異なるやり方で業務を進めてしまったり、トラブル発生時に適切な対応ができなくなるなど、そのリスクは多岐にわたります。

この点、標準化されたマニュアルがあれば、新しい担当者へスムーズに業務を引き継ぐことが可能になるうえ、全員が統一された手順で業務を遂行できるため、ミスの削減にもつながります。

品質向上につながる

マニュアル整備の第二のメリットは、業務品質の向上です。マニュアルを適切に整備することで、業務品質のばらつきを減らし、一定の基準を維持できます。とくに、製造業やサービス業においては、品質を一定に保つことが顧客満足度に直結するため、マニュアル整備が重要です。

たとえば、接客業ではマニュアルに従うことで、どのスタッフが対応しても一定の接客品質が確保されます。飲食店であれば、調理手順が標準化されることで、どの店舗でも同じ味を提供できるようになるでしょう。とくに、クレーム対応や機器のトラブル時の対処法を明記しておけば、担当者が適切な行動をとることができ、顧客満足度の向上も期待できます。

人材育成の効率化につながる

マニュアル整備の第三のメリットは、人材育成の効率化です。マニュアルを整備することで、新入社員の教育時間を短縮し、即戦力化を図ることができます。また、業務が複雑である場合や、頻繁に人材が入れ替わる職場では、教育コストの削減にもつながります。

たとえば、新入社員研修を例に考えてみましょう。マニュアルがきちんと整備されていれば、研修の際にマニュアルを教材代わりに使用でき、効率よく研修を進めることができます。加えて、教材費の節約にもなるでしょう。

さらには、マニュアルが整備されていれば、従業員が自己学習できる環境が整い、スキルアップの機会も増えます。このように、マニュアル整備はあらゆる面から人材育成の効率化につながっていくのです。

マニュアル整備の手順

マニュアル整備を成功させるには、計画的に進めていくことが何よりも大切です。そこでここからは、マニュアル整備の具体的な手順を4つのステップに分けてご紹介いたします。

ステップ1:目的を設定する(5W1Hへ落とし込む)

マニュアル作成の最初のステップは、目的を明確にすることです。目的が曖昧なまま進めてしまうと、必要な情報が整理できず、使い勝手の悪いマニュアルになってしまいかねません。

そのため、まずは5W1H(Who:誰が、What:何を、When:いつ、Where:どこで、Why:なぜ、How:どのように)を意識し、具体的に書き出すところから始めてみましょう。

<参考:マニュアル整備の5W1H>

|

Who(誰が) |

誰がこのマニュアルを使用するのか? (例:新入社員、現場担当者、管理職など) |

|

What(何を) |

どの業務に関するマニュアルなのか? (例:業務プロセス、トラブルシューティングなど) |

|

When(いつ) |

いつ利用するのか? (例:業務開始時、新入社員の研修時、トラブル発生時など) |

|

Where(どこで) |

どこで参照するのか? (例1:社内ポータル、紙媒体、クラウドストレージなど) (例2:オフィス、在宅勤務先など) |

|

Why(なぜ) |

なぜマニュアルが必要なのか? (例:業務の標準化、ミス削減、教育コストの削減など) |

|

How(どのように) |

どのように活用するのか? (例:チェックリスト、図解、動画を活用するなど) |

ステップ2:情報を整理する

目的が明確になったら、次に下記のポイントを参考に必要な情報を整理していきましょう。情報の取捨選択を適切に行うことで、見やすく、使いやすいマニュアルに仕上がりやすくなります。

<情報整理のポイント>

- 既存のマニュアルや資料を集める

- 既存のマニュアルや業務資料を収集し、重複や不要な情報を省く

- 業務の流れを可視化する

- フローチャートや図を活用し、業務プロセスを視覚的に整理する

- 現場の担当者にヒアリングを行う

- 実際に業務を行う人のフィードバックを得て、実用的な内容にする

- 専門用語や略語には説明を付ける

- 専門的な表現や略語は、誰でも理解できる言葉に変換して記載する

このステップで丁寧に情報を整理することで、後の工程がスムーズに進みます。また、業務の無駄や改善点が見つかることも多いため、業務改善のチャンスとしても活用するとよいでしょう。

ステップ3:構成をつくる

情報を整理したら、マニュアルの構成を決めていきます。読みやすく、必要な情報にすぐアクセスできる構成を心がけましょう。

<マニュアルの構成例>

|

1 |

タイトル・概要 |

マニュアルの目的と対象者を明記する |

|

2 |

目次 |

内容の全体像を示し、必要な情報へすぐにアクセスできるようにする |

|

3 |

業務概要・手順説明 |

ステップごとに業務フローを説明していく |

|

4 |

注意点・トラブルシューティング |

業務を行う際の注意点や、よくある問題への対応策を記載する |

|

5 |

FAQ・補足情報 |

よくある質問や追加の情報をまとめる |

また、上記に加えて、マニュアルの目的や使い方を説明するための見出し「はじめに」や、専門用語をまとめた「用語集」などを適宜含めることで、より使いやすいマニュアルになるでしょう。

ステップ4:マニュアルを完成させる

構成が決まったら、実際にマニュアルを作成し、運用に向けた準備を行います。このステップでは、内容の正確さだけでなく、理解のしやすさにも注意を払っていきましょう。実際に運用を始めたときに、きちんと活用してもらえるマニュアルを目指して、最後まで丁寧に進めていきます。

<マニュアル作成のポイント>

- シンプルで分かりやすい文章を心がける

- 1文は50文字以下を目安に

- 専門用語は必要最小限に抑え、新人でも分かるように説明する

- 視覚的な要素を効果的に使用する

- 画像や図、動画などを活用する

- 重要な部分は太字やハイライトで強調する

このほか、マニュアルを作成する際は「見やすさ」や「使いやすさ」も重要なポイントとなります。次の章では、効果的なデザインやツール選び、運用のコツといった要素も含めて解説しますので、ぜひ参考にご覧ください。

効果的なマニュアル整備のコツ

いざマニュアル整備を進めても、「使いにくい」「分かりにくい」「情報が最新の状態になっていない」といった課題にぶつかることも少なくありません。そこでここからは、マニュアル整備を効果的に進めるためのコツについて解説します。

フォーマットを統一する

統一されたフォーマットを使用することで、マニュアルの作成効率が上がり、読み手にとっても理解しやすくなります。逆にフォーマットがバラバラな状態では、作成時に必要な情報を書き忘れる恐れがあるだけでなく、読み手にとっても情報を探す手間が増え、使いにくいマニュアルになってしまうでしょう。

フォーマットを統一する際のポイントは、大きく以下4つのポイントに分けられます。あくまで基本のポイントですので、作成するマニュアルにあわせて柔軟に調整しながら作成してください。

<フォーマット統一のポイント>

- テキストのフォント・サイズ・カラーを統一する

- 見出し、本文、注意書きなどのフォントとサイズ、カラーを一貫させる

- 見出しや項目のルールを決める

- 「h2:大見出し」「h3:小見出し」「箇条書き:手順」などのルールを設定する

- 情報の流れを統一する

- 目的→概要→手順→注意点→参考情報の順に記載するなど、流れを一貫させる

- その他の記載項目を統一する

- 表紙やページ番号、改訂履歴などの記載場所を一貫させる

これらのポイントを意識してフォーマットを作成することで、複数の担当者がマニュアルを作成しても、一貫性のある文書を維持できます。また、読み手にとっても情報を探しやすくなるため、マニュアルの活用度が高まるでしょう。

分かりやすいデザインで作成する

マニュアルの内容がいくら充実していても、読みにくければ活用されません。分かりやすいデザインを心がけ、使いやすいマニュアルを目指していきましょう。

<分かりやすいマニュアルデザインのポイント>

|

ポイント |

理由 |

|

見出しを設定する |

見出しをつけることで、必要な情報にすぐにたどり着ける設計に |

|

1ページ1メッセージを意識する |

情報過多にならず、理解しやすい文章になる |

|

読みやすいフォントを使う |

ゴシック体はクセが少なく、視認性が高まる |

|

色は4色までに絞る |

色を絞ることで、情報の優先度が伝わりやすくなる |

|

図や表、動画を上手く使う |

図や表、動画を使うことで、視覚的な理解を促す |

|

視線移動を意識する |

視線が止まりやすい4つの角に重要な情報を置くことで理解を促す |

|

余白を意識する |

適度な余白を設けることで、視認性を高める |

これらのデザイン要素を適切に組み合わせることで、読み手の理解を促進し、マニュアルの有効性を高めることができます。なお、マニュアルのデザインやレイアウトについて、さらにくわしく知りたい方は、下記の参考記事をご覧ください。

■参考記事はこちら

見やすいマニュアルの作り方とは?レイアウトなどのコツを7カ条にまとめてわかりやすく解説!

使いやすいツールで管理する

マニュアルは作成するだけでなく、管理や共有がスムーズに行えるようなツールを活用することが重要です。実際に運用してみた際に「マニュアルがどこにあるのか分からない」「必要なときにアクセスできない」「更新したいのに使い方が難しい」となれば、そのマニュアルの価値は大きく下がってしまうでしょう。

そのため、マニュアルの作成から共有・運用までを問題なく行うための適切なツール選びについて、そのポイントを以下にまとめました。一度ツールを使い始めてしまうと、途中で変更するのは大変な労力がかかりますので、最初のツール選びは慎重に進めていきましょう。

<マニュアル管理ツール選びのポイント>

- 機能:自社に合った機能が充実しているか

- 使いやすさ:直感的な操作性、学習コストの低さ

- 対応デバイス:さまざまなデバイスからアクセスできるか

- 価格:ツールにかかる費用およびコストパフォーマンス

- サポート体制:導入時やトラブル時にサポートが受けられるか

- セキュリティ:データの漏洩やバックアップ体制に問題はないか

なお、マニュアル管理の基本とツール選びについてよりくわしく知りたい方は、下記の参考記事をご覧ください。

■参考記事はこちら

マニュアル管理の基本と失敗しないツール選びのポイントを徹底解説

定期的にマニュアルのアップデートをする

マニュアルの鮮度は、作ったその日から少しずつ落ち始めるものです。マニュアルを作成して終わりではなく、業務内容や環境の変化に合わせて、定期的に内容を更新していきましょう。とくに、以下のポイントを意識することで、マニュアルを最新の状態に保ちやすくなります。ぜひ実践してみてください。

<マニュアルのアップデートに関するポイント>

- 管理担当者を決める

- 更新のタイミングとルールを決める

- 現場の声を反映させる

- 改訂履歴を管理する

- 更新内容を周知する

上記のなかでもとくに重要なのは、「現場の声を反映させる」ことです。業務上の課題というのは、現場でしか見つかりません。現場の声こそが、業務効率化の重要なヒントになるのです。現場で働く従業員の声をボトムアップする仕組みを確立し、マニュアル作成に活かしていくとよいでしょう。

マニュアル整備の成功事例

それでは最後に、クラウド型eラーニングサービスの「shouin+」を例に、マニュアル整備に成功した事例をご紹介します。

株式会社きちりホールディングス

株式会社きちりホールディングスは、全国で展開するレストランチェーンを運営する企業です。同社では、2,000名を超える従業員に対して、一定のサービス品質を浸透させることが大きな課題となっていました。とくに、教育担当者の確保や教育内容の統一、マニュアルの迅速な更新への対応に苦心していたのです。

この課題を解決するため、同社はクラウド型eラーニングプラットフォーム「shouin+」の導入に踏み切り、マニュアル整備を進めました。導入にあたっては、トップダウン方式ではなく、やる気のある店舗から手を挙げてもらう立候補制を採用。店長会議でshouin+の特徴と魅力を伝えたところ、「今抱えていた課題がshouin+を使うことでクリアにできる」という前向きな声が上がりました。

そして、実際に導入した店舗からは、喜ばしい報告が上がってきています。たとえば、「なみなみスパークリングの注ぎ方」の動画を使った研修では、これまで勘違いしていた部分を修正でき、正しい技術を習得できたそうです。動画を使うことで、分かりやすくムラのない研修が可能になり、教える側ですら知らなかった正しい方法を提示できるようになったといいます。

さらには、この取り組みの結果、OJTにかかる時間が40時間から半分の20時間に短縮されるとともに、間違った内容で覚えていた業務を正しく再認識できるようになり、サービス品質の向上にもつながっているそうです。

■導入事例

株式会社きちりホールディングス|教育担当者不足を解決し、OJT時間を50%削減!

株式会社オンリー

ビジネスウェアを販売する「ONLY」を全国で約60店舗運営する株式会社オンリーでは、新入社員の育成における課題に直面していました。従来の冊子マニュアルと集合研修だけでは、店舗ごとの指導方法の違いによるスキルの差が生じていたのです。また、本部が新入社員のスキルを適切にチェックする機会も限られていました。

この課題を解決するため、同社は動画を活用したマニュアル整備に着手しました。店舗配属後1か月間で習得すべき項目を動画コンテンツ化し、さらに動画レビュー機能や検定機能を活用してスキルの確認を行いました。

その結果、新入社員一人ひとりのスキルや知識を明確に把握できるようになり、個々に合わせた指導が可能になりました。実際に「シャツの採寸」を行う際にも、事前に動画で学習することで流れを理解した上で実践に臨むことができ、人材育成の効率化にもなったといいます。

さらに、2020年のコロナ禍による自宅待機期間中も、動画マニュアルを活用して繰り返し学習や改善を行うことができました。新入社員からも「動画で繰り返し確認できるのが良かった」という好評を得ています。

■導入事例

株式会社オンリー|新入社員一人ひとりのスキルを見える化し、平準化を実現!

まとめ

多くの企業が悩みを抱えがちな「マニュアル整備」について、この記事では整備の基本から実践的な方法、成功事例までくわしく解説いたしました。

マニュアル整備を成功させるには、単に文書を作成するのではなく、効果的な作成方法や運営方法を意識しながら進める必要があります。継続的な改善も不可欠で、地道な運用が求められるでしょう。

難しく感じるかもしれませんが、まずは自社の現状と課題を見直し、できるところから少しずつ改善を進めることです。小さなことでも取り組みを続けることで、必ず業務効率化や品質向上、従業員の満足度向上につながっていきます。ぜひ、本記事で紹介した手順やコツを参考に、自社に合ったマニュアル整備を進めてみてください。