業務引継書の書き方とは?作り方や見やすくするためのポイントを解説

人事異動や退職時に発生する「業務の引継ぎ」。しかしながら、業務の引き継ぎ方法を丁寧に教えてもらえる場面は、意外と少ないものです。

そこで本記事では、業務引継書の作成ステップをはじめ、必要項目、作成時のポイントなどをくわしく解説します。具体例を交えながら解説いたしますので、ぜひ参考にご覧ください。

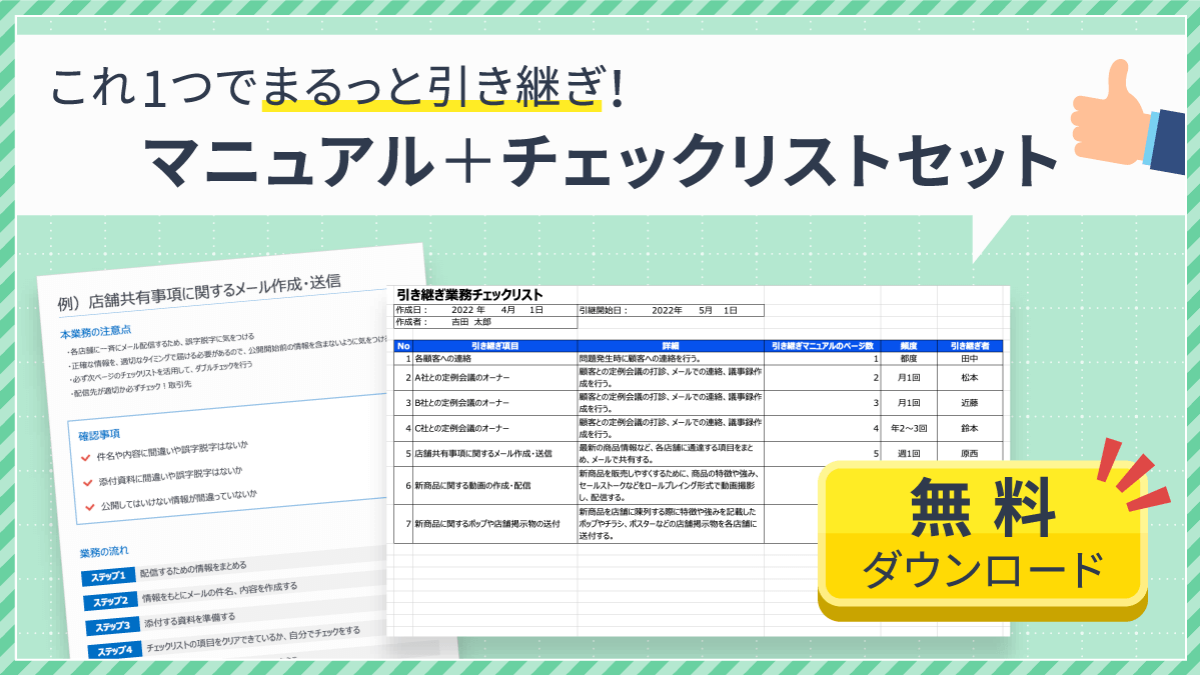

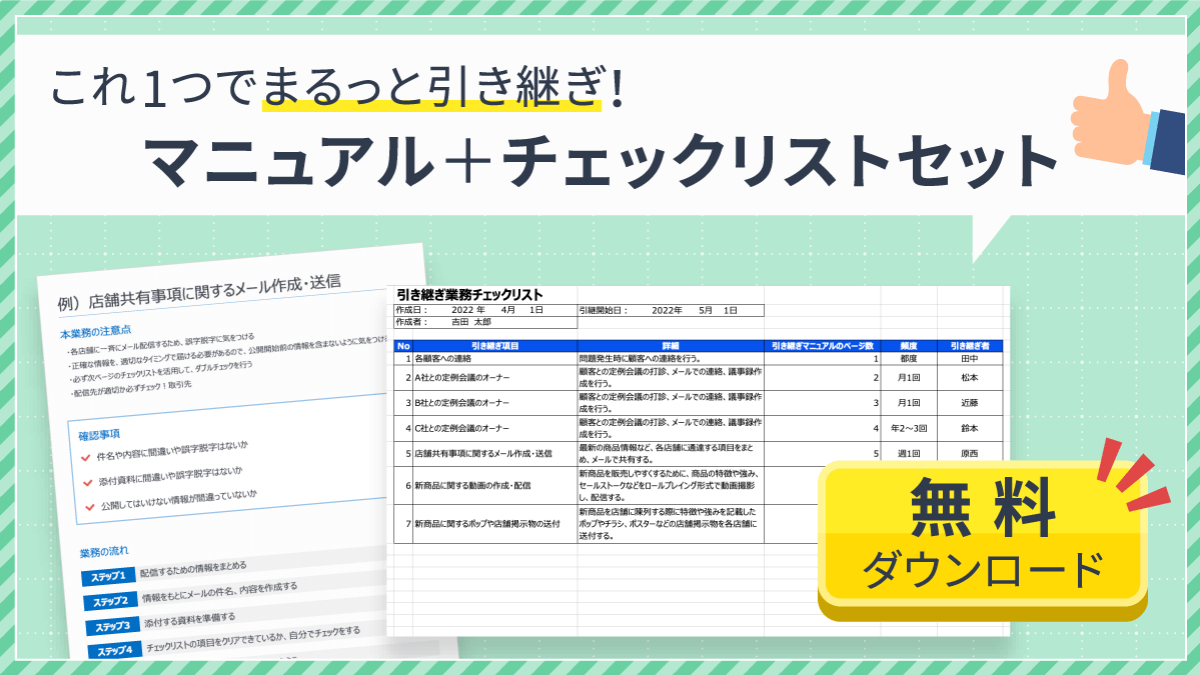

なお、この記事では弊社独自に作成した「マニュアル+チェックリストセット」を提供しております。下記リンクから無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。

▼本資料は、以下のような方におすすめです!

- 引き継ぎマニュアルを1から作るのは面倒

- テンプレートで効率的かつ効果的な資料を作成したい

- 漏れなく引き継ぎを行いたい

業務引継ぎにおける引き継ぎ書とは

業務引継書は、担当者が変更になる際に業務内容や進捗状況を後任者に確実に引き継ぐための文書です。単なる業務の説明書ではなく、後任者が円滑に業務を進められるよう、必要な情報を体系的にまとめた重要な文書といえます。そのため、実際に文書を読んだ後任者が業務品質を落とすことなく業務を進めることができれば、良い業務引継書だったといえるでしょう。

マニュアルとの違い

マニュアルが業務の手順や方法を詳細に説明する文書であるのに対し、引き継ぎ書は現在の進捗状況や注意点など、より実践的な情報を含みます。たとえば、取引先との最新のやり取りや、未解決の課題なども記載します。マニュアルと引き継ぎ書のより細かい違いについては、下表のとおりです。

<マニュアルと引き継ぎ書の違い>

|

マニュアル |

業務引継書 |

|

|

目的 |

社員の業務理解を促し、業務品質や業務効率化につなげること |

業務を後任者にスムーズに引き継ぎ、業務の継続性を確保すること |

|

主な利用者 |

全従業員 |

特定の後任者 |

|

使用のタイミング |

新人研修をはじめ、日常的に使用可能 |

人事異動・退職・組織変更時 |

|

含める内容 |

・業務手順および方法 ・業務の概要、背景、目的 ・全般的な業務知識 など |

・現在進行中の案件状況 ・具体的な注意点や引き継ぎ事項 ・関係者の連絡先 ・時期特有の課題 など |

業務引継書が重要な理由

業務引継書の作成は、組織の継続的な発展に欠かせないものです。しかし、その重要性について正しく理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。ここで一度、業務引継書の重要性について理解を深め、引き継ぎ書作成の見通しを立てていきましょう。

理由1.業務の属人化防止

特定の担当者しか業務内容を把握していない、いわゆる業務の属人化は、組織にとって大きなリスクとなります。

たとえば、担当者の突然の退職や病気による長期休養などの事態が発生したとき、属人化した業務は代わりに対応できる人がおらず、業務遂行が不可能となってしまうでしょう。また、休暇が取りづらい、残業が増えるなど、担当者の負担も大きくなりがちです。

その点、引き継ぎ書を作成することで、誰でも一定水準の業務遂行が可能になり、そうしたリスクを防ぐことができます。さらに、複数の担当者で業務を共有することで、相互にチェックの意識が働き、ミスの防止にもつながるでしょう。このように、引き継ぎ書の作成は属人化を防ぐ一つの手段になるのです。

理由2.業務品質の維持

引き継ぎ書は、業務品質を維持するという意味でも重要な役割を担っています。当然ながら後任者は、業務の進捗状況(どの作業がどこまで進んでいるのか)も知らなければ、業務時に注意すべきポイントも知りません。このような状態では、業務の品質を落とさずに進めるのは到底不可能です。

その点、引き継ぎ書に必要事項を明確にしておけば、後任者はクオリティを大きく落とすことなく業務を継続できるでしょう。また、過去のトラブル事例や解決方法を記録しておくことで、同じ失敗を繰り返すリスクも軽減できます。

とくに、顧客対応や経理業務などミスが許されない重要な業務については、細かなノウハウまで引き継ぎ書に記載することで、安定した業務品質を維持することができるでしょう。

理由3.人材育成の効率化

引き継ぎ書は、人材育成の側面でも重要な役割があります。たとえば後任者が新入社員であっても、体系的にまとめられた引き継ぎ書があれば、基本的な業務の流れを短時間で理解でき、より実践的なトレーニングに時間を割くことができるでしょう。

また、引き継ぎ書を通じて業務の全体像を把握できれば、後任者は自分の役割や責任を明確に理解できます。さらに、引き継ぎ書があることで、教える側も漏れなく効率的に指導することができるため、結果として組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。

業務引継書に書く主な内容

ここからは、効果的な引き継ぎ書を作成するために、必要不可欠な8つの項目について解説していきます。業務引継書には明確なテンプレートというものはありませんが、これらの要素を押さえることで、後任者が迷うことなく業務を進められることと思います。

①作成日、作成者名

まず、引き継ぎ書には作成日と作成者名をしっかり明記しましょう。これらの情報は、文書の信頼性を担保する重要な情報となり、内容について不明点が生じた際の問い合わせ先としても機能します。なお、作成日は更新履歴も含めて記載し、作成者は部署名も併記するとよいでしょう。

また、引き継ぎ書を複数人で作成する場合は、担当範囲を明記することで責任の所在を明確にすることができます。

②業務の目的と概要

その業務が「なぜ必要か」「どのような価値を生み出しているか」を明確に記載します。たとえば、「売上レポートの作成」であれば、「経営陣の意思決定や部門間の情報共有に活用され、売上向上のための施策立案に貢献している」といった具合です。

また、このように記載することで、後任者はしっかりとその業務の役割を理解し進めることができるようになります。業務の目的を理解することで、単なる作業としてではなく、意味のある仕事として主体的に取り組めるようにもなるでしょう。

➂業務の流れ(スケジュール)

日次、週次、月次などの業務サイクルを時系列で整理したものを記載します。たとえば、「毎月第3営業日までに売上データを集計」「四半期ごとに在庫棚卸しを実施」など、具体的な期限や頻度を明記してください。これにより、後任者は各業務の優先順位を正しく設定することができるようになります。

そして、ここでとくに重要なのは、他部署や取引先との関係性を考慮したスケジュール管理です。「経理部への報告は毎月20日まで」「取引先への請求書発行は月末締め翌月5日まで」といった具合に、相手のスケジュールも含めて記載することで、業務の遅延を防ぐことができます。また、繁忙期などイレギュラーな対応が必要な時期についても、具体的な期日を記載しておくとよいでしょう。

④業務の進捗状況

現在進行中のプロジェクトや案件の状況をくわしく記載します。とくに重要なのは、顧客関連の対応状況や今後の課題です。たとえば、「A社との契約更新が来月に控えている」「システム改修を検討中」といった具合に、情報を漏れなく記載しましょう。

また、各案件の優先順位や期限、関係者との約束事なども明確にしておくことで、後任者が迷うことなく業務を遂行できます。とくに重要な案件については、これまでの経緯や今後の展開予測なども含めて記載することで、引き継ぎ後の案件を間接的にサポートすることもできるでしょう。

⑤業務上の注意点

過去のトラブルや失敗から得た教訓、気をつけるべきポイントを具体的に記載します。たとえば、「請求書発行時は必ず上長の確認が必要」「特定の取引先とはメールでのやり取りを避ける」といった具合に、暗黙知を明文化するつもりで記載していきましょう。

また、業務特有の慣習や不文律、関係者との約束事なども忘れずに記載します。とくに注意が必要な取引先や案件については、過去のトラブル事例とその解決方法も含めてくわしく説明することで、同じ失敗を防ぐことができるでしょう。さらに、コンプライアンスや法令順守に関する注意点も漏れなく記載しておくことも重要です。

なお、暗黙知に関しては下記記事で解説しておりますので、くわしく知りたい方は参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

暗黙知と形式知の違いとは?変換方法やナレッジとしての活用についても解説

⑥トラブル時の対応方法

想定されるトラブルとその対処法を具体的に記載します。システムエラーの際の連絡先や、クレーム対応のフローなど、緊急時に必要な情報をすぐに参照できるようにまとめます。

ここでとくに重要なのは、過去に実際に発生したトラブル事例とその解決方法です。「システムダウン時の代替手段」「クレーム発生時の初動対応」「データ消失時のリカバリー方法」など、具体的なケースに基づいて説明をすることでイメージがつき、実践的な対応がしやすくなるでしょう。

また、エスカレーションのタイミングや連絡先、報告ルートなども明確にしておくことで、迅速な問題解決につながります。

⑦関連資料/データの保管場所

業務に必要な資料やデータの保存場所を明記します。「共有フォルダのパス」「社内システムのアクセス方法」「重要書類の保管キャビネット番号」など、具体的な場所や経路を記載します。

また、各システムやツールのログイン情報(ID・パスワードの管理者)、アクセス権限の申請方法なども、忘れずに記載しましょう。データのバックアップ場所や更新頻度、保存期限などの管理ルールも暗黙知になりやすいポイントですので、この点も忘れずに記載しておきたいですね。

さらには、過去の資料やデータの検索方法、ファイルの命名規則なども記載することで、必要な情報にスムーズにアクセスできる環境を整えることができます。

⑧関係者の連絡先

業務遂行に必要な社内外の関係者の連絡先を一覧化します。「システム担当者の内線番号」「主要取引先の担当者メールアドレス」など、日常的なコミュニケーションに必要な情報を整理しましょう。

また、各関係者との連絡手段の使い分け(メール・電話・チャットなど)や、連絡可能な時間帯、報告・相談のルールなどがあればこれも明記します。とくに重要な取引先については、担当者の異動履歴や、過去のやり取りで気をつけるべきポイントなども含めて記載することで、後任者の円滑なコミュニケーションをサポートすることができるでしょう。

業務引継書の作り方6つのステップ

ここからは、業務引継書を作成するための「6つのステップ」について解説します。後任者にとって使いやすい引き継ぎ書を作るためにも、各ステップを一つずつ丁寧に進めていきましょう。

ステップ1.大枠を決める

まずは引き継ぎ書の全体像を決めていきます。対象となる業務範囲、完成までの期限、使用するツール(WordやExcelなど)を明確にします。内容はざっくりで構いません。たとえば、「経理業務全般について、2週間でWordを使って作成する」といった具合に決めていきましょう。

またこの時、できれば上司や関係者と相談しながら、引継ぎ内容の優先順位や重要度を確認しながら進められるといいですね。万が一漏れがあっても、この段階で気づくことができます。なお、既存の業務引継書やマニュアルがある場合は、それらを基本としながら更新や改善が必要な箇所を修正していくとよいでしょう。

ここでは、すぐに引き継ぎ書を書き始めたくなる気持ちが湧いてくるかもしれませんが、その気持ちをぐっと抑えて丁寧に進めてください。この作業が、引き継ぎ書の基盤となり、クオリティにつながっていきます。

ステップ2.作成スケジュールを立てる

引き継ぎ書作成の工程を細分化し、具体的なスケジュールを立てます。「1週目:業務の洗い出しと整理」「2週目:文書化と確認」のように、段階的に進められるよう計画を立てていきましょう。

また、ここでは日常業務と並行して作成することを考慮し、スケジュールに余裕を持たせるのがポイントです。たとえば、「月初めは業務が集中するため作成作業は控えめにする」「週末を使って集中的に作成する」といった具合です。

加えて、作成を進めるうえでは、関係者への確認や修正の時間も必要になることと思います。確認にも時間がかかることを想定して進めていくとよいでしょう。

ステップ3.5W1Hに落とし込み、整理する

ステップ3では、大枠で決めた内容を、具体的に「5W1H」に落とし込んでいきます。1つの業務内容に対して、いつ(When)、どこで(When)、誰が(Who)、何を(What)、なぜ(Why)、どのように(How)行うのかを、下記の具体例のように整理していきましょう。

例:月次報告書の作成

|

Who(誰が) |

経理部の担当者が |

|

When(いつ) |

毎月末締め切り後、翌月5日までに |

|

Where(どこで) |

経理部内の専用PCで |

|

What(何を) |

部門別の売上実績の月次報告書を |

|

Why(なぜ) |

各部門の業績改善施策立案のために |

|

How(どのように) |

①基幹システムから売上データを抽出 ②Excelで集計・分析 ③部門責任者のコメントを収集 ④PowerPointで報告書を作成 ⑤上長の承認を得て配信 |

少し面倒に感じるかもしれませんが、この作業を行うことで、情報の抜けを防ぐことができます。また、つい抜けがちな「Why(なぜ)」を忘れずに明記することで、後任者が「なぜその作業が必要なのか」を理解し、主体となって取り組むきっかけとなるでしょう。

ステップ4.整理した内容をもとに、構成を作る

ステップ4では、これまでに整理した情報をもとに、構成を作っていきます。基本的な流れとしては、「業務概要→定期的な業務→不定期な業務→イレギュラー対応」といった順序で構成すると分かりやすいでしょう。(前述した、引き継ぎ書の必要項目を示した順序を、そのまま活用していただくのも良いかと思います。)

業務引継書に書く主な内容

- ①作成日、作成者名

- ②業務の目的と概要

- ③業務の流れ(スケジュール)

- ④業務の進捗状況

- ⑤業務上の注意点

- ⑥トラブル時の対応方法

- ⑦関連資料/データの保管場所

- ⑧関係者の連絡先

構成作りのポイントとしては、「まず全体像を示し、次に具体的な手順を示す」という学習プロセスに沿った形にすることです。また、重要度や優先度に応じて情報を階層化し、必要な情報にすぐにアクセスできる構成を心がけることもポイントです。

ステップ5.構成をもとに引き継ぎ書を完成させる

構成が完成したら、ようやく文書化をしていきます。これまでのステップで丁寧に情報を整理していれば、比較的迷うことなく文書化できると思います。

文書化にあたっては、後任者の視点に立った言葉で説明することを心がけましょう。専門用語を使う場合は、必ず注釈をつけ、初めて担当する人でも理解できるように配慮します。

また、図表やフローチャートを効果的に活用すれば、視覚的な理解を促すこともできます。たとえば、複雑な業務フローは図解で示し、定期的な業務は年間カレンダーで表現するなどです。

なお、デザインに関する具体的なポイントについては、「見やすい業務引継書の書き方」で後述いたします。

ステップ6.確認/引き継ぎ

完成した引き継ぎ書は、上司や関係者に確認を依頼し、必要な修正を加えます。とくに重要な業務については、実際に後任者と一緒に業務を行いながら引き継ぎ書の内容を確認していくとよいでしょう。

また、実際に引き継ぎを行っていくなかでは、後任者からの質問や疑問点が出てくることと思います。さらには、実際に業務を行っていくと、実務を通して気づいた改善点や、追加したい情報も出てくることでしょう。その点を、忘れないうちに積極的に内容を追記・修正していくことも大切です。

見やすい業務引継書の書き方

いくら引継書の内容が充実していても、読みにくい引き継ぎ書では効果が半減してしまいます。ここでは、誰が読んでも分かりやすい引き継ぎ書を作るための3つのポイントを解説します。

ポイント1.適切なツールを選択する

1つ目のポイントは、適切なツールを選択することです。ツールとしては、Word、Excel、PowerPointなどがよく使用されますが、これらを業務の特性に合わせて選びましょう。

たとえば、文章中心の説明になる場合はWord、数値データや表が多くなる場合はExcel、画像や図が多くなる場合はPowerPointが適しています。他にも、言葉では伝わりにくい技術的な要素を含む場合は、動画マニュアルを別途作成するのも一つの手です。

また、今回はMicrosoft Office製品を例に挙げましたが、同様のツールとしてGoogleドキュメントやGoogleスプレッドシート等もあります。機能としては大きく変わらないため、社内で一般的に使用されているツールに合わせて選択するとよいでしょう。

なお、動画マニュアルの作り方について知りたい方は、下記記事を参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

動画マニュアルとは?メリットや効果、作り方のコツについてわかりやすく解説!

ポイント2.フォーマットを統一する

2つ目のポイントは、フォーマットを統一することです。文書のレイアウト、文字の大きさ、行間、インデント、箇条書きの形式など、文書全体で統一感のあるフォーマットを使用することで、読み手のストレスを減らすことができます。

たとえば、見出しは14ポイント太字、本文は10.5ポイント、重要事項は赤字というように、一貫したルールを設定します。また、ページ番号やヘッダー・フッターを効果的に活用し、必要な情報にすぐにアクセスできるよう工夫するのも一つの手です。

ポイント3.見やすいデザインを意識する

3つ目のポイントは、デザインです。文字量が多くなりがちな引継書においては、このデザインによる視覚的なサポートが大きなポイントとなります。具体的には、下記7つのポイントを意識するとよいでしょう。

見やすいデザイン 7つのポイント

- 其の1:見出しを設定する

- 其の2:1ページ1メッセージを意識する

- 其の3:読みやすいフォントを使う

- 其の4:色は4色までに絞る

- 其の5:図や表を上手く使う

- 其の6:視線移動を意識する(Zの視線移動)

- 其の7:余白を意識する

まずは、情報を整理して視覚的に伝えることを意識します。余白を適切に取り、関連する情報をグループ化し、図表やフローチャートを効果的に使用するなどの工夫をしてみましょう。

また、情報の優先順位を視覚的に表現するのも比較的簡単にできる方法です。たとえば、重要度に応じて見出しのレベルを変える、警告事項は目立つ枠で囲むなど、直感的に理解できるデザインを意識してみましょう。

なお、上記に示した7つのポイントは、簡単なようで意外と難しいものです。この7つのポイントの詳細については下記の記事でくわしく解説していますので、ぜひ参考にご覧ください。

■参考記事はこちら

見やすいマニュアルの作り方とは?レイアウトなどのコツを7カ条にまとめてわかりやすく解説!

無料テンプレートを活用して効率的に作成!

ここまで、業務引継書の作成についてくわしく解説してきましたが、やはり一から引き継ぎ書を作成するのは大変だと感じられる方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、弊社が独自に作成した無料の「引き継ぎマニュアル(パワーポイント形式)」と「チェックリスト(エクセル形式)」をご用意いたしました。

ユナイテッドアローズなど、大手の流通小売業やサービス業が導入しているオンライン研修サービス「shouin+」のノウハウを詰め込み、業務の洗い出しから引き継ぎマニュアル作成まで、引き継ぎ資料が簡単に作成していただける内容となっております。ぜひ、下記リンクからダウンロードくださいませ。

まとめ

業務引継書は重要な役割を持っているにもかかわらず、意外とその作成方法について学ぶ機会は少ないものです。そこで今回は、業務引継書の作成ステップをはじめ、必要項目、作成時のポイントなどをくわしく解説いたしました。

本文内では、作成時のポイントなどを細かく解説していますが、最も大切なのは「後任者の立場に立って作ること」です。この点を意識して進めることで、自然とよい引継書になっていくのではないかと思います。

無料で配布している引き継ぎマニュアルやチェックリストもご活用いただき、(エクセル形式)」ぜひ、貴社の業務引継書作成にお役立てください。